CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

事業承継

- 最終更新日2025.09.11

事業承継とは?事業継承との違いや種類、流れ、税金など基本をわかりやすく解説

事業承継は、会社を次の世代へ引き継ぐために欠かせない大切なプロセスです。

しかし、言葉は聞いたことがあっても「何から始めればいいのか」「どんな方法があるのか」悩む経営者は少なくありません。

本記事では、事業承継の基本的な仕組みや事業継承との違い、具体的な種類や進め方、発生する税金など、知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

後継者選びや準備を始める第一歩として、ぜひ参考にしてください。

目次

事業承継とは?

事業承継とは、会社の経営権や資産、負債を次世代の経営者に引き渡すプロセスを指します。

単に社長の座を譲るだけでなく、自社株式や知的財産、従業員との信頼関係まで含めて一体的に継承する点が特徴です。

近年、少子高齢化や後継者不足が深刻化しており、親族内での承継が難しいケースが増えています。

こうした背景から、第三者へのM&A(企業の合併・買収)を活用する事業承継が注目されています。

M&Aによる承継は、親族や社内に適任者がいない場合でも、事業を存続・発展させられる手段です。

従来は親族内承継が主流でしたが、近年ではM&Aの手法が一般化し、多様な選択肢から適切な方法を選べる時代になっています。

事業承継は、単なる経営者交代ではなく、会社の未来を左右する戦略的なプロセスであるといえるでしょう。

<事業承継について動画でチェックする>

事業継承との違い

事業承継と事業継承は混同されがちですが、厳密には異なる概念です。

事業承継は、経営権や財産権を含めて会社全体を次世代へ引き渡す行為を指します。

つまり、法的・経済的責任をすべて移す包括的なプロセスです。

一方で、事業継承は、会社のノウハウや文化など無形の側面を次世代に伝える意味合いが強い言葉です。

例えば、事業承継では株式の譲渡や経営権の移転が行われますが、事業継承は経営理念や事業のノウハウ、顧客との関係性を継ぐことに重点を置きます。

親族内承継の場合も、単に株を渡すだけではなく、創業者の想いや経営方針を共有する「継承」の側面が重要になります。

事業承継で引き継ぐ要素

事業承継では、単に経営権を移すだけではなく、多様な資産やノウハウを次世代に引き継ぐ必要があります。

ここでは、事業承継で引き継ぐ3つの主要な要素について解説します。

経営の承継

事業承継の中心となるのが経営の承継です。経営者としての権限や責任を後継者に移すことで、会社運営を円滑に続ける土台が整います。

経営の承継は単なる代表者交代ではなく、会社の意思決定権やビジョンを確実に引き継ぐことが重要です。

例えば、社内外の信用や取引先との関係も、経営者の交代によって揺らぎやすいため、計画的に移行する必要があります。

具体的には、代表取締役の地位や役職の引き継ぎ、金融機関への説明や契約変更など多岐にわたる手続きが発生します。

後継者が社内にいる場合も、周囲の理解と支援を得るために段階的な権限移譲を行い、社内外の信頼を確立することが欠かせません。

経営の承継を適切に進めることで、会社の安定と持続的な成長が可能になります。

資産の承継

事業承継では、会社の資産をスムーズに引き継ぐことも大きな課題です。資産には株式や事業用不動産、設備、金融資産などが含まれ、それぞれ適切な手続きと税務対策が求められます。

株式を後継者に移転することで経営権を確立できる一方、相続税や贈与税の負担が大きくなる点にも注意が必要です。

例えば、株価が高い中小企業では、株式の移転だけで莫大な相続税が発生することもあります。

このリスクに備え、事前に株価対策や納税資金の準備を進めることが有効です。

資産の承継を計画的に行えば、後継者は経営権だけでなく必要な経営資源も円滑に引き継ぐことができます。

将来のトラブルを防ぐためにも、専門家と連携して正確な手続きを進めることが重要です。

知的資産の承継

知的資産の承継は、目に見える財産以上に重要な要素といえます。

知的資産には経営理念や事業ノウハウ、顧客との信頼関係、ブランド価値などが含まれ、会社の競争力を支える基盤です。

これらは書面だけで伝えられるものではなく、日常的な業務の中で後継者が体得していく必要があります。

例えば、経営者が築き上げた取引先との関係性は、単に契約書を残すだけでは維持できません。

後継者が時間をかけて挨拶や打ち合わせを重ね、信頼を再構築するプロセスが欠かせないのです。

さらに、経営方針や理念の共有も重要で、先代の想いを理解し、後継者自身の考えと融合させることが求められます。

知的資産の承継が不十分だと、事業承継後に取引先の離反や従業員の不安が広がりやすいです。

計画的に引き継ぎを行い、会社の強みを失わないようにすることが成功の鍵になります。

事業承継の種類と特徴

事業承継には大きく分けて親族内承継、従業員承継、M&Aの3つの方法があります。

それぞれに異なる特徴があり、メリット・デメリットを理解して選択することが重要です。

- 親族内承継

- 従業員承継

- M&A(第三者承継)

親族内承継

親族内承継とは、現経営者の子どもや配偶者など親族を後継者として経営を引き継ぐ方法です。

長年、日本では一般的な承継方法とされてきました。会社の理念や文化を守りやすい点が特徴で、後継者が幼い頃から事業に触れ、理解を深めているケースも多いです。

しかし近年は、子どもが事業を継がない選択をするケースが増え、承継が難航する事例も増えています。

メリット

親族内承継のメリットは、会社の経営理念やビジョンが自然に共有されている点です。

家族の絆を背景に、長期的に安定した経営を続けやすい土台が築かれます。

例えば、創業当初から大切にしてきた顧客や地域との関係性を維持しやすく、外部からの介入を抑えられるのも利点です。

また、経営者自身が安心感を持って事業を任せられるため、心情的にも選びやすい方法といえます。

デメリット

一方、親族内承継では後継者が経営者にふさわしい資質を持っているとは限りません。

適性や意欲の問題があると、事業の将来に悪影響が及びます。また、相続税や贈与税など税務面の負担が大きいことも課題です。

例えば、自社株の評価が高い企業では多額の税金が発生し、後継者がその負担に耐えられないケースもあります。

さらに親族間の対立が深刻化する可能性もあり、円滑な承継には綿密な準備が必要です。

従業員承継

従業員承継は、経営に貢献してきた役員や従業員に会社を引き継ぐ方法です。

内部から後継者を選ぶため、事業の理解度が高く、経営の一貫性を保ちやすいのが特徴です。

オーナー経営から脱却するきっかけになり、従業員のモチベーション向上にもつながります。

ただし、後継者が資金を調達するハードルが高いという課題があります。

メリット

従業員承継は、事業の中核を担ってきた人材が経営者になるため、業務の流れや顧客対応をそのまま引き継ぐことができます。

例えば、主要取引先との信頼関係も維持しやすく、事業運営が途切れにくい点が大きな利点です。

また、従業員全体にとっても身近な人物がトップになることで安心感が生まれ、組織の安定につながります。

デメリット

最大の課題は、自社株を取得する資金が不足しがちな点です。

多くの場合、MBO(マネジメント・バイアウト)などで資金を借り入れる必要があり、後継者の負担が大きくなります。

さらに、経営の責任や意思決定の重圧に慣れるまで時間がかかることもあります。

経営能力の育成や金融機関との調整など、事前準備を怠ると承継が失敗するリスクが高まります。

M&A

M&Aは、第三者に会社を売却することで事業を承継する方法です。

親族や従業員に適任者がいない場合や、早期に資金化したい場合に選ばれます。

近年、中小企業でも一般的になり、専門の仲介機関を通じて買い手を探すケースが増えています。

承継の選択肢を大きく広げる一方で、手続きや調整に多くの労力が必要です。

メリット

M&Aによる承継は、親族や従業員の負担を避けられるだけでなく、経営者が引退時にまとまった資金を得られるメリットがあります。

例えば、同業他社に譲渡することで事業のシナジーが生まれ、会社がさらに成長するチャンスが広がります。

また、後継者問題を根本的に解消できるため、事業存続の確率を高める有効な選択肢といえます。

デメリット

M&Aは買い手との条件調整が複雑で、交渉に多くの時間とコストがかかります。

取引先や従業員に不安が広がるリスクも高く、譲渡後に組織の混乱が生じる可能性もあります。

例えば、新経営陣の方針に反発が起こり、主要人材の離職が続くケースもあります。

買い手選定や契約内容の検討を慎重に進めることが、失敗を避けるための重要なポイントです。

事業承継を実施する流れ

事業承継を成功させるには、段階的に計画を立てて進めることが不可欠です。

ここでは、事業承継を実施する具体的な流れを7つのステップに分けて解説します。

- 事業承継の現状を把握する

- 専門家に相談する

- 承継方法を検討する

- 後継者を選定・育成する

- 承継計画を実行する

- 税務手続きを行う

- 関係者へ周知する

1.事業承継の現状を把握する

最初に、自社の経営状況や資産、後継者候補の有無を客観的に確認します。

この段階で、現経営者の引退希望時期や会社の将来像も整理することが重要です。

例えば、財務状況が不透明なまま進めると、後々の資産承継や税務手続きで大きなトラブルを招く恐れがあります。

現状分析を通じて、課題や強みを明確化し、適切な承継計画の基礎を築きます。

2.専門家に相談する

事業承継は法律・税務・経営が密接に絡む複雑なプロセスです。

公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士など専門家の助言を早期に受けることで、無理のない進め方を見つけやすくなります。

例えば、株式評価や相続税の試算、契約書の作成など、自社だけでは対応が難しい分野も多いです。

信頼できる専門家をチームに加えることで、承継を計画的かつ合法的に進められます。

【関連記事】M&Aはどこに相談する?

3.承継方法を検討する

親族内承継、従業員承継、M&Aといった選択肢の中から、自社に合った方法を検討します。

後継者候補の有無、会社の規模や事業の特性、経営者の意向などを総合的に考慮することが大切です。

例えば、親族が承継を希望しない場合はM&Aを含めて検討する必要があります。

早期に複数の方法を比較し、メリット・デメリットを整理することで、将来的なトラブルを防げます。

4.後継者を選定・育成する

承継方法が決まったら、次は後継者を具体的に選びます。

その後、計画的に知識や経験を積ませて、経営者としての能力を高めることが重要です。

例えば、一定期間は現経営者と共同で意思決定を行うなど、段階的な権限移譲を実施するとスムーズに移行できます。

十分な育成期間を設けることで、周囲の信頼や経営ノウハウの継承も進みます。

5.承継計画を実行する

後継者が育成されたら、具体的に承継計画を進めます。株式や役職の譲渡、契約や口座の名義変更など、実務手続きを順次実行する必要があります。

例えば、株式譲渡は税務・法律上の届出が必要になるため、専門家と連携しながら進めるのが賢明です。

実行段階では、事前に立てたスケジュール通り進めることで、予期せぬ混乱を最小限に抑えられます。

【関連記事】M&Aの基本的な流れ

6.税務手続きを行う

承継に伴い贈与税や相続税などの税務処理が発生します。

税務手続きの内容は承継方法や資産の種類によって大きく異なるため、専門家に確認しながら漏れなく手続きを行うことが重要です。

例えば、自社株評価や相続税の申告期限を誤ると、税負担が増えるだけでなく罰則が科されることもあります。

正確な処理を徹底し、納税資金の確保も同時に進めます。

7.関係者へ周知する

承継完了後は、従業員や取引先、金融機関など関係者に後継者を正式に周知する必要があります。

周囲への丁寧な説明が不足すると、組織内外に不安が広がり、業績や信用に影響が及ぶことがあります。

例えば、経営方針や今後の事業計画を明確に示すことで、安心感と信頼を醸成できます。

適切な情報共有により、事業の安定とさらなる発展を目指す体制を整えます。

事業承継を成功させるためのポイント

事業承継を円滑に進め、会社の将来を守るには、早期の準備と計画的な対応が不可欠です。

ここでは、事業承継を成功させるために特に重要なポイントを解説します。

事業承継計画を早期に立案する

事業承継を円滑に進めるには、早期の計画立案が重要です。多くの経営者は「まだ先の話」と捉えがちですが、後継者育成や税務対策には長期間が必要です。

計画を先延ばしにすると、急な病気や事故など不測の事態に対応できず、会社の信用や業績に深刻な影響を与えかねません。

中小企業庁が提供する「事業承継診断」などを活用すると、何から始めるべきか具体的なヒントが得られます。

例えば、経営者自身の引退のタイミングや承継先の候補、株式の状況などを体系的に確認できます。

こうした診断を活用し、なるべく早い段階から承継計画を立てていくことが成功の第一歩です。

承継方法と後継者を具体的に決定する

事業承継を進めるうえで、親族内承継・従業員承継・M&Aなどの方法を早期に選び、後継者を具体的に決めることが重要です。

方法や後継者が決まらないまま時間だけが経過すると、承継準備が進まず、組織の不安が高まります。

例えば、親族内承継を選ぶ場合は、候補者の意欲や能力を確認し、同意を得たうえで育成計画を作る必要があります。

従業員承継やM&Aの場合は、早期に社内外の意見調整を行うことで、承継後の混乱を防げます。

承継の方向性を明確にすることは、従業員や取引先の信頼をつなぐ大切なステップです。

経営権・株式・資産の移転手続きを整理する

事業承継は単なる肩書きの引き継ぎではなく、経営権、株式、事業用資産など多岐にわたる移転手続きを伴います。

これらの手続きを計画的に整理しておくことで、承継時の混乱や税務リスクを回避できます。

例えば、株式の贈与や売買は、評価額や移転時期によって税負担が大きく変わるため、適切なタイミングを検討する必要があります。

不動産や設備についても、名義変更や契約の再締結が発生する場合があります。

こうした実務をリスト化し、スケジュールを明確にすることで、後継者がスムーズに経営を引き継ぐ環境を整えられます。

税務や法務の専門家に相談する

税務・法務は事業承継の成否を分ける最重要ポイントのひとつです。

特に、株式や事業用資産の承継は、相続税・贈与税など大きな税負担が発生する可能性があり、専門家の支援なくしては正しい対応が難しいのが現実です。

例えば、税理士に相談することで、自社株評価や納税資金の準備、特例制度の活用など有利な選択肢を見つけられます。

弁護士は契約書や株主間協定の作成で重要な役割を担います。こうした専門家とチームを組むことで、経営者だけでは対応しきれない複雑な課題を解消できます。

事業承継を安全かつ計画的に進めるために、早期から専門家に相談することが不可欠です。

事業承継で発生する税金

事業承継を進める際には、さまざまな税金が発生します。

それぞれの税金の特徴や課税対象を正しく理解することが、計画的な資金準備と負担軽減の鍵となります。

ここでは、事業承継で特に重要な5つの税金について解説します。

相続税

事業承継において、経営者が亡くなった場合に後継者が株式や事業用資産を相続すると、相続税が課されます。

相続税は相続財産の評価額に応じて課税額が決まるため、自社株の評価が高い場合は大きな負担となることがあります。

例えば、株式の相続では会社の業績や資産内容に応じた評価額で算出されるため、事前に専門家に依頼して試算を行い、納税資金を準備することが重要です。

さらに「事業承継税制」を活用することで一定条件を満たせば相続税の猶予や免除を受けられる場合があります。

こうした制度を正しく理解し、計画的に手続きを進めることが欠かせません。

贈与税

経営者が生前に後継者へ株式や資産を贈与する場合、贈与税が発生します。

贈与税は年間110万円を超える贈与に課税されるため、計画的に分割して贈与する方法や特例の活用が重要です。

例えば、事業承継税制を適用すると、贈与税の納税猶予を受けることが可能です。

この制度を使えば、贈与時点では税金を納めずに済むため、一度に多額の資産を移転しやすくなります。

ただし、一定期間の事業継続や雇用維持が条件となるため、要件を十分に確認する必要があります。

専門家の助言を受けながら適切なタイミングと方法を選ぶことが重要です。

譲渡所得税

株式を売却して承継する場合は、売却益に対して譲渡所得税が課税されます。

これは、譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が課税対象となり、通常20%程度の税率で課税されます。

例えば、M&Aによる株式譲渡の場合、譲渡益が高額になれば相当な税負担が発生するため、売却時の価格設定やタイミングを慎重に検討する必要があります。

譲渡所得税は一括納税が基本となるため、税額を正確に把握して資金準備を進めることが欠かせません。

株式の移転形態によって税務上の扱いが変わるため、事前のシミュレーションが重要です。

登録免許税

事業承継では、不動産や株式の名義変更に伴って登録免許税が発生します。

例えば、本社土地や工場などの不動産を承継する場合、評価額に応じた税額を納める必要があります。

登録免許税は、相続による名義変更では相対的に低い税率が適用されますが、贈与や売買の場合は税率が高くなることがあります。

例えば、相続登記の場合は固定資産評価額の0.4%、贈与や売買の場合は2%など、課税区分により差が生じます。

承継時の資金繰りに影響するため、どの形で移転するか検討し、事前に税額を試算しておくことが大切です。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を贈与・譲渡で取得した場合に課税されます。

事業用の土地や建物を承継する際にも発生し、相続による取得は非課税ですが、それ以外の方法では税負担が発生します。

例えば、親から子に贈与で不動産を移転すると、固定資産評価額の3%(住宅用地以外の場合)を納める必要があります。

評価額が高額の場合、負担が大きくなるため注意が必要です。

また、都道府県税であり申告や納税の期限も定められているため、期限を過ぎないよう手続きと資金準備を進めることが重要です。

専門家に相談し、適用できる軽減措置や特例を確認することも大切です。

事業承継の主な相談先

事業承継を進める際には、専門的な知識やサポートが不可欠です。

公的機関から民間サービスまで多様な相談先があります。

ここでは、事業承継の主な相談先とそれぞれの特徴を解説します。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターは、各都道府県に設置されている公的な支援機関です。

中小企業庁の委託事業として運営されており、事業承継に関する幅広い相談を無料で受けられるのが大きな特徴です。

例えば、親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)のいずれにも対応しており、専門家による課題整理や計画立案の支援を行います。

さらに、買い手・売り手のマッチング支援も実施しているため、後継者が見つからない場合にも心強い存在です。

事業承継の最初の相談先として多くの中小企業が活用しています。

【参考】事業承継・引継ぎ支援センター

後継者人材バンク

後継者人材バンクは、後継者不在の中小企業と、経営を志す人材を結びつける公的サービスです。

事業承継・引継ぎ支援センターの一部門として運営され、経営経験者や意欲のある人材を後継者候補として紹介してもらえます。

例えば、親族や従業員に適任者がいない場合でも、第三者承継によって事業の存続を図ることができます。

紹介後もセンターが間に入って調整やアドバイスを行うため、安心して交渉を進められます。

新しい経営者候補の人材探しを検討している場合は、有力な相談先となります。

【参考】後継者人材バンク

M&A仲介会社

M&A仲介会社は、第三者への事業譲渡や買収を専門に支援する民間事業者です。

専門のコンサルタントが譲渡価格の算定、買い手候補の選定、条件交渉、契約締結まで一貫してサポートを提供します。

例えば、後継者問題を解消するためにM&Aを選択する場合、仲介会社を活用することで幅広いネットワークから適切な相手を見つけられます。

また、譲渡プロセスに関わる法務・税務面の調整も支援してもらえるため、専門性の高い取引をスムーズに進められます。

ただし、手数料が高額になるケースもあるため、複数社を比較検討することが重要です。

金融機関

銀行や信用金庫などの金融機関も、事業承継の重要な相談先です。

金融機関は日頃から企業の財務状況や経営課題を把握しているため、承継計画や資金調達について実務的なアドバイスが得られます。

例えば、株式取得のための融資(MBO資金)や納税資金の融資、事業承継税制の活用に伴う資金繰り支援など、具体的な金融支援を受けられます。

また、一部の金融機関では専門部署を設置し、M&Aや後継者探しのサポートを行っています。

身近で相談しやすい窓口として、早い段階から情報交換を始めると安心です。

事業承継で活用できる補助金や支援制度

事業承継では多額の資金や専門的な手続きが必要になるため、国や公的機関がさまざまな補助金や支援制度を用意しています。

ここでは、特に活用しやすい代表的な支援策を4つご紹介します。

事業承継・引継ぎ補助金(中小企業庁)

事業承継・引継ぎ補助金は、事業の引継ぎやM&A、経営資源の統合、新規事業の立ち上げなどを行う中小企業を支援する制度です。

経営革新や事業再編に必要な設備投資や専門家の活用費用などの一部を補助してもらえます。

例えば、承継後に新たな事業を展開する場合や、既存事業の再構築に取り組む際に利用でき、補助率は対象経費の最大2/3、補助金額も上限が高いのが特徴です。

申請には事業計画書の作成や審査が必要で、事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的窓口で相談しながら進めると安心です。

法人版事業承継税制(特例措置)(中小企業庁)

法人版事業承継税制は、自社株式の贈与や相続にかかる税負担を軽減する制度です。

一定の条件を満たすと、株式にかかる贈与税・相続税が猶予され、要件を満たして事業を継続すれば税金が免除される仕組みです。

例えば、後継者が株式の過半数を取得し、会社を継続して経営する場合、納税猶予が適用されます。

制度を利用するには都道府県に特例承継計画を提出し、税理士や認定支援機関の確認を受ける必要があります。

株式評価や雇用確保など複数の条件があるため、専門家に相談しながら進めることが重要です。

経営承継円滑化法による支援(中小企業庁)

経営承継円滑化法は、事業承継に伴う税制や資金調達、民法上の権利調整を支援する法律です。

相続税の納税猶予や遺留分に関する特例、信用保証協会の特例保証など、複数の支援が組み合わされています。

例えば、親族間での承継において遺留分の調整が必要な場合、この法律を活用することで手続きが円滑に進みます。

また、承継資金を調達する際に信用保証が受けられるため、金融機関からの融資も利用しやすくなります。

適用には都道府県への申請や専門家の支援が必要となるため、早めに相談して進めることが大切です。

事業承継・集約・活性化支援資金(日本政策金融公庫)

事業承継・集約・活性化支援資金は、日本政策金融公庫が行う融資制度で、株式取得資金や承継後の設備投資、運転資金に活用できます。

低利で長期返済が可能なため、承継時の負担を軽減しやすい点が特徴です。

例えば、MBOで株式を取得する場合や、新たな設備を導入する際に利用でき、資金計画の立てやすさが魅力です。

融資を受けるには具体的な承継計画や事業計画書が必要で、審査も行われるため、準備を整えてから申し込むことが重要です。

事業承継で進めるうえで役立つガイドラインやマニュアル

事業承継を進める際は、全体の流れや注意点を理解しておくことが大切です。

公的機関が発行するガイドラインやマニュアルを活用すれば、基礎知識から実務まで体系的に把握できます。

ここでは、参考になる資料を紹介します。

事業承継ガイドライン

事業承継ガイドラインは、中小企業庁がまとめた事業承継の総合的な指針です。

承継の全体像やステップ、計画立案の考え方、関係者との調整の方法などが体系的に整理されています。

例えば、親族内承継・従業員承継・M&Aのそれぞれの特徴や進め方を比較できるため、どの方法を選ぶべきか検討する際に役立ちます。

さらに、承継準備の進捗を確認するチェックリストも掲載されているため、計画づくりの基礎資料として活用しやすい内容です。

【参考】事業承継ガイドライン

事業承継マニュアル

事業承継マニュアルは、承継の実務に重点を置いて解説した資料です。

後継者の選定や育成、株式の移転、税務や相続対策など、具体的な手続きの流れが詳しく示されています。

例えば、株式を贈与する際のスケジュールや必要書類、税務上の留意点など、実際に行動する際に迷いやすいポイントを網羅的に確認できます。

承継を本格的に進める段階で、手順を一つずつ確認する実務ガイドとして活用できます。

【参考】事業承継マニュアル

中小M&Aガイドライン

中小M&Aガイドラインは、事業の第三者承継を検討する企業や個人に向けて作られた指針です。

M&Aの基本的な流れや買い手・売り手の留意点、仲介会社との付き合い方などが整理されています。

例えば、M&A仲介の役割や報酬体系、契約内容の確認事項が詳しく書かれており、トラブルを防ぐためのポイントを理解できます。

M&Aを進める際の全体像を把握し、信頼できる支援者と連携するために有用な資料です。

【参考】中小M&Aガイドライン

中小M&Aハンドブック

中小M&Aハンドブックは、M&Aの手順や実務をさらに具体的に説明した冊子です。

売却準備の進め方、企業価値の評価方法、相手先との交渉、成約後の注意点まで、幅広い情報が網羅されています。

例えば、秘密保持契約や意向表明書の作成ポイント、M&Aプロセスのチェックリストなど、実務上の疑問を解消するための詳細な解説が収録されています。

M&Aを初めて検討する経営者でも理解しやすい内容で、手元に置いておくと安心です。

【参考】中小M&Aハンドブック

中小企業の事業承継の現状とは?

経営者の高齢化と後継者不足が同時進行し、多くの中小企業が事業承継のタイムリミットに直面しています。

ここでは主要データを基に、現状を整理します。

経営者平均年齢は60.7歳で過去最高

帝国データバンクの社長年齢分析では、国内企業の経営者平均年齢が60.7歳に達し過去最高を更新しました。

10年前より約3歳高くなったことで、健康問題や引退準備の遅れが経営リスクとして顕在化しています。

とりわけ地方や老舗企業では「子が事業を継がない」ケースが増え、投資停滞や市場シェア縮小を招く例も少なくありません。

平均年齢の上昇は、後継者計画を先送りできない段階に来ていることを示す警鐘といえます。

後継者不在率は52.1%と依然半数超

同じく帝国データバンクの調査によると、後継者が決まっていない企業は52.1%で依然として半数を超えています。

業種別では建設業や小売業で不在率が高く、地域別では人口減少が進む地方ほど深刻です。

後継者不在は投資意欲の低下や人材流出を招きやすく、生産性向上の取り組みが滞る原因にもなります。

早期に候補を探し、育成計画を立てることが企業価値維持のカギとなります。

【出典】帝国データバンク「後継者不在企業の実態調査(2024年)」

第三者承継(M&A)成約が2,132件に増加

事業承継・引継ぎ支援センターの実績によれば、第三者承継(M&A)の成約件数は2,132件と過去最高を更新しました。

親族や従業員に適任者がいない企業が増える一方で、地域密着型の企業を求める買い手ニーズが高まった結果です。

M&Aを活用することで雇用や取引先との関係を維持しつつ、資本力や販路を拡大できるメリットが注目されています。

仲介機関や支援センターを活用し、複数の選択肢を比較検討する動きが広がっています。

【出典】独立行政法人中小企業基盤整備機構「令和6年度 事業承継・引継ぎ支援センターの実績について「第三者承継(M&A)の成約件数が過去最高を更新」」

後継者難倒産が454件で高止まり

東京商工リサーチの後継者難倒産動向では、後継者不在を主因とする倒産が454件発生し、高水準で推移しています。

利益が出ていても経営者が急逝したり、引退時期を誤ったりすると、取引先の信用不安や資金繰り悪化が一気に表面化します。

事前に株式移転や権限移譲を進め、緊急時にも経営が止まらない体制を構築することが急務です。

倒産リスクが現実に表れている今、承継計画の先延ばしは企業存続を脅かす最大要因となります。

まとめ|後継者不在の中小企業が事業承継をするならM&Aの検討を

後継者が不在の中小企業にとって、事業承継は避けて通れない課題です。

親族や従業員に適任者がいない場合、M&Aを活用することで、事業の継続と雇用の維持を両立できます。

会社の信用や取引先との関係を保ちながら、円滑に経営を引き渡せるのが大きなメリットです。

M&Aは売却だけを目的とするものではなく、事業を次の成長につなげる手段でもあります。

専門家や支援機関のサポートを受けることで、譲渡先の選定や条件交渉を安心して進められます。

廃業リスクを避け、これまで築いた価値を守るためにも、早い段階からM&Aを含む選択肢を検討することが重要です。

焦らず計画的に準備を進め、適切な承継方法を見つけることが企業の未来を守る第一歩となります。

CINC Capitalでは、経験豊富なプロのアドバイザーが事業承継やM&Aをサポートいたします。まずはお気軽に無料相談からご連絡ください。

参考文献

- 事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について

- 3 M&A実施企業の実態

- 中小M&Aガイドライン

- 第2節 M&Aの現状と実態

- 第3節 M&Aの効果と課題

- 中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題

- M&A支援機関登録制度

運営会社情報

|

会社名 |

株式会社CINC Capital(法人番号:6010401186209) |

|

所在地 |

東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階 |

|

代表者 |

代表取締役会長 石松 友典 |

|

設立年月日 |

2024年11月1日 |

|

資本金 |

10百万円 |

|

事業内容 |

M&A仲介事業 |

|

加盟団体 |

|

|

お問い合わせ |

|

|

公式サイト |

|

|

資料請求・相談 |

|

|

SNSアカウント |

|

|

採用情報 |

|

|

お知らせ・プレスリリース |

この記事を監修いただいた専門家

この記事の監修者

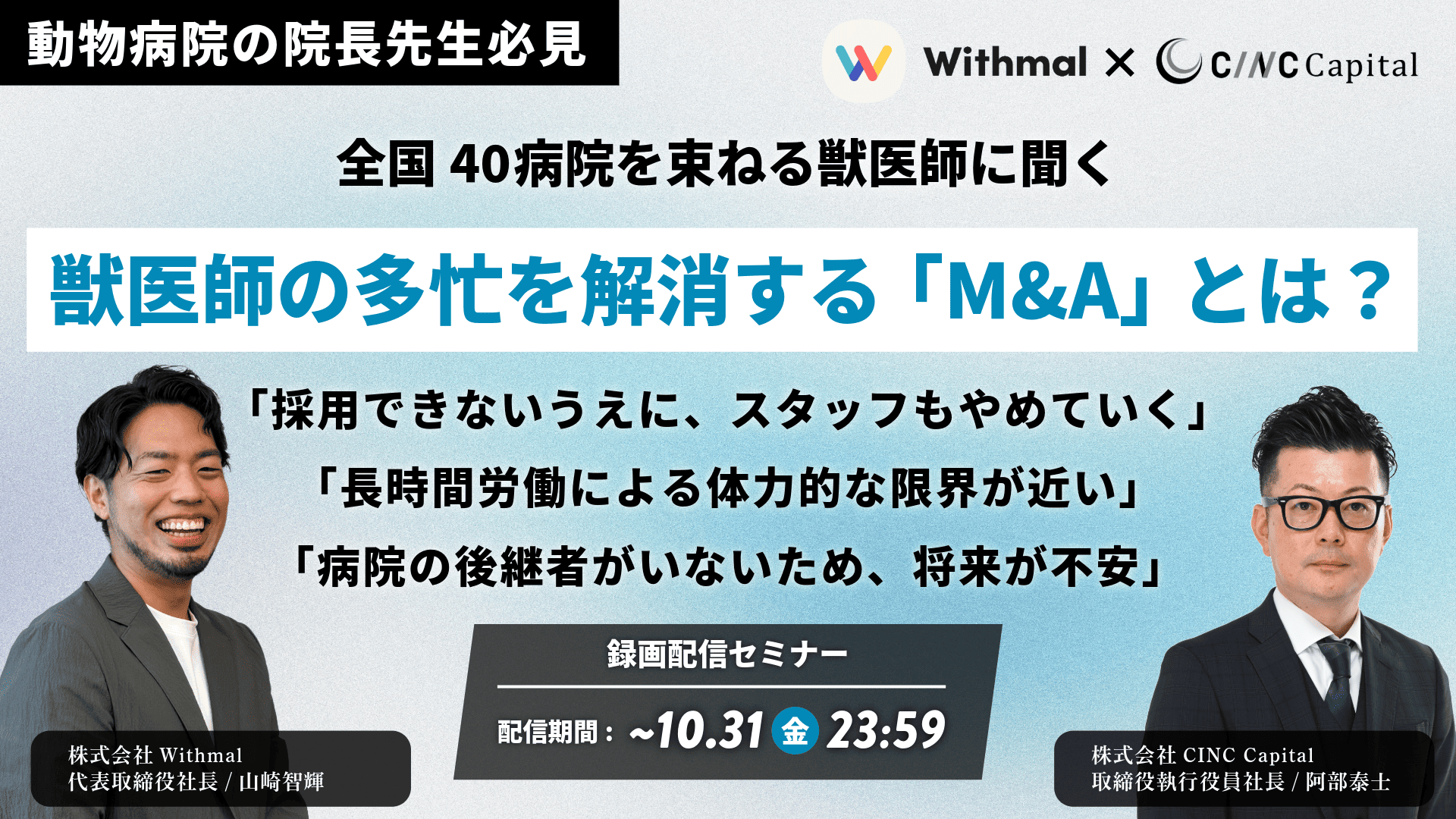

CINC Capital取締役執行役員社長

阿部 泰士

リクルートHRマーケティング、外資系製薬メーカーのバクスターを経て、M&A業界へ転身。 日本M&AセンターにてM&Aアドバイザーとして経験を積み、ABNアドバイザーズ(あおぞら銀行100%子会社)では執行役員営業本部長として営業組織を牽引。2024年10月より上場会社CINCの100%子会社設立後、現職に就任。