CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

M&A / 基礎知識

- 公開日2025.09.30

個人M&Aとは?メリットやデメリット、手順、成功させるためのポイントを解説

近年、個人が企業を買収・譲渡する「個人M&A」が注目を集めています。

かつては大手企業間での取引が中心だったM&Aも、今では個人や小規模事業者にとって事業承継や新規ビジネスの有力な選択肢となりつつあります。

本記事では、個人M&Aの概要からメリット・デメリット、進め方、成功させるための重要ポイントまでを解説します。

初めての方でも安心して取り組める知識と手順をわかりやすくお伝えします。

目次

個人M&Aとは

個人M&Aとは、個人による小規模なM&Aを指します。

従来の大規模な企業合併や買収とは異なる手段で、個人や小規模経営者でも実行できるため可能であるため、多くの注目を集めています。

個人M&Aでは、買い手側はサラリーマンや主婦、退職者、個人事業主などの個人です。売り手側が後継者不在の個人事業や零細企業など個人事業主や小規模法人であるケースが多いです。

また、中小企業庁が推進する「事業承継・引継ぎ」の一環としての「第三者承継」の側面が強いです。

個人M&Aは、事業承継問題の解決策として有効で、新しいビジネスチャンスを求める人々にとっても魅力的な選択肢です。

個人M&Aが注目されている背景

個人M&Aが注目を集めている背景の一つとして、経営者の高齢化と後継者不足の問題が挙げられます。

日本では、多くの中小企業が経営者の高齢化に直面しており、後継者が不足していることが課題となっています。

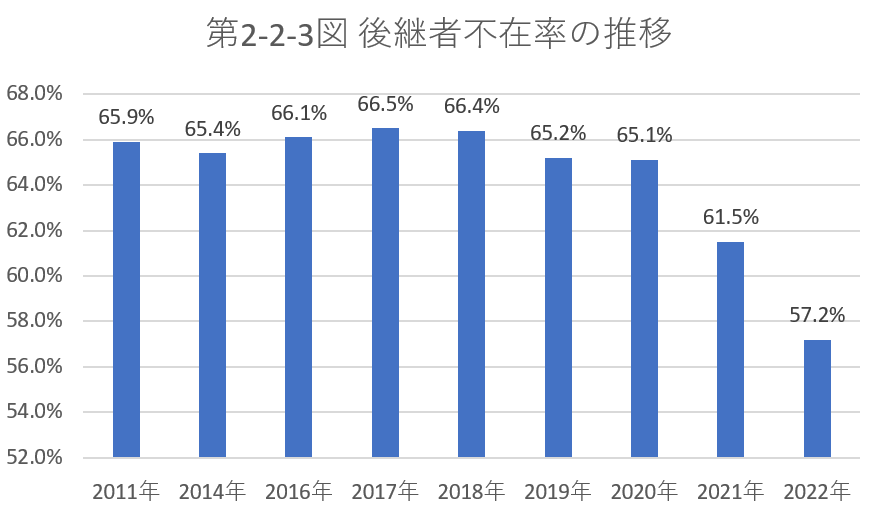

帝国データバンクが2024年に発表したデータによると、全国企業のうち後継者が「いない」と回答した割合は52.1%で、依然として過半数を占めています。ただし、この不在率は2020年の65.1%から年々減少しており、後継者問題はやや改善傾向にあるといえます。

それでもなお、とくに中小企業では経営者の高齢化が進み、事業承継のタイミングを迎えても親族内での引き継ぎが難しいケースが多く見られます。このような状況下で、第三者による承継手段として「個人M&A」が注目されています。

個人が企業を引き継ぐことで、事業の継続や従業員の雇用維持が可能となることから、個人M&Aは経営者にとっても現実的な選択肢となりつつあります。

【参考】中小企業庁「第1節 事業承継・M&A 1.事業承継の動向 〔3〕後継者の確保」

【参考】中小企業庁「第1節 事業承継・M&A 1.事業承継の動向 〔3〕後継者の確保」

また、個人M&Aが注目されるもう一つの理由は、新しいビジネスの機会や投資の多様化を求める人々が増加していることです。現代社会では、個人が新しい収益源を求め、自らのビジネスを持ちたいと考える機会が増えています。

これにより、既存の事業を買収するという手段が選択され、個人M&Aがひとつのビジネススタイルとして注目されています。こうした動きは、既存の企業基盤を活用して新しいアイデアやスキルを付加することで、ビジネスの多様化と成長を促進する機会をもたらします。

個人M&Aは副業でも実施可能?

個人M&Aは、副業としても実施可能な選択肢です。

インターネットの普及により情報へのアクセスが容易になり、またM&A仲介サービスが充実してきたことにより、個人でも手軽に小規模なM&A案件を見つけられるようになっています。

これにより、本業を持ちながらでもM&Aを通じたビジネスの展開が可能となりました。

例えば、副業として小売店やウェブサービスを買収する場合、買い手は平日は本業に専念し、週末や空いた時間に副業ビジネスを運営できます。

個人でもM&Aを通じて無理なくビジネスの幅を広げられる魅力があります。

ただし、個人M&Aを副業として成功させるためには、事前に計画を立て、時間管理を徹底することが、M&Aの成否を左右します。

M&Aプロセスには多くの時間と労力が必要となるため、効率的なスケジュール管理と事前にしっかりとした計画が欠かせません。そのため、本業との兼ね合いを考えながら、どのようにM&Aを進めるかを慎重に計画する必要があります。

【売り手側】個人M&Aのメリットとデメリット

個人M&Aは、事業を売却する側にとっても多くのメリットとデメリットがあります。

メリットとデメリットを正しく理解し、それぞれの状況に応じた適切な判断が必要です。

まずは、売り手側にとっての個人M&Aのメリットから見ていきましょう。

個人M&Aのメリット

個人M&Aの大きなメリットの一つは、後継者不在による廃業リスクを回避し、長年築き上げた事業を継続できる点です。従来であれば廃業せざるを得なかった事業でも、適切な買い手に譲渡することで事業の存続が可能になります。

また、売却により現金化して、老後資金の確保や新たな投資資金を得られます。特に、事業の清算と比較して、M&Aによる売却のほうが高い価値で事業を手放すことが可能です。

例えば、後継者のいない町の老舗カフェを経営している場合、廃業すれば資産価値は大幅に目減りしますが、M&Aによって事業として売却することで、のれん代を含めた適正な価格での譲渡が実現できます。

さらに、長年雇用してきた従業員の雇用も維持され、地域コミュニティへの貢献も継続できます。

加えて、売り手にとっては経営責任からの解放というメリットもあります。高齢化による体力的な負担や、経営リスクから解放されながら、事業の存続を実現できる点は大きな安心材料となります。

個人M&Aのデメリット

個人M&Aのデメリットの一つに、希望する条件での売却が困難なケースがある点が挙げられます。

大規模M&Aに比べて個人M&A市場では買い手の候補が限定されやすく、売却価格や承継条件など、理想とする内容に合致する相手を見つけるのが容易ではありません。

また、売却交渉の過程では、財務状況や事業の詳細について広範な情報開示が求められるため、機密情報の漏洩リスクが生じます。

特に交渉が不成立となった場合でも、開示された情報が悪用される可能性がある点には注意が必要です。

さらに、売却後も一定期間、買い手からの問い合わせ対応や事業引き継ぎのサポートを求められることがあり、すぐに経営から完全に離れることができないケースもあります。

加えて、個人保証の引継ぎに関するリスクも重要な懸念点です。M&Aの成立後であっても、売却前に代表者個人が負っていた金融機関等への債務保証が、すぐに解除されない場合があります。

その結果、会社を譲渡したあとも、売り手が債務に対する責任を負い続けなければならない可能性があり、これは売り手側にとって大きなリスク要因となります。

このように、個人M&Aにはさまざまなデメリットや注意点が存在するため、売却を検討する際には、専門家の助言を得ながら、慎重な準備とリスクヘッジが求められます。

【買い手側】個人M&Aのメリットとデメリット

個人M&Aは買い手にとって大きなビジネスチャンスを提供しますが、その一方でリスクも伴います。ここでは、買い手側が知っておくべきメリットとデメリットについて詳しく解説します。

個人M&Aのメリット

個人M&Aの大きなメリットの一つは、すでに確立された事業基盤を手に入れることができ、新たなビジネスを立ち上げる際に必要な時間と労力を大幅に節約できる点です。

ゼロから起業する場合、顧客基盤の構築、スタッフの採用、マーケティング活動の展開など、多くの初期プロセスが必要です。

しかし、既存事業の買収により、これらのステップを飛ばして事業をスタートできます。

例えば、既存のカフェ事業を買収する場合、確立された顧客ベース、熟練したスタッフ、効果的な運営システムを即座に引き継ぐことができ、開業初期の集客活動やスタッフトレーニングにかかる負担を大幅に軽減できます。

また、黒字経営の企業であれば、経営者として役員報酬を得られるため、サラリーマンからオーナー社長への転身を図る手段としても魅力的です。

さらに、買収後に業績を向上させれば、将来的な企業売却によって大きな売却益を得るチャンスもあります。

老後資金や次のビジネス資金としても活用できる点は大きなメリットです。

加えて、既存のビジネスと買収企業を組み合わせれば、事業の多角化やコスト削減など、シナジー効果が期待できます。

個人M&Aのデメリット

個人M&Aには買い手側にもいくつかのリスクが伴います。

まず、売上や利益が少ない中小企業が対象となることが多く、業績が好調な企業は大手企業が先に買収してしまう傾向があります。

そのため、個人が検討できる案件は、経営改善が必要な企業であるケースが多くなります。

買収後に安定した運営を実現するには相応の覚悟と戦略が必要です。

また、経営者交代による社内の混乱も大きな懸念事項です。特に個人企業では、買い手の経営スタイルや方針に従業員が不満を抱き、優秀な人材の離職につながるおそれがあります。

加えて、取引先との関係性が悪化することもあり、事業継続に影響を及ぼす可能性があります。

さらに、簿外債務と呼ばれる帳簿に記載されていない負債を知らずに引き継いでしまうリスクも存在します。これは、事前のデューデリジェンス(精査)が不十分であると見落とされやすく、買収後に思わぬ損失を被る原因になります。

買い手側が十分な経営経験やノウハウを持たない場合、M&A後の企業運営がうまくいかず、事業の成長どころか維持すら困難になることがあります。特に、経営スキルやリーダーシップが不足していると、従業員の信頼を得られず、改善施策が定着しにくいという問題が生じます。

加えて、資金調達の困難さも個人M&Aにおける大きな障壁です。事業買収にはまとまった資金が必要ですが、個人が金融機関などから十分な資金を確保するのは簡単ではありません。資金計画や調達戦略が甘い場合、取引自体が中断したり、買収後の運転資金が不足するなど、経営の安定性に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。

さらに、法的手続きの複雑さにも注意が必要です。M&Aでは、デューデリジェンス、契約書作成、必要に応じた規制当局への届出など、複雑で専門性の高い法的対応が求められます。これらを個人が適切に理解・管理できない場合、手続きの遅延や不備が生じ、トラブルに発展するリスクがあります。

このように、個人M&Aの買い手側には多面的なリスクが存在します。成功させるためには、事前の準備、経営スキルの習得、専門家の活用、資金戦略の確立など、総合的な対応が不可欠です。

個人M&Aを実施しやすい業種一覧

個人M&Aの対象となる会社・業種に特に制限はありませんが、個人M&Aを実施しやすい業種は以下が挙げられます。

- 飲食店

- 小売業

- エステサロン

- 学習塾

- Webサ-ビス

- 介護事業

飲食店(カフェやパン屋など)は地域密着型で固定客が多いため、事業の引き継ぎがスムーズで、比較的簡単に次のオーナーに運営を任せることができるため、事業を次につなげたい方にとっては理想的な選択肢となります。

美容系サービス(エステサロン、美容院、整体院など)も、既存顧客がしっかりと定着しており、安定した収益が見込めるため、譲渡を希望する売り手にとっても安心です。

小売業(小規模店舗や専門店など)は個人で運営できる範囲の案件が多い傾向です。

また、学習塾や各種スクールは地域密着型で教育ニーズが高く、売却後も継続的な収益を得られる可能性が高いため、買い手にとって安定性のある投資先といえます。また、比較的少額での買収が可能な店も、初めてM&Aに挑戦する個人にとって参入しやすい理由の一つです。

Webサービス(ECサイト、アフィリエイトサイトなど)は、物理的な店舗を持たず、全国や全世界に展開できるため、売却対象としても魅力的です。

これらの業態は在庫リスクが少ないため、売り手としても安心して譲渡が可能です。介護・福祉関連の事業なども、高齢化社会の需要を背景に安定した運営が期待でき、売り手にとっては利益を得やすい分野となります。

これらの業種は、比較的少額で買収できるため、買い手にとっても参入しやすく、売り手は円滑な取引を進めやすいといえます。

ただし、売却時には、立地や顧客基盤、従業員の状態などをしっかり伝え、事業の価値を最大化できるよう注意が必要です。事前のリサーチや専門家の助言を得ることは、スムーズな譲渡を実現するためのステップです。

個人M&Aの進め方

M&Aの進行は複数のフェーズに分かれており、それぞれのフェーズで注意すべきポイントがあります。

以下に、各フェーズにおける具体的な進め方を説明します。

M&A案件を探す手段を決める

M&Aを実施する前に、案件を探す手段を決めておくことは非常に重要です。自社に適した手段を選択して、より効率的に優良なM&A案件を見つけられるでしょう。

具体的には、M&Aマッチングサイトや商工会議所、金融機関、M&A仲介会社など、さまざまな方法があります。

例えば、M&Aマッチングサイトでは、オンラインで多くの案件を手軽に検索できますし、商工会議所や金融機関を通じて得られる情報は、地域的な企業とのつながりを強化する手助けをしてくれるでしょう。

また、M&A仲介会社は専門知識を持っているため、よりプロフェッショナルなサポートを受けることが可能です。

M&Aの相手を探す

M&Aを進める上で大切なステップは、適切な相手を探すことです。こちらはM&Aの成功に直結する過程でもあり、適切な相手との出会いが、交渉の成功率を大きく高めます。

実際のアプローチ方法としては、売り手や仲介会社がノンネームシート(匿名情報)を用いて、同業他社を含む買い手候補にまず情報提供し、興味を持った相手と秘密保持契約(NDA)を結んだ上で詳細な情報を開示し、面談や交渉に進む流れが一般的です。

ただし、同業他社に直接アプローチする場合、情報漏洩のリスクや取引条件の交渉力などに注意が必要なため、マッチングサービスやM&A仲介会社を活用して慎重に進めるケースが多いです。

M&Aの相手と交渉する

M&Aのプロセスにおいて、適切な相手を見つけられたら、次は交渉段階に進みます。この段階では、取り引きの条件や価格、契約内容を詳細に決定するため、双方が納得することが重要です。

交渉を成功させるためには、透明性が鍵となります。双方が誤解なく共通の理解を持てるよう、すべての情報を明確に提示し、オープンに話し合うことが求められます。必要に応じて、専門家からのアドバイスも、交渉過程での問題解決に役立つでしょう。

同時に、相手の立場を尊重し、互いのニーズや希望を考慮する姿勢が重要です。交渉の目的は双方にとってメリットのある条件を見出すことにあり、どちらか一方だけが得するような交渉は長期的な成功を阻む可能性も、念頭に置くべきです。

基本合意書を締結する

基本合意書は、買い手と売り手双方の合意内容を正式に文書化し、後続の手続きを円滑に進めるための準備を整える役割を果たします。

基本合意書は、取引における主要な条件や合意事項を明文化することで、将来的な紛争を避け、信頼関係をより強固にするものです。

具体的には、基本合意書には取引価格や資産の引き継ぎ条件、取引のタイムラインなど、重要な取引条件を記載します。また、この段階で主要な事項について合意しておくことは、次のステップであるデューデリジェンスの実施にもスムーズにつながります。

基本合意書が締結されたら、その内容に基づき、次のステップへと進みます。この段階では、さらに詳細な調査や交渉が必要となる場合もありますが、基本合意書があることで、それらの作業も円滑に進められるでしょう。

【関連記事】M&Aにおける基本合意書とは?

デューデリジェンスを実施する

基本合意書の締結後には、デューデリジェンスを実施することが重要です。デューデリジェンスは、相手企業の財務状況やビジネスの実態を正確に把握するための精査作業です。このプロセスを通じて、買収対象企業の実際の価値やリスクを理解し、意思決定をサポートできます。

デューデリジェンスには、さまざまな手続きが含まれます。財務諸表の確認(企業の収益力や財務の健全性のチェック)や、契約書類などのチェックも欠かせません。これにより、契約上のリスクや利益を見極めることができます。

デューデリジェンスで得た情報をもとに、取引の最終調整を行います。この過程では、発見されたリスクをどう管理するか、価格面での調整が必要かなど、具体的な取引条件を再考する機会にもなります。正確な情報に基づく判断により、後々のトラブルを回避し、成功したM&Aを実現することが可能です。

加えて、税務面のデューデリジェンスも不可欠です。未納税金の有無や過去の申告内容、税務調査歴、将来的な税負担のリスクを確認しておくことで、買収後に思わぬ税金トラブルに巻き込まれるリスクを低減できます。

特に中小企業では税務管理が属人的なことも多く、事前の確認がより重要になります。

【関連記事】デューデリジェンスとは?

最終契約書を締結する

デューデリジェンスが完了した段階で、次に取り組むべき作業は最終契約書の締結です。この契約書を締結することで、取引が法的に確定し、双方の合意に基づく正式な取引が成立します。

契約書には、買収金額やその支払い方法、引き継ぎのタイミングなど、取引に関する具体的な情報が盛り込まれます。記載する情報はすべて当事者間で確認された上で文書に記され、将来のトラブルを避けるための基盤となります。

また、最終契約書には法的拘束力があります。つまり、契約内容が履行されない場合には、損害賠償請求が可能です。そのため、契約書の内容を細部まで慎重に検討し、後々のリスクを避けることが重要です。売り手としても、契約内容が自分にとって不利益とならないよう、細部まで確認する必要があります。

さらに、契約書締結後にはクロージング条件が満たされているかの確認するも大切です。クロージング条件とは、契約履行に必要な条件が整ったかどうかを確認するためのもので、契約解除の条件や損害賠償の期間・上限額についても十分に注意を払う必要があります。

最終契約書の締結は、M&Aが正式に成立するための最終ステップです。このプロセスを経ることで、売り手としても事業を無事に引き渡し、買い手は新たな事業のスタートを切る準備が整います。売り手としては、この段階での確認作業が非常に重要であり、後悔のないよう慎重に進めることが求められます。

クロージングを行う

クロージングは、M&Aプロセスの最後の段階です。この段階で実際の資金や資産の移転が実行され、取引が正式に完了します。

クロージングでは、具体的に銀行への振込手続きが完了し、資金の受け渡しが確定します。また、企業の資産や登記情報などの名義変更手続きなどが行われます。

もし、これらの法的手続きに不備があると、取引が無効になるリスクが生じるため、売り手側としても、これらの手続きが正確に進んでいるか確認し、必要書類の整備や提出を確実に行うことが必要です。

ここまでのプロセスが無駄にならないよう、資金移転や名義変更、法的手続きが正しく完了しているか再確認し、問題なく新しい体制へと移行できるよう準備を整えておくことが、売り手としての最終的な役割となります。

クロージングについては以下の記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。

【関連記事】M&Aのクロージングとは?

個人M&Aの案件を探す方法

個人M&Aを成功させるためには、適切な案件を見つけることが不可欠です。

以下の方法を参考にして、自分に適切な案件を見つけましょう。M&Aマッチングサイト、商工会議所、事業承継・引継ぎ支援センター、金融機関、それにM&A仲介会社などを活用することで、さまざまな選択肢を得られます。自分のニーズや状況に合わせて最も適した方法を選び、成功への第一歩を踏み出しましょう。

M&Aマッチングサイト

M&Aマッチングサイトは、売り手がM&A案件を効率的に探すための非常に便利なツールです。M&Aマッチングサイトには、売り手と買い手が多数登録しており、売り手としても効率的に案件情報を収集し、自分に合った買い手を見つけやすくなります。

また、情報の透明性が高く、サイト上で提供される情報は比較的明確であるため、迅速にマッチングが進みます。このため、売り手にとっても、サイトを活用することで、スムーズに取引相手を見つけることが可能となります。

M&Aマッチングサイトを活用する最大のメリットは、多くの案件情報にアクセスできる点です。自分にとって適切なM&Aの機会を見つけるためには、まず多くの情報を集めることが大切です。

しかし、注意すべき点もあります。M&Aマッチングサイトを利用する際、仲介会社と比べてサポートが手薄になる可能性があるため、初めてM&Aを行う売り手にとっては、専門家のサポートが不足する場合があります。特にM&Aに関する知識が少ない場合、取引に関するアドバイスや調整を行う専門家のサポートが重要となります。

さらに、マッチングサイトでは、売り手が匿名で情報を掲載するため、買い手は文字情報だけで判断せざるを得ません。そのため、売り手は自社の魅力をしっかりと伝えるために、正確で魅力的な情報提供が求められます。サイトを利用する際は、自社の強みや特徴を際立たせる情報を提供し、買い手にしっかりとアピールすることが欠かせません。

商工会議所

商工会議所は、個人M&Aの案件情報を提供することがあります。商工会議所は地域の中小企業と密接に連携しているため、地元の案件情報を取得しやすいという特徴があります。

商工会議所では、M&A相談窓口を設けており、個別の相談に応じています。また、定期的に開催されるM&Aセミナーもあり、こうした機会を利用することで、最新の案件情報を得ることが可能です。

商工会議所を活用する際のポイントとして、まずは地元の商工会議所を訪問してみることをおすすめします。直接訪問することで、その地域特有の案件情報を得たり、専門的なアドバイスを受けられます。また、商工会議所のスタッフは地元企業とのつながりが深いため、信頼できる情報を提供してくれるでしょう。

ただし、商工会議所は全国に存在していますが、地域によって提供されるサービスや案件情報の量に差があることがあります。特に、商工会議所が設置されていない地域もあるため、まずは自分が住んでいる地域に商工会議所があるかを事前に確認し、そのサービスの内容や案件情報の充実度を調べましょう。

全国の商工会議所は以下のページから検索できます。

【参考】日本商工会議所「商工会議所検索」

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターは、国が運営する公的機関であり、中小企業の事業承継を支援しています。事業承継・引継ぎセンターを利用することにより、信頼性の高い案件を見つけることができ、適正な価格でのマッチングが期待できます。公的機関によるサポートということで、安心感を持って進められるのが大きな魅力です。

各地域に設置されている「事業承継・引継ぎ支援センター」では、専門家のサポートを受けながら案件を探すことが可能です。専門家の知識と経験に基づき、案件の詳細を理解し、より良い判断を下す手助けをしてくれるため、売り手としても信頼して相談できます。

各地域に設置されている事業承継・引継ぎ支援センターは以下から確認できます。

【参考】経済産業省「(参考資料3)事業承継・引継ぎ支援センター連絡先一覧」

ただし、センターは売り手企業と買い手企業のマッチングを支援する役割を果たしますが、実際のマッチングや契約の成立には、民間のM&A仲介業者や金融機関が関与することが多い点を理解しておくことが重要です。事業承継・引継ぎ支援センターはあくまで支援の一環として利用されるため、契約成立までのプロセスには、民間機関との連携が欠かせません。

利用の流れとしては、まずセンターに相談を行い、その後、必要に応じて専門家の紹介や案件情報の提供を受ける形になります。直接的に案件を進めることはできませんが、センターを通じて提供されるサポートを活用し、自身のニーズに合った案件を見つけることが可能です。

金融機関

金融機関では、顧客の資産運用や事業の継続支援を行っているため、多くの事業承継に関する情報が金融機関に集まるため、金融機関は多くのM&A情報を持っており、それに関連する相談に応じることができます。

具体的には、銀行が提供するM&Aアドバイザリーサービスが挙げられます。銀行は顧客のニーズに応じて適切な買い手や売り手を見つけるサポートをしてくれます。

しかし、銀行が提供するM&Aサポートに関しては、注意点もあります。銀行は資金調達の面で大きな役割を果たしますが、すべての銀行がM&Aの専門的なアドバイザリーを提供しているわけではありません。

銀行によっては、M&Aに関する十分な専門性を持っていない場合があるため、事前にその銀行がどの程度のM&A専門知識を有しているかを確認することが大切です。特に、M&Aのアドバイザリー業務を担当する部署があるかどうか、またその経験について調べておくことで、より効果的なサポートを得られるでしょう。

M&A仲介会社

M&A仲介会社は、企業買収や事業譲渡を希望する売り手と買い手をつなぐ専門的な役割を担っています。これらの仲介会社は、豊富な経験と専門知識を活かし、効率的に案件を進めるためのサポートを提供しています。

売り手としては、仲介会社が保有する多くの案件情報の中から、自分のニーズに合った買い手を見つけてくれるため、案件を自力で探すよりも時間と労力を大幅に節約できます。

M&Aの成功には、適切な案件を見つけることが不可欠です。仲介会社に相談することで、売り手が求める条件にぴったり合う買い手を効率良く紹介してもらえます。さらに、仲介会社は交渉や手続きのサポートも行ってくれるため、売り手は安心して取引を進めることができます。

また、M&A仲介会社の専門性も大きなポイントです。M&A取引は法律や会計、市場分析など多くの専門知識を必要としますが、仲介会社はその分野に精通した専門家が揃っています。これにより、複雑な取引でも円滑に進めることができるのです。仲介会社は広範なネットワークを持ち、売り手にとって適切な買い手を見つける可能性が高いため、取引の成功率が高まります。

加えて、M&A取引は感情的な対立が生じやすく、交渉が複雑になることもあります。しかし、仲介会社を利用することで、売り手と買い手の間で冷静かつ客観的な交渉が進められます。

仲介会社は第三者の立場から、双方の利害を調整し、感情的な衝突を避けながら最良の条件を引き出してくれるため、売り手としても安心して交渉に臨むことができます。

個人M&Aの成功させるためのポイント

個人M&Aは、既存の企業の買収して新たなビジネスを展開したい個人にとって、有望なチャンスを提供する手法として注目されています。しかし、成功させるためには情報収集、資金計画、スタッフや顧客との関係維持など、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

適切な情報収集を行い事業の実態を見極める

情報収集はM&Aの成功の鍵を握る重要な要素です。企業買収において、十分な情報がないと、対象企業の実態や潜在的なリスクを正確に把握することができません。それにより、無駄な投資や予期せぬ損失を被る可能性が高まります。

具体的には、情報収集を通じて対象企業の財務諸表を詳細に確認することが重要です。企業の財政健全性や収益性を客観的に評価することができるため、投資判断に役立てることができます。

また、業界の動向やトレンドを調査することも不可欠です。特に、対象企業が属する市場や業界の競合状況を分析し、企業が市場でどのようなポジションにいるのかを理解することは、長期的な成長戦略を立てる上で非常に役立ちます。

適切な情報収集を通じて事業の実態を正確に把握することにより、買収後のスムーズな運営や経営戦略の立案に必要な判断がしやすくなります。その結果、より適切な投資判断を下すことができ、M&Aプロジェクトを成功へと導くことが可能になります。

事前に資金計画を立て融資や補助金を検討する

M&Aを成功させるためには、事前にしっかりとした資金計画を立てることが非常に重要です。資金計画はM&Aプロセスの基礎となるもので、計画が不十分な場合、資金不足が原因で計画が頓挫したり、予測外の問題が発生することがあります。

資金調達におけるリスクを最小限に抑え、スムーズな取引を進めるためには、事前に資金調達手段を検討し、万全の準備を整えることが求められます。

具体的な資金調達方法としては、銀行融資や国・地方自治体の補助金制度が挙げられます。

特に地域の信用金庫や地方銀行では、地元企業の事業承継やスモールM&Aを積極的に支援しており、柔軟な融資条件や継続的なサポートが受けられる点が特徴です。

また、日本政策金融公庫が提供する「事業承継・集約・活性化支援資金」や「新創業融資制度」では、一定の要件を満たす場合に無担保・経営者保証の免除が適用されることがあります。

ただし、事業計画の内容や財務状況に応じて担保や保証が求められるケースもあるため、具体的な要件については日本政策金融公庫への確認が必要です。

さらに、最近ではクラウドファンディングを利用するケースも増えてきています。クラウドファンディングは、特に新しいビジネスモデルや社会的意義のある事業に資金を集めるのに適しています。

資金計画を立てる際には、専門家の相談を受けることがおすすめです。

融資には返済の負担が伴うため、その計画をしっかり立てることが必要です。資金の流れを明確にするためには、返済計画も盛り込んだ具体的な資金計画を立てておくことが重要です。

金融機関や資金調達の専門家に相談することで、より具体的で実現可能な資金計画を立てることができます。専門家のアドバイスを受けることで、資金調達方法に関する理解が深まり、適切な手段を選ぶことができます。

引継ぎ時にスタッフや顧客との関係を維持する工夫をする

スタッフや顧客との関係を維持する工夫は、M&Aのスムーズな引継ぎにおいて非常に重要です。スタッフや顧客の信頼を失うと、業績が低下するだけでなく、M&Aそのものが失敗に終わる可能性も否定できません。

そのため、引継ぎの過程で信頼を維持するいくつかの工夫が求められます。

例えば、引継ぎ期間を設けて、徐々に新しい体制に移行する方法があります。この期間中に新しい体制のビジョンや方向性をスタッフと顧客にきちんと説明し、彼らが将来の展望を理解・納得するようにすることが効果的です。

また、信頼を素早く醸成するためには、オープンなコミュニケーションを徹底し、関係者の不安を解消することが欠かせません。

スタッフには新しい経営者がどのように会社を引き継ぎ、成長させていくのかを具体的に示し、顧客にはサービスの質や継続性に対する安心感を与えることが重要です。

M&A後に関係者の信頼を確立するためには、引継ぎ段階から関係者との信頼関係をしっかりと築くことが求められます。

特に、M&Aを通じて事業を譲り渡す際には、スタッフや顧客との強い信頼関係をそのまま引き継ぐことが、事業の継続性と安定性を確保するための鍵となります。

信頼関係の構築がうまくいけば、M&A後の移行期間がスムーズに進み、業績を維持・向上させることができます。

買収後すぐに行動できるよう運営方針を明確にしておく

買収後の迅速な適応を実現するためには、運営方針の明確化が不可欠です。具体的な計画や方針がない場合、買収後の業務運営に混乱が生じ、結果として業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

このようなリスクを避けるためにも、あらかじめしっかりと準備しておくことが重要です。

そのためには、買収後の統合プロセス(PMI:Post-Merger Integration)を計画的に実施することが不可欠です。PMIは買収の成功を左右する重要な要素であり、明確な統合戦略を策定し、それを経営陣だけでなく全従業員に共有することが求められます。

取り組みを通じて、買収後の混乱を最小限に抑え、企業の方向性を全員で共有できます。

具体例として、新しい経営陣の役割分担を行ったり、短期および中期の事業目標を設定したりすることが挙げられます。準備をすることで、経営者やスタッフ全員が買収後の企業の方向性を理解し、同じ目標に向かって協力して行動できます。

買収後の統合プロセスをしっかりと管理し、運営方針を明確化することで、スムーズな事業展開が実現し、収益性の高い運営を維持できるようになります。適切な運営方針の策定とPMIの実行は、成功するM&Aのための重要なステップであると言えるでしょう。

【関連記事】M&AにおけるPMIとは?

個人や小規模M&Aの事例

ここでは、小規模企業や個人事業主によるM&Aの事例を紹介し、その成功のポイントを見ていきます。

小規模企業の成功事例

<事例の概要>

◆ 譲り渡し側:A社

- 業種:計測機器の製造

- 売上高:3,000万円

- 従業員:3名

- 業歴:40年

◆ 譲り受け側:B社

- 業種:計測機器の施工・メンテナンス

- 売上高:5億円

◆ 関与した支援機関:地元信用金庫、事業承継・引継ぎ支援センター

上記の例では、10年前、先代経営者の他界を受けて、65歳を超えた現経営者がA社の社長に就任しましたが、業績の低迷と従業員の高齢化が進み、廃業を検討しました。

しかし、取引先への影響を避けたく、事業の継続を決断しました。

M&Aは難しいと考えていたものの、地元の信用金庫に相談したところ、事業承継・引継ぎ支援センターの無料相談を紹介され、相談を行いました。

結果、予想に反してセンターから4社の紹介を受け、そのうち2社と面談。A社の技術力と商圏を高く評価したB社に事業譲渡を実行することとなりました。

事業譲渡後、A社の製品には熟練技術が必要なため、従業員は引き続き雇用され、また、取引先との関係を保つため、元経営者は顧問としてB社の事業拡大に貢献しています。

【参考】経済産業省「(参考資料4)中小 M&A の事例 【本文24ページ】」

個人事業主の成功事例事例

<事例の概要>

◆ 譲り渡し側:Aさん

- 業種:靴小売業

- 売上高:4000万円

- 従業員:3名

- 業歴:50年

◆ 譲り受け側:Bさん

- 業種:創業希望者

◆ 関与した支援機関:地元信用金庫、日本政策金融公庫、事業承継・引継ぎ支援センター、弁護士、商工会、商工会議所等

上記の例では、72歳の個人事業主が営む靴の小売店の引退を考えていたが、後継者がいないため廃業を検討していました。

そんな中、商工会の経営指導員から事業承継の個別説明会に誘われ、個人事業主でもM&Aを通じて事業を譲り渡す事例が多いことを知り、自分の事業を意欲のある後継者に引き継ぐことを決意。事業承継・引継ぎ支援センターを通じて譲り受け手を探し、後継者候補として靴店の創業を希望する人物を紹介され、意気投合しました。

譲渡代金に関しては、後継者の自己資金が不足していたため、複数の金融機関が協調融資を行い、センターのサポートで弁護士も紹介され契約の支援を受け、無事に事業譲渡が実行されました。

事業譲渡後、後継者は事業承継補助金を活用して事業拡大に乗り出し、元経営者も引き続き従業員として支援しています。

【参考】経済産業省「(参考資料4)中小 M&A の事例 【本文24ページ】」

まとめ│個人M&Aの可能性を知って安心して相談できる窓口を探そう

個人M&Aは、事業承継や新たなビジネスの立ち上げを考える個人にとって、非常に有力な選択肢となります。

特に、事業を引き継ぐ後継者がいない場合や、新しいチャンスを求める場合、M&Aを通じて既存のビジネスを買収することで、手間やリスクを大幅に削減し、効率的に事業を展開できます。

成功するためには、適切な情報収集や事前準備、スタッフや顧客との信頼関係を維持することが重要です。

実際に、事業承継・引継ぎ支援センターや金融機関、M&A仲介会社のサポートを受けることで、スムーズにM&Aを進め、事業の引き継ぎや拡大が可能となります。M&A仲介会社は、専門知識を活かし、適切な買い手や売り手を見つけ、交渉から契約書作成までサポートしてくれるため、安心して取引を進めることができます。

もし、個人M&Aを検討されているのであれば、まずは信頼できるM&A仲介会社に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、成功への第一歩を踏み出すことができるでしょう。

CINC CapitalはM&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーがM&Aや事業承継を丁寧にサポートいたします。