CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

業種

- 最終更新日2025.06.26

製造業のM&A・事業承継の動向と最新事例、メリットについて解説

製造業は、激化する市場競争や技術革新、人材不足といった課題に直面しており、経営の見直しが必要とされています。経営の課題の解決策として、M&Aが大変注目を集めています。

本記事では、製造業のM&A・事業承継の最新動向や事例、そしてメリットについて解説します。

目次

製造業の現状と課題

製造業は原材料や部品を加工・組み立てをして、新しい製品を作り出す産業のことです。

製造業は以下のようなものに分類できます。

- 食品製造業:食品の加工・製造

- 繊維工業:衣類や布製品の製造

- 化学工業:化学製品や医薬品の製造

- 鉄鋼業:鉄鋼製品の製造

- 機械工業:産業用機械や電気機器の製造

- 自動車産業:自動車および関連部品の製造

- 電子機器産業:コンピュータや通信機器の製造

なお、これらの製造業については国益に大きく貢献している状況です。

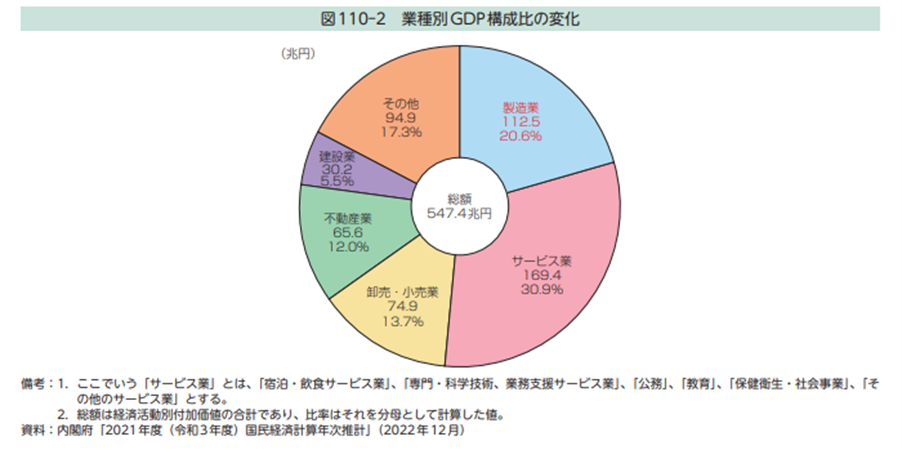

【引用】経済産業省「2023年版ものづくり白書 第1章 業況 第1節 製造業の業績動向」

経済産業省の調べによると、業種別GDP※の構成比は、2021年時点で20.6%と、全産業の2割を占め、国内において大変重要な業種となっています。

しかし近年、製造業は競争環境の激化や技術革新の進展により、多くの課題に直面しています。特に中小企業における人手不足の問題は深刻です。

※GDP…国内総生産のことを指します。一定期間内に国内で産出された付加価値の総額で、国の経済活動状況を示します。年単位で考えることが多いです。

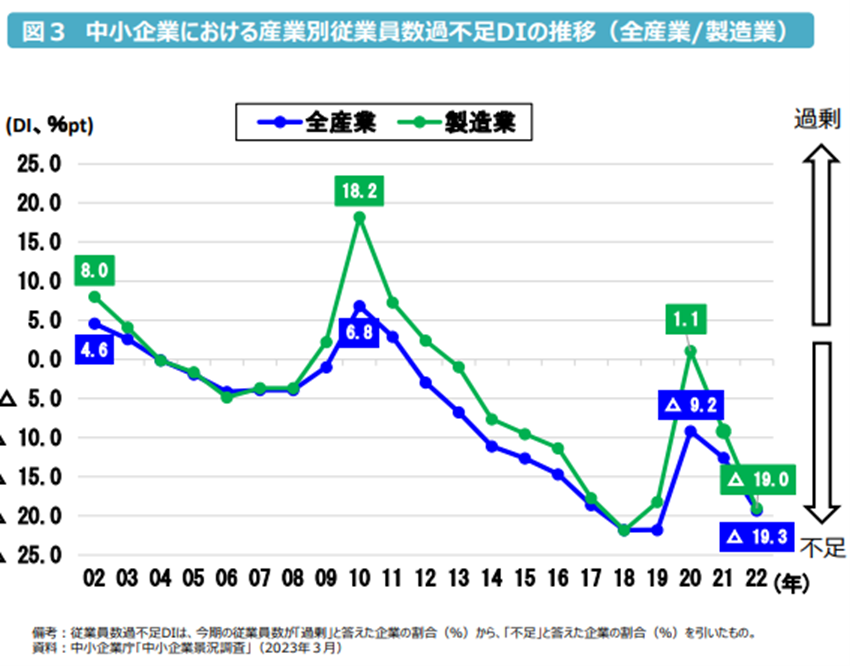

【引用】厚生労働省「2023年版 ものづくり白書(令和4年度 ものづくり基盤技術の振興施策)」

厚生労働省の調べによると、中小企業における製造業の従業員過不足は低い数値を示すことが多く、DI「0.0」を過剰も不足もない基準値とした時に、「不足」の年の割合が多いことが読み取れます。

2020年の新型コロナウイルス流行時は一度過剰に転じましたが、その翌年2021年には不足となり、中小企業の製造業の人手不足が読み取れます。

※従業員不足DI…今期の従業員数が「過剰」と答えた企業の割合(%)から、「不足」と答えた企業の割合(%)を引いたもの。

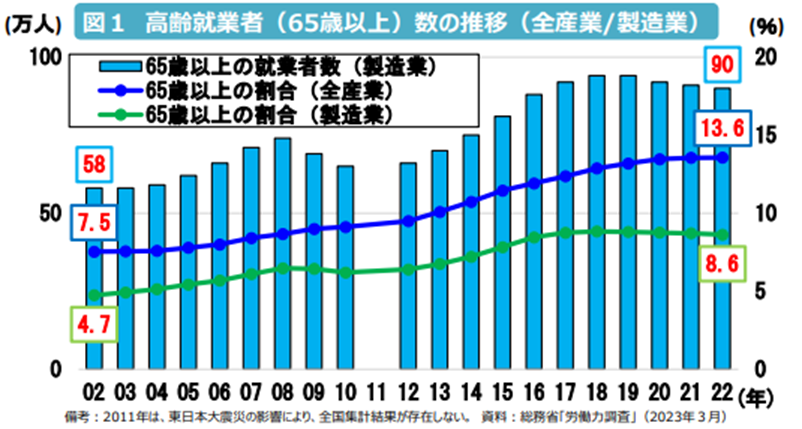

【引用】厚生労働省「2023年版 ものづくり白書(令和4年度 ものづくり基盤技術の振興施策)」

また、人手不足が深刻な一方で、高齢就業者(65歳以上)数の推移は20年間で32万人増加したと厚生労働省は発表しています。高齢の就業者もいずれ退職をし、現場を離れなければなりません。また、製造業の経営者においても高齢化については同じ事が言えます。

後継者不足の問題に直面し、今後承継先が見つからない場合、廃業や倒産に陥る恐れもあるので、注意が必要です。人手不足や作業現場の業務の改善に向け、デジタル技術やITの技術を導入する企業は増加しています。

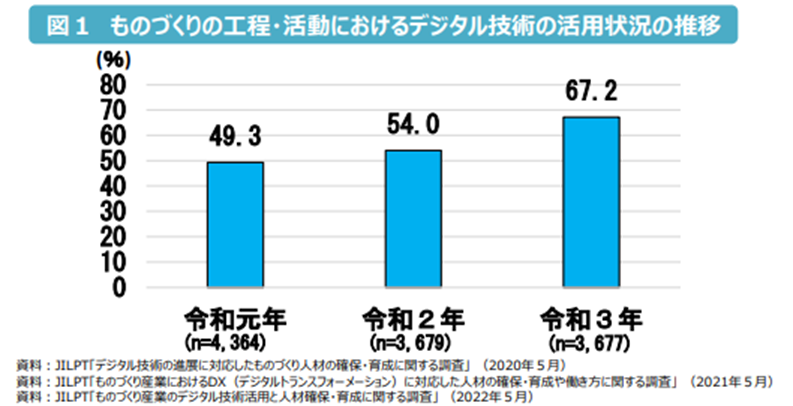

【引用】厚生労働省「2023年版 ものづくり白書(令和4年度 ものづくり基盤技術の振興施策)」

厚生労働省の発表によると、製造業のものづくり工程や活動におけるデジタル技術の活用状況の推移は年々増加しており、2021年は過去最高の67.2%となりました。

【引用】厚生労働省「2023年版 ものづくり白書(令和4年度 ものづくり基盤技術の振興施策)」

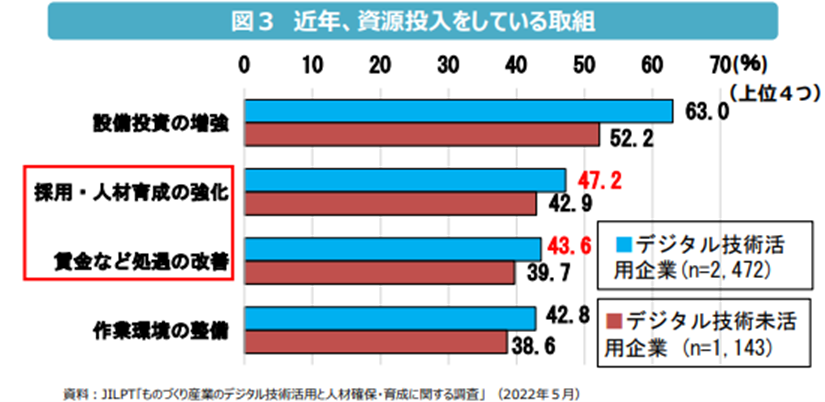

なお、すでにデジタル技術を導入している企業の4割以上が「採用・人材育成の強化」「賃金など処遇の改善」など、人材について改善目的で利用をしていることが読み取れます。技術の導入は今後、人手不足の課題のポイントとなりそうです。

製造業のM&Aの動向

人手不足は、倒産を招くこともあります。

【引用】帝国データバンク「全国企業倒産集計 2024年報 2024年12月報 「飲食店」人で不足倒産件数 推移 業種別内訳」

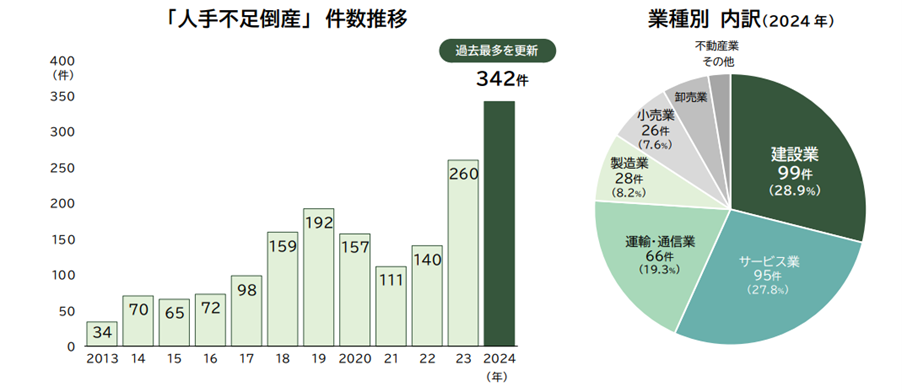

帝国データバンクの調べによると、2024年の人手不足倒産の件数推移は342件と、過去最高を更新しました。人手不足は倒産の要因になることを伝えるには十分なデータです。

なお、全体の8.2%が製造業を占め、2024年は人手不足により国内の企業が28件倒産しています。少子高齢化が今後もさらに進行するとなるため、人手不足の対策は必須です。人手不足や後継者不足の課題解決の手段として、M&Aが注目されています。

M&Aは、M&AはMergers and Acquisitionsの略称で、合併と買収を指します。企業または事業の全部や一部の移転を伴う取引で、会社もしくは経営権の取得をします。

【引用】中小企業庁「第2節 M&Aを通じた経営資源の有効活用 希望するM&Aの形態別、買い手としてのM&Aを検討したきっかけや目的」

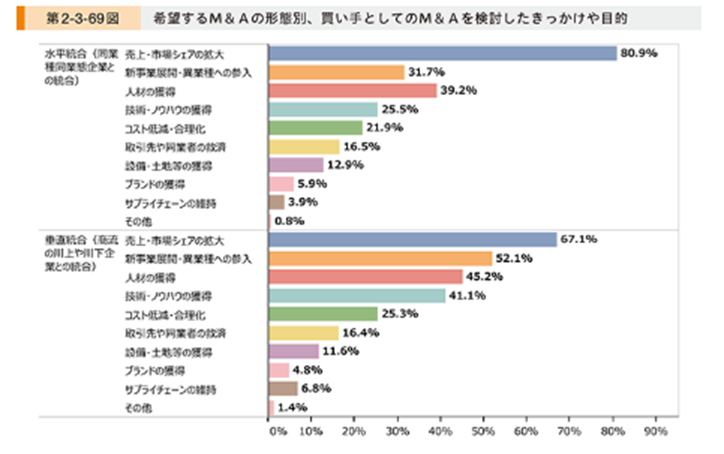

中小企業庁の調べによると、買い手がM&Aに求める目的に「人材の獲得」と回答する方が多く、同業種同業態の企業とのM&A(統合)は39.2%、商流の川上と川下企業とのM&A(統合)は45.2%と高い数値を示しました。

人材の獲得のためにM&Aを行う企業が多いことが読み取れます。なお、売り手がM&Aを行った後、事業が存続する場合は買い手の人材を活用することが出来るケースもあり、売り手においてもM&Aは「人材の獲得」のメリットがあります。中小企業庁が示すグラフにもある通り、M&Aは多くのメリットと役割をもたらします。

製造業における売却・譲渡のメリット

ここでは製造業の企業が売却や譲渡を行うメリットについて解説します。

後継者問題の解決

M&Aは後継者問題を迅速に解決する手段としておすすめです。

【引用】中小企業庁「2017年 後継者の有無別に見た、売り手としてのM&Aの目的や想定する効果」

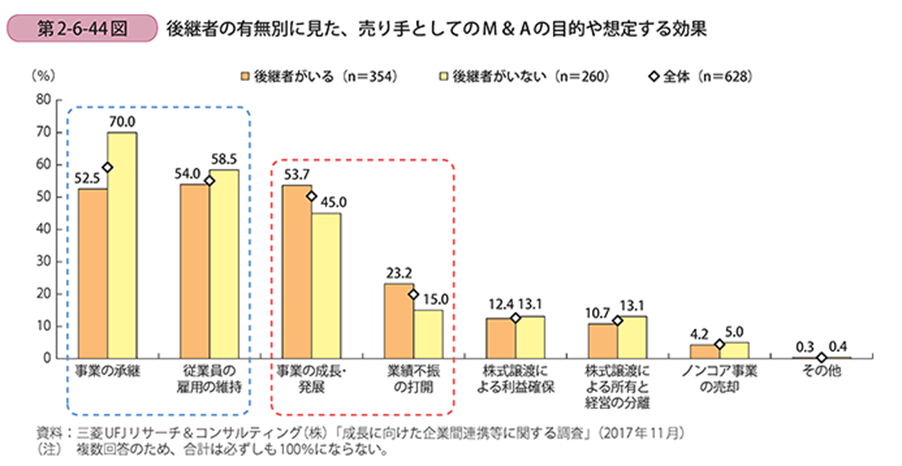

中小企業庁の調べによると、後継者不在の企業がM&Aに求める目的として「事業の承継」と回答した企業が70.0と、高い数値を示しました。事業の引継ぎでM&Aを活用する企業が多いということが読み取れます。

後継者不足については以下の記事でも解説しています。併せてご覧ください。

【関連記事】【中小企業】後継者不足の現状は?何が問題?原因や解決策、相談先を解説

雇用の維持

経営が不安定で事業を続けられなくなると、従業員が職を失うリスクがあります。または事業そのものが無くなる場合、当然雇用できません。M&Aにより他の企業に承継することで、従業員の雇用につながります。他の企業に雇ってもらう形になれば、引き続き自社の従業員は雇用が維持されます。

なお、従業員の雇用の引継ぎについてM&Aの手法により異なります。M&Aの代表的な手法として「株式譲渡」と「事業譲渡」について紹介します。

|

株式譲渡 |

事業譲渡 |

|

|

特徴 |

①法人格に変更がないため、雇用契約は自動的に維持される |

①法人格が変わるため、従業員の雇用契約は自動的には引き継がれない |

製造業を買収・譲受するメリット

ここでは製造業の企業が買収・譲受するメリットについて解説します。買い手の立場も理解することで、高いシナジー効果※が期待できます。

※シナジー効果…複数の企業や事業が提携・協同することで、単体で活動をした時よりも大きな価値や成果を生み出せることを指します。

人材の獲得

既存の企業を買収することで、その企業の人材の獲得が実現します。人手不足で悩んでいる企業にとってはM&Aは良い手段となります。

企業の中には熟練労働者や高度な技術者もいる場合があり、即戦力として業務にあたることができ、教育の時間を大幅に削減することが可能です。優秀な人材の獲得は、製造業企業にとって大きな競争力となります。

新規事業への参入

新規事業をゼロから立ち上げるよりも、既存の企業を買収する方がリスクが低く効率的です。既存の企業は独自の販路や顧客、ノウハウを持っていることが多く、もともと取得に必要だった大幅な時間の短縮を実現できます。

また、新規エリアの進出にも同じことが言えます。地域により需要や環境が異なり、マーケットを理解するのには時間がかかります。都心から地方に新規事業を立ち上げる際はM&Aを行うことで、事業拡大スピードを上げることが可能です。

設備や機器の活用

製造業の買収により、設備や機器の活用が可能となります。新しい設備や機器の導入には多大な初期投資が必要ですが、既存の設備を活用することでその費用を抑えることができます。

例えば、高価な機器を保有している企業を買収することで、その設備を自社の生産ラインに組み込み、効率化を図ることが可能です。

製造業でM&Aを行う際の3つの注意点

ここでは、製造業がM&Aを円滑に進めるために重要な3つの注意点について解説します。注意点をしっかり理解し、円滑な譲渡を実現しましょう。

デューデリジェンスにおける適切な評価

デューデリジェンスにおいて適切な評価を行うことが不可欠です。

デューデリジェンス(Due Diligence)とは、M&Aで買収や合併の対象企業に対して実施される詳細な調査のことを指します。財務・法務・税務・ビジネスの観点からリスクや問題点を洗い出し、適正な企業価値を判断する重要なプロセスです。

適切な評価を行うことで、企業の真の価値を見極め、将来的なリスクを回避することが可能になります。不適切な評価は、買収後に予期せぬ問題に直面するリスクを高めます。売り手の企業においても、デューデリジェンスに備えた「社内の整理」「企業価値の向上」を行うことで最善の譲渡につながります。

サプライチェーンでの取引関係の維持

M&Aを行う上でサプライチェーン※での取引関係の維持は大変重要です。取引関係の維持がうまくいかなくなった場合、部品や原材料の供給に問題が生じ、生産計画が狂い、結果的に顧客との信頼関係にも悪影響を与える可能性があります。

M&A完了後に速やかに主要取引先への丁寧な説明を行い、取引関係の維持に努めることが大切です。

※サプライチェーン…材料の調達から販売までの一連の流れを指します

製造現場の人材定着とモチベーションの維持

M&Aのクロージング(取引完了)後、従業員が不安を感じ、退職を考えることがあります。人材の流出は、生産効率の低下や技術伝承の遅れを引き起こします。

M&A完了後、速やかに従業員とのコミュニケーションを行い、新体制下での将来ビジョンや待遇、キャリアパスなどを明確に説明することが大切です。

特に製造業では熟練技術者の維持が事業価値に直結するため、統合後の人材定着計画を事前に検討し、クロージング後すぐに実行できるよう準備することを推奨します。

製造業のM&A・事業承継の事例

ここでは過去に実施された製造業のM&A事例をご紹介します。各事例を参考に、今後のM&A実施に役立てましょう。

鳥羽洋行が和泉テックを子会社化

株式会社鳥羽洋行は株式会社和泉テックの株式を取得し、子会社化しました。(2024年1月)

和泉テックは1975年に設立され、大学や研究機関を中心に理化学機械器具の受託販売や研究の受託を行っています。

一方で鳥羽洋行は、空気圧機器や電子機器などの制御機器をはじめ、FA機器、産業機器を国内外の有力なユーザーへ販売する機械工具の専門商社です。FAロボットの販売を国内でいち早く始めるなど製造業を代表する会社の1つです。

和泉テックを傘下に入れることで事業の更なる加速が見込まれたため、M&Aが行われました。

なお、このタイミングで和泉テックの兄弟会社である、和泉テクニカル・ラボの買収も行われました。和泉テックは和泉テクニカル・ラボと異なるので業界に特化しており、その点が鳥羽洋行にとって相互補完的な関係が築けると感じ、同時にM&Aが行われました。

【出典】M&A Online「鳥羽洋行<7472>、理化学機器販売の和泉テックなど2社を子会社化」

JR九州エンジニアリングが谷口製作所を子会社化

JR九州エンジニアリングが株式会社谷口製作所の株式を取得し、子会社化しました。(2024年6月)

谷口製作所(以前は有限会社)は、鉄道車両用部品や産業用ロボット用部品、農業機械用部品などを製造しており、高い技術力を持つ企業です。特に、切削加工による機械部品の製造に強みを持ち、様々な業界の企業と継続的な取引を行っています。

一方でJR九州エンジニアリングは、鉄道車両の整備や新製、改造を行う企業です。鉄道車両・機械・設備の総合技術会社として、高い技術力で鉄道の安全安定輸送を支えています。

谷口製作所の高い技術力に魅了され、のちにM&Aが行われました。製造業の成長と事業の拡大につながるとされ、今後はより多様な製品ラインナップを提供し、顧客ニーズに応える体制を整えることが期待されています。

【出典】PR TIMES「【M&Aご成約】兵庫県の機械部品製造会社がJR九州グループの企業と共に目指す更なる成長!」

ハリガイ工業がケー・アイ・ピーを子会社化

株式会社ハリガイ工業が株式会社ケー・アイ・ピーの株式を取得し、子会社化しました。(2023年5月)

ケー・アイ・ピーは、国内におけるKIP製品、マイクロフィルム関連機器、及び3Dプリンタ関連機器等の保守サービス及び機器販売を行っております。特にプラスチック継手の製造に強みを持っています。一方でハリガイ工業は、ゴム成型事業や製造受託事業を展開しており、異なる技術と顧客基盤を有しています。

ケー・アイ・ピーは事業承継の問題を抱えつつ、事業の多角化を検討していました。顧問税理士からM&Aを勧められたことをきっかけに、同じ製造業であるハリガイ工業への譲渡が実現しました。両社の技術やノウハウを融合させることで、より幅広い製品ラインナップと顧客基盤の拡大が期待されています。

【出典】PR TIMES「【M&A成約】千葉×茨城の製造2社が手を組み、技術や顧客の違いを活かして事業拡大を目指す」

まとめ|製造業はM&A実施により人材の確保だけでなく、設備の活用が容易に

製造業はM&Aの実施により、人材の確保や高度な設備の活用といった多くのメリットを得ることが可能です。後継者問題の解決や雇用の維持、個人保証からの解放といった問題も同時に解決できます。M&Aや事業承継の実施を検討している方は、M&A仲介会社のアドバイスを受けることをおすすめします。

弊社はM&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。