CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

清算・廃業・解散 / 解散

- 最終更新日2025.06.26

会社解散の手続きの流れは?清算との関係や費用について解説

企業としての活動を終了したいと思った時に「会社解散」を考える方は大変多いです。しかし、この会社解散には必要な手続きも多いです。いざ、会社解散を実施しようと思っても、「何をしたらいいのか分からない」と頭を抱えている経営者もいらっしゃいます。

本記事では、会社解散の具体的な手続きの流れや清算との関係、そして費用について分かりやすく解説します。また、「会社を残す選択肢も考えている」という方に向け、M&Aに関する情報も併せてご紹介します。

目次

会社解散とは?

会社解散とは、会社が法人としての活動を終了し、存在を消滅させる法的手続きの開始を意味します。

解散の特徴は以下の通りです。

- 主に法人(会社)が法的に消滅する手続き

- 会社法に基づく正式な手続きが必要

- 清算※手続きを経て企業の法人格が消滅

- 債務の整理や残余財産の分配が行われる

会社解散はよく「廃業」や「倒産」と比較されることが多いです。廃業や倒産の内容は以下の通りです。

- 廃業:事業者が自主的に事業活動を永久に停止することを指します。

- 倒産:企業が支払い不能なほど深刻な財務困難に陥った場合に強制的に事業を終了させる状況を指します。

なお、廃業については別記事で詳細に解説しています。併せてご覧ください。

【参考】廃業とは?倒産や解散との違いやメリットデメリットについて解説

※清算…組織、会社、事業などの活動を終了させる際に、残っている資産と負債を整理し、債権者への支払いや残余財産の分配を行う手続きのことです。

会社を解散する理由

会社解散の代表的な理由として、以下のものが挙げられます。

- 定款に定められた存続期間の満了

- 株主総会での解散決議

- 合併による消滅

- 破産手続き開始による解散

- 裁判所の命令による解散

理由は会社にもよりますが、一般的には経済的な事情や経営環境の変化であることが多いです。裁判所から命令もなく、経営者自身が自ら会社を解散させたい場合は、「株主総会の特別決議」か「株主全員による書面決議」が必要です。解散決議のあとは、清算手続きに移行します。

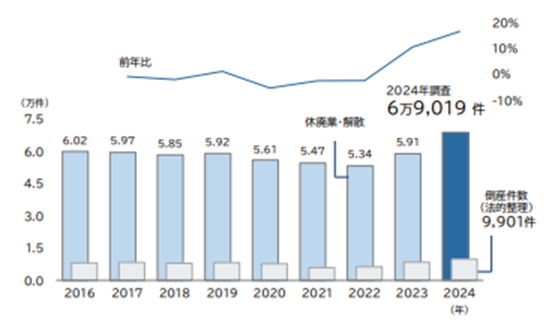

【引用】帝国データバンク「全国企業「休廃業・解散」動向調査(2024 年)」

【引用】帝国データバンク「全国企業「休廃業・解散」動向調査(2024 年)」

なお、帝国データバンクの調べによると、2024年の休廃業そして解散をした事業は統計開始以来、過去最高の6万9,019件となりました。自ら会社を閉じる企業は全国的にも多いです。

「経営者として引退することは前提だが、会社は残していきたい」という方は他社に事業承継を行うことも考えるといいでしょう。

会社解散の種類

会社解散は「任意解散」「強制解散」「みなし解散」の、3つに分類できます。

任意解散

会社が自主的な判断で解散することを指します。「株主総会の決議による解散」「定款に定めた解散」「合併による消滅」が該当します。

強制解散

会社の意思に関わらず、外部からの強制により解散させられることを指します。「裁判所による解散命令」や「行政庁による解散命令」が該当します。

なお、裁判所からの命令は以下のような条件に当てはまった際に行われることが多いです。

- 会社の設立無効の訴えが認められた場合

- 公序良俗に反する行為を行った場合

- 法令や定款に違反する重大な事実がある場合

みなし解散

特定の状況下で法律にのっとり、解散したとみなされることを指します。休眠会社(最後の登記から12年を経過している株式会社)は特に注意が必要です。

みなし解散については2024年も法務省から呼びかけがありました。

令和6年10月10日(木)の時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。)又は最後の登記から5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は、事業を継続している場合には、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。

令和6年12月10日(火)までに必要な登記(役員変更等)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月11日(水)付けで解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされますので、御注意ください。

【引用】法務省「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」

会社解散と清算との関係

会社解散には清算という手続きが必須です。解散した会社は、まず清算手続きを行い、すべての債務を整理し、財産を分配する必要があります。これがなければ、正式に法人としての終了は認められません。

この際に清算を行う責任者である清算人の選定が必要です。清算人を選定し、必要な手続きを終えた後に会社は法的に消滅します。

会社解散のメリット

会社解散には、さまざまなメリットがあります。ここでは、会社解散をするメリットについて解説します。

経営負担の解消につながる

会社の解散は、経営者や株主にとって、経営負担の解消につながります。経営を続ける上での費用や時間、労力が不要になります。特に経営が困難な状況では、解散によってこれらの負担が軽減されることが大きなメリットとなります。

税金の負担が解消する

会社が営業を継続する限り、法人税など多くの税負担が発生しますが、解散することでこれらの税負担から解放されます。税負担が億劫に感じる方は会社解散は有効な手段となります。ただし、解散する場合も費用はかかるので、その点は理解し、手続きを行いましょう。

役員の重任登記が不要となる

重任登記とは、会社の役員(取締役、監査役、執行役など)の任期が満了し、同じ人物が再び同じ役職に就任した場合に行う登記手続きのことを指します。会社法上、役員には任期が定められており、任期満了後も引き続き同じ人物が役員を務める場合には、新たに就任したのと同様に登記が必要となります。この登記手続きを「重任登記」と呼びます。

万が一、この登記を怠った場合は登記申請義務違反として、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。(会社法976条より)会社解散することで、重任登記の手続きが不要となり、手続きに必要な時間や労力を無くすことができます。

会社解散のデメリット

会社解散はメリットがある一方で、デメリットもあります。ここでは、会社解散を行うことのデメリットについて解説します。

会社が消滅する

企業が消滅することで、長年築いてきたブランド価値や市場での信用がすべて失われます。一度消滅すると企業再生は極めて困難です。ブランド価値など、無形の資産はのれん※と呼ばれ、特にのれんの影響は非常に大きいです。

例えば、創業100年の老舗企業が解散した場合、それまでの歴史やブランド力が完全に失われてしまいます。取引先や顧客からの信頼を再構築することはほぼ不可能です。

「経営はやめたいが、ブランドや事業を残したい」という方は事業承継やM&Aを検討しましょう。M&Aの詳細は後述します。

※のれん…企業価値のうち個別に特定・評価できない無形の価値や超過収益力を指します。

従業員の解雇が発生する

会社解散に伴い、多くの場合、従業員の解雇が避けられません。会社が消滅することで、従業員の働く場も同時に無くなってしまいます。これにより従業員は新たな就職先を探さなければならず、再就職の困難など多大な影響を受けます。

単に事業が無くなるだけでなく、一緒に働く人にも影響が出ることは念頭に置いておきましょう。

手続きによる費用の負担がある

会社解散は手続きに多額の費用がかかるケースがあります。登記費用や法的手続き、顧問弁護士などの相談料など、多くの費用が発生します。

- 登記費用:解散登記や清算結了登記に必要な費用

- 印紙代:解散決議書や各種書類に貼付する印紙代

- 官報公告費用:債権者保護手続きのための官報公告費用

- 専門家への報酬:弁護士や税理士、司法書士などへの報酬

- 残余財産の処分費用:会社の資産処分に伴う費用

- 未払い税金・社会保険料:未納の税金や社会保険料の清算

- 従業員への退職金:雇用していた従業員への退職金や解雇予告手当

債務超過状態での解散では破産手続きが必要となり、さらに費用がかかることは理解しておきましょう。

会社解散の手続きは自分でできる?

会社解散の手続きは自分で行うことができます。法定書類の作成や登記手続きなどは法に則ったものであり、行政や司法機関のWebサイトで詳しい手順が公開されています。

法務局が「株式会社解散及び清算人選任登記申請書」を公開しているので、以下のリンクよりPDFをダウンロードください。

また、記載例や記載の仕方についても法務省が解説しています。

【参考】株式会社解散及び清算人選任登記申請書 – 法務局 – 法務省

自分で手続きを行うことで、弁護士などの専門家に依頼する場合の費用を削減できますが、円滑な解散をお考えの方は専門家の支援を推奨します。

会社解散の流れ

会社解散の手続き・流れは以下の通りです。

- 解散の意思決定

- 解散登記の申請

- 清算人の選任と登記

- 債権者への通知と公告

- 清算事務の実行

- 清算結了登記

- 税務関係の処理

- その他の手続き

会社解散に必要な各プロセスを理解し、円滑な解散を実現しましょう。

解散の意思決定

株主総会または社員総会での特別決議を行います。特別決議では議決権の3分の2以上の賛成が必要です。

特別決議では、決議内容を議事録に記録します。記載要項は、日時、場所、出席者、議案内容、決議結果などです。また、取締役会がある場合は、まずは取締役会で解散議案を決議します。

解散登記の申請

解散決議から2週間以内に法務局へ解散登記申請をします。必要書類として以下のものが挙げられます。

- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書

- 印鑑証明書

- 解散決議議事録 など

登記完了により、会社は「清算会社」となります。

清算人の選任と登記

解散後は、清算人を選任して登記する必要があります。清算人は債務の清算や資産の分配など、解散後の手続きを行うために不可欠な役割です。

清算人は原則として代表取締役または代表社員が就任します。株主総会などで別のものを選任することも可能です。清算人の登記申請(氏名、住所など)も忘れずに行います。

債権者への通知と公告

官報に解散公告を掲載し、判明している債権者には個別に通知します。債権申出期間の設定を行った後、期間内に申出がない債権者は清算から除外されるケースもあります。債権者への通知と公告により、透明性を保ちながら解散手続きを進めます。

清算事務の実行

清算人は会社の資産と負債を整理し、清算事務を実行します。すべての債権・債務関係を適切に処理することが求められます。事務として「会社財産の調査と財産目録・貸借対照表の作成」「債権の取立てと債務の弁済」が挙げられます。残存する業務はこのステップで終わらせます。

清算結了登記

すべての清算事務完了後、清算結了登記を申請します。必要書類は、登記申請書、清算結了決議議事録などが挙げられます。この登記により会社は法的に消滅します。

税務関係の処理

解散における税務については以下の処理が必要です。

- 解散事業年度の法人税申告

- 清算所得に対する法人税申告

- 消費税の確定申告

- 源泉所得税の納付と廃業届の提出

- 法人住民税・事業税の申告と納付

税務関係の処理を適切に行うことで、解散後の煩わしさを減らします。

その他の手続き

残った事務処理や手続きを行います。登記や税務以外で必要な手続きとして、以下のものが挙げられます。

- 社会保険・労働保険の資格喪失手続き

- 銀行口座・各種契約の解約

- 許認可の返納手続き

- 会社印鑑の廃棄

- 帳簿書類の保存 など

各種手続きを全て完了することで、安心して会社の解散を終えることができます。

会社解散に関するよくある質問

会社の解散に対して、多くの疑問や不安を抱えている経営者は多いです。ここでは、会社解散におけるよくある質問について解説します。

会社解散にかかる費用は?

会社解散にかかる費用は以下の通りです。

- 登記費用

- 印紙代(各種書類に貼付する印紙代)

- 官報公告費用

- 専門家からの支援料・相談料

(税理士、弁護士・司法書士など)

解散にかかる具体的な費用を把握して、事前に準備することが大切です。

会社解散に必要な期間は?

会社解散に必要な期間は2か月以上です。この「2か月以上」という回答は、債権申出期間が大いに関係します。

会社法499条第1項では、以下のように記されています。

清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。

【引用】e-GOV 法令検索「会社法」

「二箇月」は2か月を指します。つまり官報の広告が最低でも2か月のため、他の手続きが早く終わったとしても、最低申出期間により、会社解散は2か月は絶対にかかります。

会社の規模によっては数か月単位の長期になることもあるので、余裕をもって会社解散をすることが望ましいです。

会社を解散すると従業員はどうなる?

会社を解散すると、基本的に従業員は解雇されることになります。会社が解散すると、事業活動が停止し、従業員の雇用契約も継続できなくなります。

解散通知を従業員に行い、適切な解雇手続きを踏むことが必要です。また、解雇予告手当や未払い賃金の支払いなども行わなければなりません。従業員の権利を守りつつ、適切な手続きを進めることで円滑な解散が実現します。

会社を解散すると残ったお金(資本金)はどうなる?

資本金は会社が解散するとき、負債を全て弁済した後に残った財産の一部として扱われます。これを「残余財産」と言います。資本金そのものが返還されるのではなく、会社の全財産から負債を差し引いた残余財産が株主に分配されます。

会社解散をせずにM&Aを行う選択肢も

会社解散を行わずに、M&Aを行う会社が増えています。M&AはMergers and Acquisitionsの略称で、合併と買収を指します。企業または事業の全部や一部の移転を伴う取引で、会社もしくは経営権の取得をします。

M&Aはメリットが多いため、会社解散を行う前にぜひ検討してほしい手段です。ここでは、M&Aについて解説します。

M&Aで会社が存続

M&Aを選択することで、会社を解散せずに事業の継続が可能となります。M&Aを通じて、新たな経営者や企業に引き継ぐことで、これまで築いてきた企業のブランドやノウハウを活かし続けることができます。また、雇用も守られます。

もし、すでに後継者不足の問題が生じている場合は、社内承継ではなく、M&Aによる第3者承継を考えてみましょう。

なお、M&Aのメリットは以下の記事で解説しています。併せてご覧ください。

【参考】M&Aのメリットとデメリットは?買い手と売り手の立場別にわかりやすく解説

M&Aを行う場合はタイミングが大切

M&Aを行う際はタイミングに気をつけることが大切です。推奨しているタイミングとして以下の5つをご紹介できます。

- 企業の業績が安定・成長している時期

・高い企業価値で売却できる可能性が高まります

・買い手にとっても将来性が見えやすく、交渉が進みやすい - 業界の成長期・再編期

・業界全体の評価が高まっている時期

・大きな業界変化の初期段階で、

先見性のある買い手が価値を見出しやすい - 事業承継の必要性が生じた時

・後継者不在問題を解決する選択肢として

・経営者の引退計画に合わせたタイミング - 資金調達ニーズが高まった時

・大規模な設備投資や事業拡大のため

・単独での成長に限界を感じた時期 - シナジー効果が最大化できるタイミング

・自社の技術や市場が補完関係にある企業との統合時期

最適なM&Aのタイミングは、市場環境、自社の状況、買い手候補の状況を総合的に判断して決定します。早すぎる売却は潜在価値を十分に評価されないリスクがあり、遅すぎると業績低下や競争力低下のリスクがあることは知識としておさえておきましょう。

M&A仲介会社の支援を推奨

M&Aを成功させるためには、専門知識を持つM&A仲介会社の支援を受けることが推奨されます。M&Aには複雑なプロセスや法的手続きが伴うため、専門家のサポートを受けることでリスクを軽減し、円滑に手続きを進めることができます。M&Aを検討されている方はまずは企業価値を知ることから始めてみましょう。

弊社CINC Capitalでは、企業価値がわかる「企業価値算定シミュレーション」というサービスを提供しています。算定は無料なのでお気軽にご活用ください。

まとめ|会社解散は必要費用と事業の消失が課題に。M&Aで事業存続と売却益の獲得が期待できる

会社解散には必要な費用が発生し、事業が消失するというデメリットがあります。デメリットを不安に感じる方は、M&Aの実施を強く推奨します。M&Aは、事業を存続させ、売却益を得る手段として大変有効です。M&Aのメリットが魅力的に感じる方は一度、M&A仲介会社に相談してみましょう。

弊社はM&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。