CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

清算・廃業・解散 / 廃業

- 最終更新日2025.06.26

廃業とは?倒産や解散との違いやメリットデメリットについて解説

事業の将来を考える際に「廃業」という選択肢を設ける経営者は多いです。廃業には倒産や解散とは異なる特徴があります。仮に廃業を選んだ場合、廃業のことをよく理解せずに実施してしまうと後々問題が発生してしまうケースがあるので注意が必要です。

本記事では廃業とは何か、そして倒産や解散の違い、メリット、デメリットについて解説します。

目次

廃業とは?

廃業とは、事業者が自主的に事業活動を永久に停止することを指します。廃業の特徴は以下の通りです。

- 経営者の意思による自主的な事業終了

- 債務の支払い能力は残っている状態での事業停止

支払い能力が残っている状態で、経営者の意思で事業活動を行います。国内の廃業状況については以下の通りです。

【引用】帝国データバンク「全国企業「休廃業・解散」動向調査(2024 年)」

【引用】帝国データバンク「全国企業「休廃業・解散」動向調査(2024 年)」

帝国データバンクの調べによると、統計開始した2016年から2022年までは休廃業・解散は減少しています。しかし、2023年から上昇し、2024年は過去最高の6万9,019件となりました。

2024年は物価や人件費の上昇などがあり、経営にも大きな影響が出ました。厚生労働省は以下の内容を発表しています。

厚生労働省は26日、2024年の賃金構造基本統計調査の速報値を公表した。一般労働者の平均賃金は月33万200円と比較可能な1976年以降で最高となった。伸び率は3.7%と、91年以来33年ぶりの大きさだった。

【引用】日本経済新聞「2024年平均賃金、月33万200円 伸び率33年ぶり大きさ」

人件費の上昇は、企業の経営に影響を与える可能性があり、廃業の要因の一つと考えられます。

廃業と倒産や解散との違い

ここでは廃業とよく比較されることが多い「倒産」や「解散」との違いについて紹介します。

倒産との違い

倒産は、企業が支払い不能なほど深刻な財務困難に陥った場合に強制的に事業を終了させる状況を指します。倒産の特徴は以下の通りです。

- 債務の支払いが困難になり、事業継続が不可能になった状態

- 法的整理(破産手続きなど)が必要になることが多い

- 債権者への影響が大きい

- 強制的な事業停止となることが一般的

解散との違い

解散は、法人としての実体を消滅させることを意味します。解散の特徴は以下の通りです。

- 主に法人(会社)が法的に消滅する手続き

- 会社法に基づく正式な手続きが必要

- 清算手続きを経て企業の法人格が消滅

- 債務の整理や残余財産の分配が行われる

閉店や休業との違い

廃業は長期的かつ完全な事業終了を意味し、閉店や休業とは異なります。

閉店は、事業者が所有する店舗のうち1つ、あるいは複数の店舗の営業を終了することを意味します。一方で、休業は一時的に営業を停止することを意味します。

閉店が「永続的」な営業停止であるのに対し、休業は「一時的」な営業停止である点が最大の特徴となります。店舗に掲示される「閉店」と「休業」の表示の意味は、お客様や取引先によって変わるので、この点も理解が必要です。

廃業が増加している理由|M&Aの最新動向

廃業が増加している背景には、さまざまな要因が絡み合っています。ここでは廃業が増加している理由に加え、廃業を回避するための解決策として注目されているM&Aの最新動向について解説します。

廃業する5つの理由

なぜ多くの企業が廃業を選択するのでしょうか。その理由にはいくつかの主要な要因が存在します。

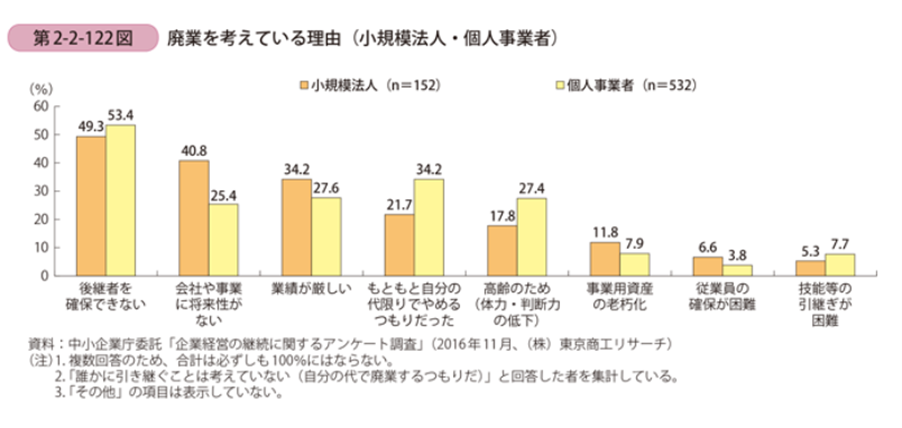

【引用】中小企業庁「2 廃業に関する検討状況及び課題 廃業を考えている理由(小規模法人・個人事業主)」

【引用】中小企業庁「2 廃業に関する検討状況及び課題 廃業を考えている理由(小規模法人・個人事業主)」

中小企業庁の調べでは、廃業を考えている理由について多くの事業者が以下の回答をしました。今回は回答の多かった上位5つの理由をご紹介します。

- 後継者を確保できない

- 会社や事業に将来性がない

- 業績が厳しい

- もともと自分の代でやめるつもりだった

- 高齢のため(体力・判断力の低下)

特に「後継者を確保できない」の回答については小規模法人や個人事業主、どちらも50%前後の回答となり、非常に高い結果となりました。事業内に承継できる方がいない場合、将来の経営をあきらめている方は多そうです。

もし、事業内や親族内で後継者がいない場合、他社をはじめとした第三者に譲ることを視野に入れることが大切です。

M&Aの最新動向

後継者問題や経営の悪化に対する解決策として注目を集めているのがM&Aです。

M&AはMergers and Acquisitionsの略称で、合併と買収を指します。企業または事業の全部や一部の移転を伴う取引で、会社もしくは経営権の取得をします。

M&Aは事業承継の手段として需要が高くなっています。また後継者問題の解決以外にも多くのメリットがあり、そのメリットを活用するためにM&Aを実施する企業が増加中です。

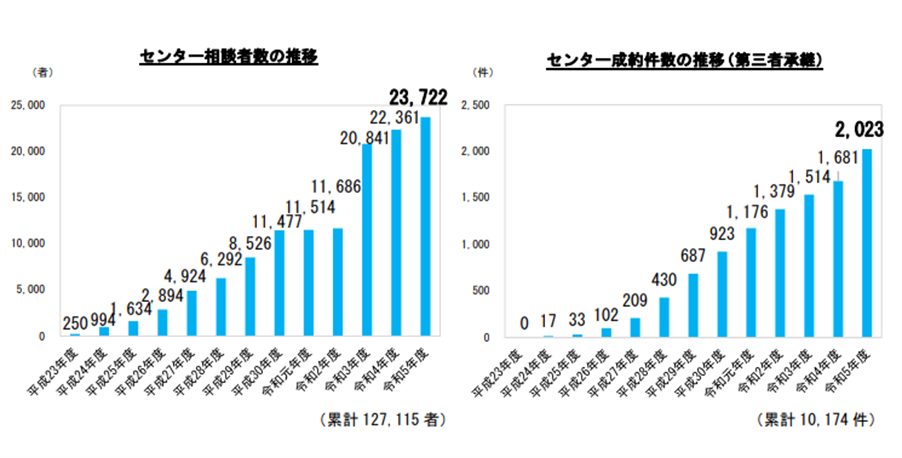

【引用】中小企業基盤整備機構『令和 5年度 事業承継・引継ぎ支援事業の実績について「事業承継・引継ぎ支援センターの相談者数、成約件数ともに過去最高」』

【引用】中小企業基盤整備機構『令和 5年度 事業承継・引継ぎ支援事業の実績について「事業承継・引継ぎ支援センターの相談者数、成約件数ともに過去最高」』

中小企業基盤整備機構の調べによると、事業承継・引継ぎ支援センターの相談件数と成約件数は毎年増加しており、2023年は過去最高の件数となりました。

- 2023年 センター相談者数…23,722件(過去最高)

- 2023年 センターや医薬件数の推移(第三者承継)…2,023件(過去最高)

今後もM&Aが世の中に浸透していけば、さらにM&Aを活用する企業は増えることが予想されます。

廃業するメリット

ここでは廃業するメリットについて解説します。事業を継続し続けたり、M&Aなどの活用で第三者に承継せずに廃業を選択することで、もたらされるメリットがあります。

経営の負担解消につながる

会社の経営を続けていると、さまざまな悩みが生じます。資金繰りの不安や競争の激化、従業員の管理など多くの課題があり、これらを負担に感じている企業は非常に多いです。

廃業は経営に伴う多くの責任から解放してくれます。経営者においては自由な時間を確保し、生活の質が向上するケースがあります。廃業を選択することで、経営者の心身の健康が守られるという大きなメリットがあります。

関係者や従業員への負担を最小限にできる

突然の倒産や経営不振が続く場合、関係者や従業員に過剰なストレスや不安を与える可能性があります。計画的な廃業はこれを避ける手段となります。

事前に従業員に廃業の予定を伝えることで、新たな職を探す時間を提供できるため、失業のショックを和らげることができます。また、取引先に対しても計画的に通知することで、混乱を避けることができます。

廃業するデメリット

ここでは、廃業するデメリットについて詳しく解説します。デメリットが不安に感じられる方はM&Aを実施することをおすすめします。

事業が消滅する

廃業によって事業が完全に消滅します。これまで作り上げた市場が失われ、経営資源も消失します。従業員や取引先、仕入れ先との関係もすべて無くなります。

また、長年積み上げたブランド価値が完全に失われ、新たな競合他社が市場での空白を埋めることになります。廃業により事業の残存価値も消失するので注意が必要です。

従業員が失業してしまう

会社が廃業することで、従業員の雇用が維持できなくなります。廃業に伴い、解雇が発生するため、従業員の失業や今後の雇用先について対応が必要になります。長年勤務し続けた方や愛着がある方については尚更です。感情が揺さぶられ、大変心苦しいはずです。

第三者への承継の選択を取らず、廃業を選ぶ場合は、授業員に対して事前に丁寧な告知と徹底したフォローが大切です。

廃業コストや手続きの負担が大きい

廃業には高額なコストがかかります。法的手続きや、負債の清算、在庫処分などが必要です。従業員や取引先が多い場合は、さらにコストがかかるので注意しましょう。

<法人の例>

|

費用 |

詳細 |

|

法的手続き |

・登記抹消費用 |

|

従業員関連費用 |

・退職金の支払い |

|

取引先との精算費用 |

・未払い代金の支払い |

|

事務所・店舗関連費用 |

・原状回復費用 |

|

税金関連 |

・消費税の納付 |

M&A・事業承継は廃業の回避につながる

廃業に伴うデメリットを不安に感じる方も中にはいるはずです。

M&Aでは廃業で生じるデメリットを全て回避できます。M&Aを実施することでもたらされるメリットは以下の通りです。

- 事業を存続できる

…第三者が承継し、経営を行うことで事業が継続します - 従業員の雇用を維持ができる

…事業が残るため、雇用が維持され、承継先で引き続き雇用できる可能性があります - 後継者問題が解決される

…後継者が不在でも他社や第三者に事業や経営権を譲ることで、事業が存続します

廃業を回避し、事業を存続させるだけでなく、相手企業によってはシナジー効果がもたらされ、事業が成長するケースがあります。M&AについてはM&A仲介会社の支援を貰うことで、円滑な譲渡が実現できます。

※シナジー効果…複数の企業や事業が提携・協同することで、単体で活動をした時よりも大きな価値や成果を生み出せることを指します。

【引用】BATONZ

【引用】BATONZ

また、近年はM&Aマッチング支援サービスを提供する会社も増えています。中でもBATONZは日本最大級の規模で実績も多く、大変おすすめです。

法人の廃業の手続き・方法

法人の廃業手続きは、法的な条件や必要書類が多いため、手続きを怠ると法的な問題が生じるリスクがあります。廃業に必要な手続きは以下の通りです。

①解散の意思決定と登記

解散の準備を始め、登記簿の記録を行います。

- 株主総会での解散決議

- 清算人※の選任

- 解散登記の申請

- 官報での解散公告

※清算人…会社が解散した後、会社の債権・債務を整理し、残余財産の分配などを行って会社を消滅させるまでの法的手続き(清算)を行う責任者のことを指します。

②税務署への届出と手続き

税務署で必要な手続きを行います。

- 「法人解散届出書」の提出

- 「消費税課税事業者の廃止届出書」の提出

- 「源泉所得税の廃止届出書」の提出

- 最終事業年度の「法人税確定申告書」の提出

③都道府県税事務所・市区町村への届出

事業がある都道府県にて、税事務所や市区町村に必要な届出を行います。

- 「法人県民税・事業税の廃止届出書」の提出

- 「法人市民税の廃止届出書」の提出

- 固定資産税の償却資産の申告

- 各種営業許可の廃止の届出

④労働・社会保険関連の手続き

労働や社会保険に関する手続きを済ませます。

- 「雇用保険適用事業所廃止届」の提出

- 「労働保険関係成立届の事業廃止届出」の提出

- 健康保険・厚生年金保険の適用事業所廃止届を提出

- 従業員の各種保険の資格喪失の手続き

⑤清算手続き

清算人を主導とし、清算手続きを行います。

- 債権者への通知と官報での公告

- 債権の取立てと債務の弁済

- 残余財産の確定と分配

- 清算結了登記の申請

- 帳簿書類の保存

⑥取引先への対応

取引先へ必要な対応を行います。

- 取引先への解散を通知

- 未収金・未払金の清算

- 各種契約の解約手続き

- 取引銀行への届出と口座解約

⑦従業員への対応

従業員への対応を行います。

- 解雇予告を通知

- 退職金の支払い

- 離職票の作成・交付

- 社会保険の喪失手続き

個人事業主の廃業の手続き・方法

個人事業主の廃業手続きは、法人の廃業と比べてやや簡易的ですが、それでも慎重に対応する必要があります。以下に、個人事業主が廃業する際に必要な手続きを詳しく解説します。

①税務署への届出

個人事業主の廃業において、最初に行うべき重要な手続きは税務署への届出です。

- 「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出

- 青色申告の場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出

- 消費税の課税事業者の場合は「事業廃止届出書」の提出

②社会保険関連の手続き

事業の廃止に伴い、以下の社会保険関連の手続きが必要となります。

- 国民健康保険の資格変更手続き

- 国民年金第1号被保険者の資格変更手続き

- 国民年金基金がある場合は脱退手続き

③年金事務所への届出

厚生年金や国民年金に関する手続きを行います。

- 資格喪失届の提出

- 加入していた年金制度の変更手続き

④市区町村への届出

事業を営んでいた地域の市区町村に対して、以下の手続きが必要です。

- 個人事業税※の廃止届出

- 固定資産税の変更申告

- 各種営業許可の返上や廃止手続き

※個人事業税…事務所や事業所のある都道府県に納付する地方税のことを指します。

⑤取引先への対応

事業の廃止に伴い、取引先に対して誠実に対応することが重要です。

- 取引先への廃業の通知

- 未収金・未払金の精算

- 契約の解除や精算

- 取引銀行への届出と口座処理

⑥帳簿や証拠書類の保管

廃業後も、一定期間は帳簿や証拠書類を保管する必要があります。

- 帳簿書類の5年間保存

- 税務関連書類の保管

- 契約関連書類の保管

まとめ|後継者不在で廃業になるケースが増加。M&Aは事業の維持のきっかけになる

支払い能力があるにもかかわらず、後継者が不在であるという理由で、廃業を選択する事業は決して少なくありません。廃業をしてしまえば、事業資産はもちろん、これまで築いたブランドや人間関係がすべて消失します。

廃業を避けたいという方はM&Aを実施することを推奨します。後継者問題の解決や従業員の雇用の維持など、多くのメリットがもたらされます。

弊社はM&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。