CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

業種

- 最終更新日2025.06.26

医療法人業界のM&Aの動向|事例や売却成功のポイントも紹介

医療法人業界は経営者の高齢化による後継者不足の課題に直面しています。この課題を解決する手段としてM&Aが注目されています。

本記事では、医療法人業界とは何か、そして医療法人業界の最新の動向を紹介します。また、M&Aの成功事例や売却を成功させるためのポイントについても併せて解説します。

※M&A…※M&A…「Mergers and Acquisitions」の略で、日本語では「合併と買収」を指します。企業または事業の全部や一部の移転を伴う取引で、一般的には「会社もしくは経営権の取得」を意味します。

目次

医療法人とは?

医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設、または介護医療院を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人のことを指します。医療法人を開設する際は、開設地域の都道府県知事などから許可が必要です。

既存の病床数が医療計画の定める基準病床数を超えている場合、都道府県知事は原則として新たな開設・増床を認めませんが、地域医療計画に照らして特に必要と認められる場合には許可することがあります。

医療法人の種類

医療法人には複数の種類があり、それぞれ異なる運営形態と目的を持っています。ここでは、医療法人の種類について解説します。

社団医療法人と財団医療法人

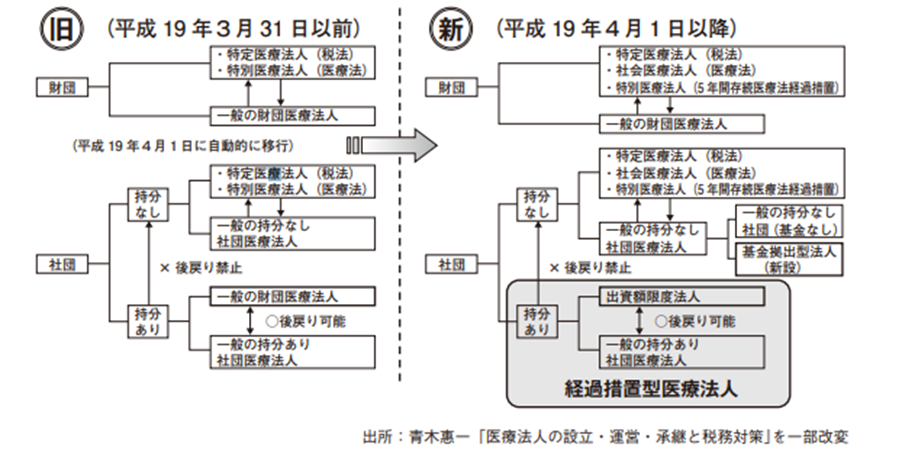

【出典】厚生労働省「第1章 医療法人の基礎知識 改正医療法施行に伴う医療法人の類型 新旧対照」

【出典】厚生労働省「第1章 医療法人の基礎知識 改正医療法施行に伴う医療法人の類型 新旧対照」

医療法人は大きく2つに分類することができます。なお、2007年(平成19年)の改正医療法施行に伴い、医療法人には変化がありました。

社団医療法人

社団医療法人は、病院を開設する目的で集まった人々によって運営される医療法人を指します。

集まった人を「社員」、集まった人々をまとめて「社団」と呼びます。一般の企業における社員(従業員)とは意味が異なるので注意が必要です。

医療法改正により、2007年以降、すべての社団医療法人で出資持分は認められなくなりました。そのため、医療法人を解散させた場合、医療法人の財産は、出資者に返還されることはなく、定款で定められた他の医療法人や公益社団法人・財団等に帰属するか、国庫に帰属します。

出資持分の有無で解散時の払い戻しの請求の違いが出てきます。

出資持分の有無に関する内容は以下の記事で詳細に解説しています。併せてご覧ください。

【関連記事】クリニック業界のM&Aや事業承継の現状と動向|事例も紹介

財団医療法人

財団医療法人は、無償で寄付された財産によって運営される医療法人を指します。社団医療法人と異なり社員が存在せず(※)、代わりに評議員が置かれます。評議員は、一般財団法人、学校法人、社会福祉法人などにおいて法人の業務を公正に行うための構成員です。

また、社団医療法人と財団医療法人の大きな違いとして、「設立の基盤」が挙げられます。

- 社団医療法人…人の集まりを基盤とする

- 財団医療法人…財産を基盤とする

※役員は存在します。役員は理事長、理事、監事が該当します。

医療法人と事業法人との違い

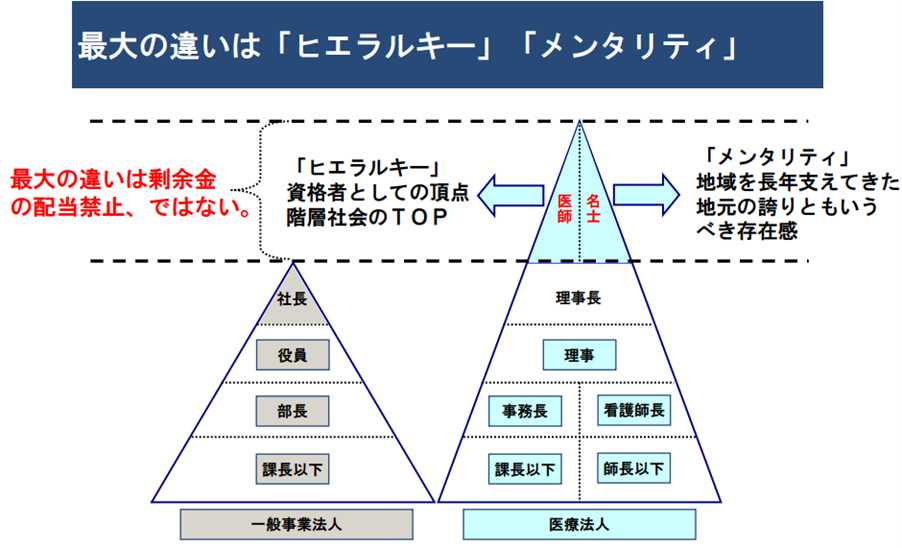

公正取引委員会が提供する資料によると、医療法人と事業法人との違いは「ヒエラルキー」「メンタリティ」です。

【出典】公正取引委員会「医療法人(病院)のM&Aの実態 医療法人と事業法人との違い」

事業法人はTOP(頂点)に社長や会長がくる形となりますが、医療法人は名士や医師がTOPにきています。名士や医師は資格者としての頂点であるという位置づけに加え、「地域を長年支えてきた地元の誇りともいうべき存在感」=メンタリティを持っています。

なお、医療法人の理事や理事長は、名士や医師の下にくるような階層となっています。

病院とクリニック(診療所)との違い

医療法第1条の5によると、病院は医師または歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものと定められています。一方、クリニック(診療所)とは、病床を有さないもの、または19床以下の医療施設が該当します。

医療法人業界の現状や動向

医療法人業界は超高齢化社会の進展とともにますます重要な役割を果たしています。一方で、医療法人を含む医療業は後継者不足が大きな課題となっているのが現状です。帝国データバンクの調べによると、医療業の後継者不在率は60%を超えており、ほかの業界と比較して3位の高さとなっています。

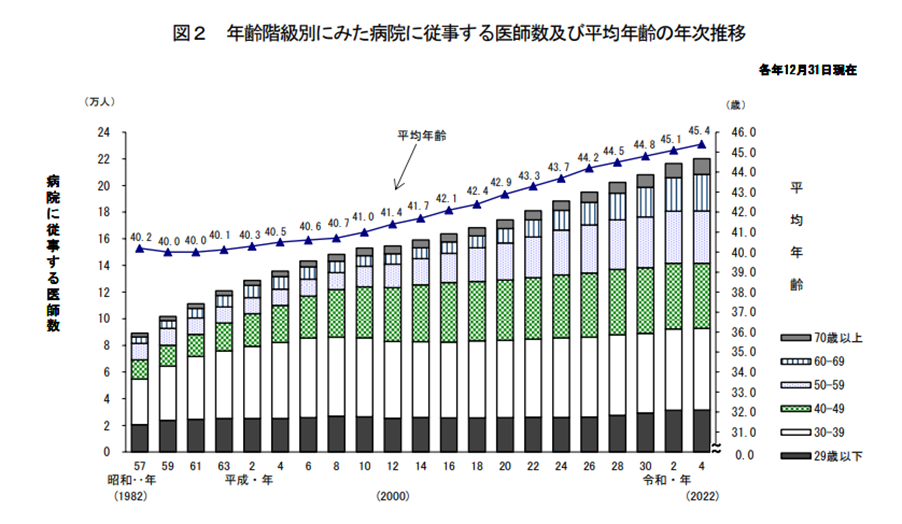

原因の1つとして、医師の平均年齢の上昇があります。

【出典】厚生労働省「年齢階級別にみた病院に従事する医師数及び平均年齢の年次推移」

【出典】厚生労働省「年齢階級別にみた病院に従事する医師数及び平均年齢の年次推移」

厚生労働省の調べによると、病院に従事する医師の数は年々増加していますが、平均年齢は1986年から上昇しています。1984年に40.0歳だった平均年齢は、2022年には45.4歳となり、5.4歳も上がっています。

医師の平均年齢が上がっていることから、院長・経営者の年齢も上昇していると推測されます。そして、医師も徐々に高齢化しているので、引き継ぎ先が少なくなっているのが現状と言えるでしょう。

この打開策として、「M&Aの実施」「新しいサービス展開や経営の効率化」が挙げられます。M&Aについては次の章で解説します。

【出典】帝国データバンク「業種中分類別 後継者不在率上位・下位 5 業種 全国「後継者不在率」動向調査(2024 年)」

医療法人業界のM&Aや事業承継について

医療法人業界は、少子高齢化などの要因で後継者不足が課題となっています。

この課題の解決策として、M&Aが推奨されています。

M&A(Mergers and Acquisitions)は、2つ以上の会社が1つになったり(合併)、ある会社が、ほかの会社を買ったりすること(買収)を指します。

企業または事業の全部や一部の移転を伴う取引で、一般的には「会社もしくは経営権の取得」を意味します。

実際、M&Aを実施する企業の多くは、会社や事業の承継を目的に行っています。

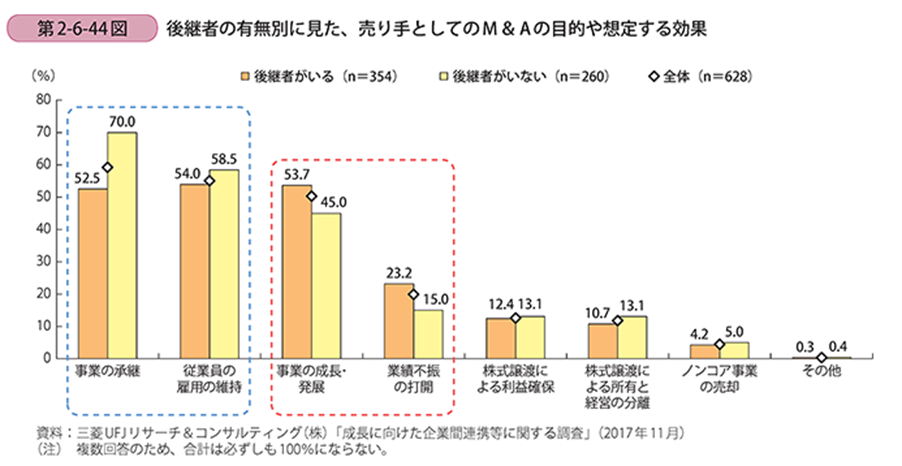

【出典】中小企業庁「後継者の有無別に見た、売り手としてのM&Aの目的や想定する効果」

中小企業庁の調べによると、後継者がいない売り手の企業では、M&Aの目的を「事業の承継」と回答する方が70.0%となり、高い数値を示しています。

M&Aの実施により、親族内承継や病院内での引き継ぎにこだわる必要がなくなるのはもちろん、閉業を避けることにもつながります。

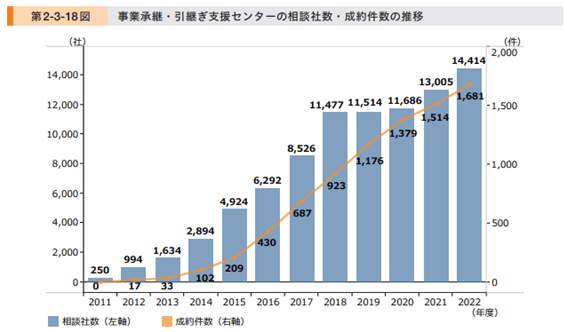

M&A・事業承継の公的な支援機関である「事業承継・引継ぎ支援センター」においても、相談件数は年々上昇しています。M&Aや事業承継を実施する際は、M&A仲介会社をはじめとしたM&Aに詳しい専門家に相談することをおすすめします。

医療法人のM&Aを成功させるための3つのポイント

医療法人のM&Aを成功させるために押さえるべきポイントは主に以下の3つです。

- M&Aのスキームを理解する

- 出資持分の有無について確認する

- M&A仲介会社に相談をする

ここでは、各ポイントについて解説します。

M&Aのスキームを理解する

M&Aのスキーム(手法)は複数あります。医療法人業界で実施されるM&A手法、そして対価の受け取り方と税務については、「出資持分」の有無で区別できます。

|

出資持分あり |

出資持分なし |

|

|

M&A手法 |

・事業譲渡 |

・社員権の譲渡 |

|

対価の受け取り方と税務 |

・出資持分譲渡対価 |

・役員退職金による対価の受け取り |

他の業界に比べて、利用できるM&A手法が限られている点が特徴です。

まず、株式交換や株式移転などの組織再編の手法がありません。また「出資持分あり」「出資持分なし」の違いでもM&Aの手法は異なります。

M&Aを検討する際は、取れる手法についてあらかじめ確認することが大切です。

出資持分の有無について確認する

出資持分の有無は必ず確認する必要があります。出資持分の有無で、譲渡のプロセスや税制が大きく異なるためです。

医療法人は、出資持分の有無により分類されます。2006年の医療法改正により、新規設立は原則として持分なし医療法人となりました(2007年3月31日までの申請は持分あり医療法人の設立も可能)。

下記のように、解散時の財産や相続税・贈与税の有無が大きく異なります。

-

出資持分あり医療法人の場合:

– 解散時に残余財産は出資者に分配される

– 出資持分は相続税・贈与税の対象となる

– 持分あり医療法人は、持分なし医療法人へ移行することは可能だが、一度移行すると元に戻すことはできない -

出資持分なし医療法人の場合:

– 解散時の残余財産は、定款で定めた他の医療法人、都道府県、市町村、その他厚生労働省令で定める者に帰属

– 出資持分がないため、相続税・贈与税の対象とならない

出資持分のある医療法人は、持分なしの医療法人に転換することで、譲渡が円滑に進むことが期待できます。

過去の制度では、厚生労働大臣の認定を受けた持分なし医療法人への移行について、税制上の優遇措置がありましたが、現在は終了しています。

M&A仲介会社に相談する

出資持分の有無や手続き、税制の内容など、M&Aには細かく、難しい点が非常に多いです。M&Aを円滑に進めるためにも、はじめからM&A仲介会社等の支援を受けることをおすすめします。

M&A仲介会社の利用は以下のメリットをもたらします。

-

譲渡先の選定、見極めを代行

-

M&Aに関するアドバイスやサポートが充実

-

譲渡側と譲受側の円滑なコミュニケーションへの期待

これらのメリットについては以下の記事で解説しています。併せてご覧ください。

【関連記事】安心のM&A仲介会社選び|失敗しないためのポイント・FAとの違い

自身の医療法人や事業の価値がどのくらいか算定することも可能です。弊社CINC Capitalでは企業価値算定シミュレーションというサービスを提供しています。

算定は無料で行っているため、気になる方はぜひ以下のリンクからお問い合わせください。

【2024年】医療法人業界のM&Aの事例

ここでは、2024年に実施された医療法人業界のM&Aの事例を紹介します。

医療法人木下会「うしぶか心愛病院」がCarus Medical Groupに経営権を譲渡

医療法人木下会 「うしぶか心愛病院」が、医療機関への経営支援を行うCarus Medical Groupに経営権を譲渡しました。(2024年8月)

医療法人木下会のうしぶか心愛病院は、熊本県天草市にある精神科病院です。認知症患者の治療を中心に、1963年から長年にわたり経営をされていましたが、理事長が90歳という高齢でも後継者不在で、事業承継を迫られている状態でした。

一方、Carus Medical Groupは全国の医療法人の経営・承継支援を行う企業です。

広範な医療ネットワークを持つCarus Medical Groupは、天草市以上に過疎化が進んだ街での医療活動の経験があったということを聞いて安心をし、その後、M&Aに至りました。

【出典】株式会社Carus Holdings「医療法人木下会の事業承継」

医療法人社団「菅病院」がSAITO MEDICAL GROUPに出資持分を譲渡

医療法人社団「菅病院」が全国のクリニック、病院の運営を行う一般財団法人「SAITO MEDICAL GROUP」に出資持分を譲渡しました。(2024年8月)

医療法人社団菅病院は岡山県井原市にある病院で、1970年の創業以来、透析治療や救急医療の受け入れや診療を続けてきました。

一度前院長から承継をしており、承継したばかりという状況ではあるものの、人材確保の難しさが課題となり、M&Aを検討していました。

一方、SAITO MEDICAL GROUPは「医療を起点とした新たな社会モデルの構築」というビジョンを掲げ、これまで多くの地域貢献と事業承継を行ってきました。

菅病院の「地域医療の継続・発展を優先したい」という想い、そしてSAITO MEDICAL GROUPのビジョンがマッチし、M&Aに至りました。

【出典】PR TIMES「【M&Aご成約】岡山県井原市の医療法人がM&Aを選択、地域医療を守り続けるための決断を支援」

【2023年以前】医療法人業界のM&Aの事例

ここでは、2023年以前に実施された医療法人業界のM&Aの事例を紹介します。

株式会社アロマヒーリングが医療法人「田本会」に株式を譲渡

株式会社アロマヒーリングが医療法人「田本会」に株式を譲渡しました。(2023年8月)

アロマヒーリングは関東近郊エリアを中心にエステティックサロンの運営を行っている会社です。人気プラン「インディバ(高周波の温熱マシン)」を提供し、多くの顧客を抱えています。しかし、新型コロナウイルス流行により売上が激減したことをきっかけに、M&Aを始めることを決意しました。

一方で医療法人田本会は、鳥取県米子市で内科・小児科医院運営などを行っています。診療中に患者さんの悩みを聞く中で、少しずつ美容医療を導入していました。のちに医院とエステティックサロンの2社の強みを活かし合う事業の展開に興味を持ち、M&A仲介会社を通して、M&Aに至りました。

【出典】PR TIMES「【M&Aご成約】美容エステサロンと医療法人がダッグを組む!新たな事業展開を見据えた成長戦略M&A」

一樹会が健祥会グループ「青嵐会」に介護老人保健施設を事業譲渡

医療法人「一樹会」が健祥会グループの社会医療法人「青嵐会」に介護老人保健施設サンライズを事業譲渡しました。(2018年10月)

一樹会は、クリニックや共同生活介護施設(グループホーム)を展開する医療法人です。譲渡に至ったサンライズは、介護職員不足や建物の老朽化といった問題を抱えていました。

一方で健祥会グループの青嵐会は、秋田県にある本荘第一病院を経営する社会医療法人です。「地域と手をつなぐ医療」をビジョンに、地域医療に貢献しています。

青嵐会の自社の人脈を活かすことで、サンライズの施設の再生を実現できるという点が一樹会に響き、その後M&Aに至りました。

【出典】健祥会「新たな気持ちでスタートを!介護老人保健施設「センターヴィレッジ」脇町にオープン」

JA埼玉県厚生連は、社会医療法人北斗の支援で新設された医療法人に譲渡

JA埼玉県厚生連は、社会医療法人北斗の支援で新設された医療法人に、熊谷総合病院を譲渡しました。(2016年5月)

JA埼玉県厚生連は、埼玉県厚生農業協同組合連合会の略称であり、埼玉の自治や農業に貢献していました。しかし、経営がうまくいかずに、2016年には東京地裁から破産手続きの開始決定を受けました。

譲渡に至った熊谷総合病院は埼玉県にある総合病院です。JA埼玉厚生連の破産手続きをきっかけに、経営元の変更を余儀なくされ、北海道帯広市にある社会医療法人北斗が経営を支援することになりました。

その後、北斗により埼玉県に新設された「医療法人 熊谷総合病院」に譲渡されました。新設後も熊谷総合病院の名を残したまま承継された事例です。

【出典】医療法人熊谷総合病院「院外報1号(2018年4月発行)熊谷総合病院は、大きく変わります。」

まとめ|M&Aが医療法人の後継者不在の問題を解決に導く

M&Aは医療法人における後継者不在や経営難の問題を解決する手法として有効です。本記事で紹介した事例を見ても、多くの医療法人がM&Aを通じて円滑な事業承継を実現していることがわかるでしょう。

実際にM&Aを実施する際は以下のポイントを意識することが大切です。

- M&Aのスキームを理解する

- 出資持分の有無について確認する

- M&A仲介会社に相談をする

CINC CapitalはM&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。

業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。