CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

事業承継

- 最終更新日2025.07.08

事業承継の課題とは?現状や解決策、事業承継が進まない理由を解説

近年、多くの中小企業の経営者が高齢化により、経営者の業務の引退を控えています。中には会社の引継ぎのため、事業承継を検討している方も大変多いです。

しかし、事業承継は課題が多く、引継ぎを実行するための大きな壁となっています。そこで本記事では、事業承継の現状や主な課題、具体的な解決策について詳しく解説します。

目次

日本の事業承継の現状と動向

事業承継とは、企業の経営権や資産を次世代へ引き継ぐプロセスです。税制や人材育成など様々な課題を解決しながら、企業の持続的発展を目指すために行います。

経営者は自身の判断で、さまざまな選択をとることが可能です。事業承継をせずに、廃業※することもできます。なお、国内の廃業は近年増加しています。

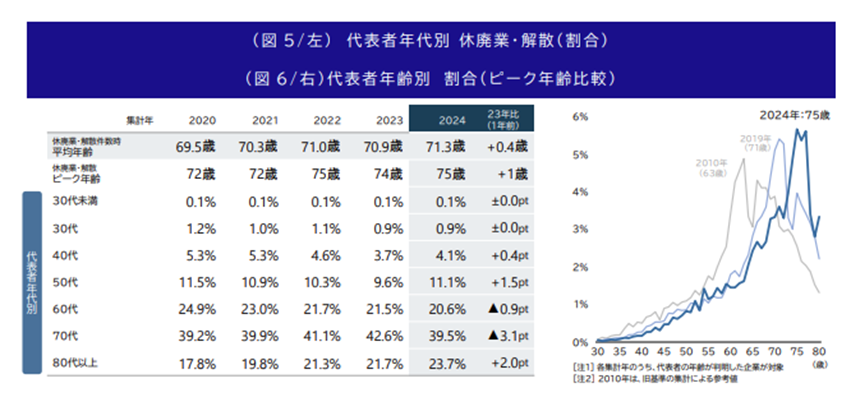

【引用】帝国データバンク「全国企業「休廃業・解散」動向調査(2024 年)」

帝国データバンクの調べによると、統計開始した2016年から2022年までは休廃業・解散は減少しています。しかし、2023年から上昇し、2024年は過去最高の6万9,019件となりました。

特に2024年は物価高騰や人件費の上昇などが要因で、経営に大きな影響が出ました。これらの要因が廃業につながっている可能性もあります。

厚生労働省は26日、2024年の賃金構造基本統計調査の速報値を公表した。一般労働者の平均賃金は月33万200円と比較可能な1976年以降で最高となった。伸び率は3.7%と、91年以来33年ぶりの大きさだった。

【引用】日本経済新聞「2024年平均賃金、月33万200円 伸び率33年ぶり大きさ」

そして、企業を経営している経営者はこれらの課題と併せて、「高齢化問題」に直面しています。

【引用】帝国データバンク「全国企業「休廃業・解散」動向調査(2024 年)」

帝国データバンクの調べによると、経営者のピーク年齢は統計を開始した2020年から毎年上昇しており、2024年は75歳と、過去最高の年齢となりました。年齢から引退を考える経営者も多いです。その際に「廃業を選ぶか」「事業承継を選ぶか」という選択肢を迫られます。

事業承継はメリットが多いため、廃業を選ばずに事業承継を選択することをおすすめします。

事業承継については以下の記事で解説しています。メリットが気になる方は併せてご覧ください。

【関連記事】事業承継とは?M&Aの違いや種類、メリットデメリットをわかりやすく解説

※廃業…事業者が自らの意思で事業活動を永続的に停止し、法的・経済的に事業を終了させることです。

事業承継の課題と解決策

多くの中小企業が抱える事業承継の課題として、以下のようなものが挙げられます。

- 後継者が不足している

- 後継者の育成ができていない

- 従業員と雇用について理解が必要である

- 税金の負担が大きいケースがある

ここでは事業承継の課題の詳細と、課題の解決策についてお伝えします。

後継者が不足している

少子高齢化の影響で、後継者となる若い世代が減少しています。

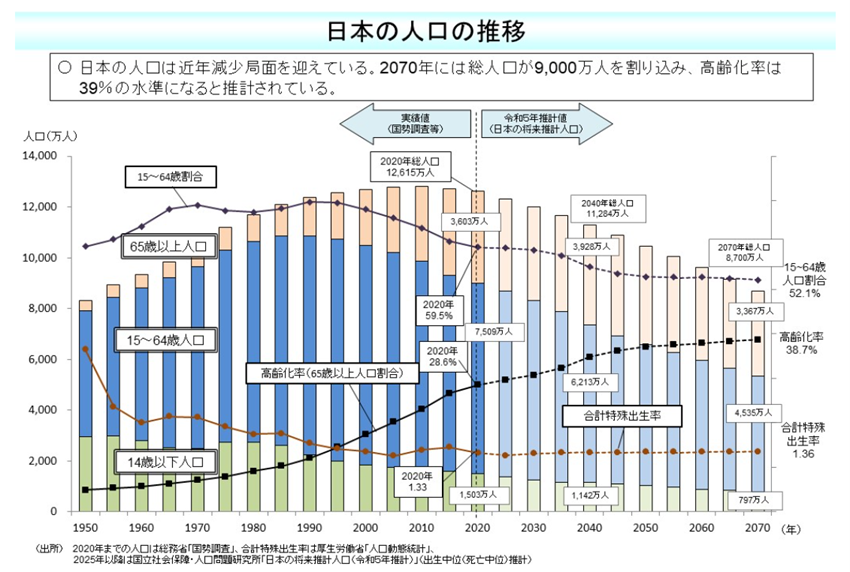

【引用】厚生労働省「我が国の人口について 日本の人口の推移」

厚生労働省の発表によると、若年層にあたる15~64歳の人口割合は、1990年から減少傾向にあり、2070年には過去最低の52.1%になると推測されています。

労働人口の大半を占める「15~64歳の人口割合」の減少は、当然引継ぎ先の若年層の減少となるため、後継者不足がより悪化する結果になります。

将来を見越して事業承継を円滑に行うためにも、後継者を早期に見つけ、育成する計画を行うことが大切です。

後継者の育成ができていない

経営者が引退のタイミングを迎えた時に、後継者の育成ができていない、または間に合っていないことがあり、望んでいたタイミングで事業承継ができないケースがあります。また急に事業承継が必要になった時にも後継者候補への教育が一切できておらず、経営が危ぶまれることもあります。

経営を始めたタイミングで10年以上の長期目標を設定し、引き継ぐ前提で経営を行うことをおすすめします。また、引継ぎ候補の後継者には、実際に知識や実務を学ばせることが大切です。教育のためにセミナーに通わせることもぜひ検討しましょう。

従業員と雇用について理解が必要である

従業員を無視して、事業承継をすることは非常に困難です。従業員の中には、以下のような不安を抱える方も多いです。

- 今まで通りの働き方ができなくなるのではないか

- 新しい経営者とうまくやっていけるのか

- 雇用条件が変わるのではない など

また、事業承継の内容によっては雇用を外されることも考えられるため、従業員に対して、十分な説明が必要と言えます。

後継者や経営者は従業員とコミュニケーションをとって信頼関係を構築しましょう。事業承継が行われた際は、従業員が納得できる説明の時間をとることをおすすめします。

税金の負担が大きいケースがある

事業承継の内容によって、税金の負担が大きくなることがあります。事業承継時には相続税や贈与税が発生するため、事業を引き継ぐ際の経済的な負担が重くなりがちです。税金の負担を軽減する方法を模索することが大切です。

ちなみに税制優遇措置の手段として、国税庁による「事業承継税制」の活用はおすすめです。

【参考】事業承継税制特集

税制優遇措置に詳しい専門家に相談しながら、税金対策を行いましょう。

事業承継を成功させるためのポイント

ここでは、事業承継を成功させるためのポイントについて解説します。各ポイントを理解し、今後の事業承継に役立てましょう。

事業承継計画を早めに策定する

事業承継は単なる経営権の移転ではなく、経営理念や企業文化、取引先関係、従業員の信頼など「見えない資産」の引継ぎも含む複雑なプロセスであるため、十分な準備期間を確保することが理想的です。

早期計画策定のメリットは主に2つあります。1つ目は後継者育成の時間確保です。経営者としての資質や判断力は短期間では身につかないため、実務経験を積みながら段階的に権限委譲する時間が必要です。2つ目は財務面の準備です。税務対策や資金調達を計画的に進めることができます。

計画では「いつ」「誰に」「どのように」引き継ぐかを明確にし、専門家の助言を得ながら着実に実行していくことが大切です。

M&Aを活用する

M&Aとは、2つ以上の会社が1つになったり、ある会社が他の会社を買収したりすることを指します。企業または事業の全部や一部の移転を伴う取引で、一般的には「会社もしくは経営権の取得」を意味します。

事業承継の多くが、このM&Aを活用して行われており、M&Aの理解は非常に大切です。M&Aの手法によっても特徴や得られるメリットが異なります。M&Aの手法について理解し、自社に合ったものを選ぶことをおすすめします。

M&A仲介会社に相談する

M&A仲介会社に相談することで、効率的な事業承継が実現できます。買い手と売り手の仲介をする専門家として、M&A仲介会社があります。

M&A仲介会社はM&Aや事業承継に詳しいのはもちろん、買い手とのコミュニケーションを代わりにとったり、煩雑な財務状況について調査したりします。

M&A仲介会社を活用するメリットは以下の記事で解説しています。

【関連記事】M&A仲介とは?FAとの違いやメリット、会社選びのポイントを解説

事業承継は大変複雑なうえ、必要な手続きが多いです。自社のみで行おうとすると膨大な労力と専門知識が必要となるため、M&A仲介会社を活用することをおすすめします。

M&Aマッチング支援サイトを活用する

M&Aマッチング支援サイトを活用することで効率的な企業マッチングが可能です。

M&Aマッチング支援サイトは、M&Aや事業承継を希望する売り手や買い手の企業が、会社や事業を売買するために登録するサイトです。M&Aマッチング支援サイトを活用することで、直接自分で買い手先を探すことなく、サイトに登録している会社の中から選ぶことができます。

サイトによっては条件検索ができるものもあるので、より効率的に譲渡先を見つけることが可能です。M&Aマッチング支援サイトの例として、BATONZをご紹介します。

【引用】BATONZ

BATONZは、日本最大級のM&A・事業承継支援プラットフォームとして認知されており、売り手は1万件以上の買い手の中から、自社と相性の良い会社を選ぶことが可能です。

会員登録は無料です。まずは公式サイトをご覧ください。

【参考】BATONZ

社内の課題を解決し、万全の準備をする

事業承継の前に社内の課題を解決しておくことが大切です。未解決のまま事業を引き継ぐと、後継者が課題に直面し、円滑な経営が困難になります。また、承継後もその課題をめぐってトラブルに発展するケースも少なくありません。

社内の課題を事前に解決し、事業承継を円滑に進める準備を整えておきましょう。

まとめ|課題を把握し、M&A仲介会社の支援を貰いながら、円滑な事業承継を実現しよう

事業承継は会社引継ぎの手段として多くの企業が注目を集めていますが、課題も大変多いです。本日お伝えした事業承継の課題に対する解決策を再度簡潔にまとめます。

|

事業承継の課題 |

解決策 |

|

後継者が不足している |

後継者を早期に見つけて、育成 |

|

後継者の育成ができていない |

長期目標を設定し、後継者候補に対して、早期に教育を行う |

|

従業員と雇用について理解が必要である |

従業員とのコミュニケーション承継後に従業員に十分な周知と説明 |

|

税金の負担が大きいケースがある |

税金の負担を軽減する方法を模索 |

課題の洗い出しを行い、事業承継の前に課題解決に向けた行動をとることを推奨します。また、事業承継を実際に行う際は、M&A仲介会社の支援を受けましょう。

CINC CapitalはM&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。