CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

業種

- 最終更新日2025.06.26

運送会社のM&A最新事例やメリットについて解説【2025年予測も】

運送業界は、少子高齢化や人材不足といった課題に直面しており、M&Aはこれらの問題を解決する手段として注目されています。

業界全体の競争が激化しており、事業拡大やシナジー効果を求める企業も増えています。

本記事では、運送会社の動向やM&A事例に加え、M&Aを実施するメリットを解説します。

目次

運送会社の現状や動向

国内の運送会社・運送業は大きな変化を迎えています。

ここでは、運送・物流業界の現状と、労働側の現状を解説します。

運送会社と労働側の現状

【出典】国土交通省「全国貨物全流動調査 貨物1件あたりの貨物量の推移 物流件数の推移」

【出典】国土交通省「全国貨物全流動調査 貨物1件あたりの貨物量の推移 物流件数の推移」

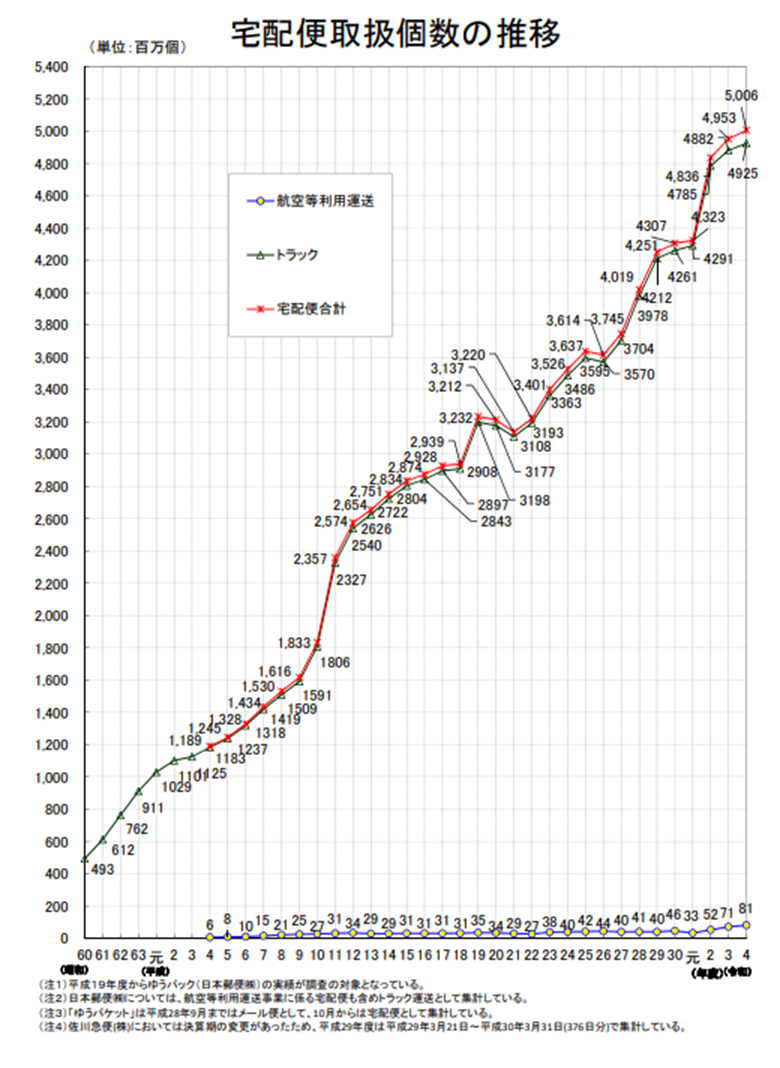

国土交通省の調べによると、1990年の統計開始以降、貨物1件あたりの貨物量は減少しています。一方で物流件数は上昇しており、2021年は統計開始以降、25,080件と過去最高の件数となりました。1回に運ぶ量は減っているものの、運ぶ量全体で見ると増えているため、貨物の小口化・多頻度化が進んでいることがわかります。物流件数が増え続けていることにより、人件費を削減しようにもしづらい状況が起こっています。 【出典】国土交通省「令和5年度宅配便等取扱実績関係資料 宅配便取扱個数の推移」

【出典】国土交通省「令和5年度宅配便等取扱実績関係資料 宅配便取扱個数の推移」

物流件数の増加は宅配便でも同じことが言えます。

国土交通省の調べによると、宅配便取扱個数は統計を開始した1985年から右肩上がりに上昇しており、2022年には取扱個数は50億件超えと統計開始以降、過去最高の件数となりました。

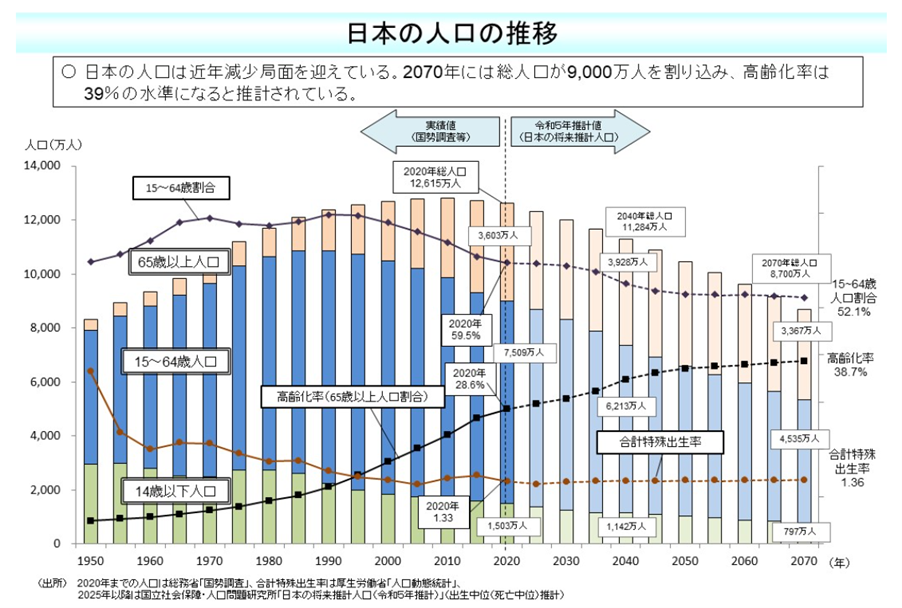

【出典】厚生労働省「我が国の人口について 日本の人口の推移」

【出典】厚生労働省「我が国の人口について 日本の人口の推移」

一方、労働側の視点で見ると日本の少子高齢化が進んでおり、労働人口を含む若年層は今後も減少する見込みです。厚生労働省の調べによると、2070年の15~64歳の人口割合は52.1%になると予測されています。

「物流件数は増加するが、働き手は減る」状況となるため、業務効率化やDX※化、機械化を実施することがどの運送会社にも求められそうです。

なお、業務効率化に向けた動きは各運送会社だけでなく、国全体でも動いています。

2023年3月に政府が実施した「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」では物流効率化のための議論が行われ、同年6月には施策として、5つの項目を設けることを約束しました。

- 物流DX化の推進

- 物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援

- 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現

- 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上

- ダブル連結トラックの導入促進

これらの施策の実行は2025年以降を予定しています。詳細は国土交通省が提供する以下の資料をご覧ください。

【参考】物流の2024年問題について

※DX…デジタルトランスフォーメーションの略称です。企業がAI、IoT、ビッグデータなどのデジタル技術を用いて、業務フローの改善や新たなビジネスモデルの創出を行います。また、過去の技術や仕組みからの脱却や企業風土の変革を実現させることを意味します。

さらに日本政府は2024年に「改善基準告示」の改正を行いました。この改正で変更があった点は以下の通りです。

|

以前 |

2024年4月以降 |

|

|

1年の拘束時間 |

3,516時間 |

3,300時間(最大3,400時間) |

|

1か月の拘束時間 |

293時間 |

284時間(最大310時間) |

|

1日の休息期間 |

継続8時間 |

継続11時間を基本とし、継続9時間 |

上記表の通り、「1年の拘束時間」「1か月の拘束時間」「1日の休息時間」に変化がありました。労働側にとっては体への負担が減る良い変更内容となっています。

2025年 運送会社に求められるものとは?

日本政府による「物流革新に向けた政策パッケージ」「改善基準告示の改正」により、運送会社に勤める労働者の労働環境は以前と比べて改善されてきています。

特に労働時間の短縮は体への負担が減り、働く側にとっては嬉しいことです。一方経営側としては、労働時間・労働人口が減っており、運送会社の現場は人手不足が課題となっています。

そこで2025年以降では「さらなる業務効率化」が求められます。労働時間の短縮や労働人口の減少に備えるために、現場の業務効率化が経営者の課題となります。

運送会社のM&Aの必要性

前段で触れた課題に対応するため、運送会社においてM&Aの必要性が高まっています。M&Aは「Mergers and Acquisitions」の略称で、合併と買収を指します。企業または事業の全部や一部の移転を伴う取引で、会社もしくは経営権の取得を意味します。

M&Aの実施により、他社から人材を確保したり、他社が使用する物流網や専用機器の利用したりすることができるようになります。これにより、運送会社が抱える課題「業務効率化」「人材・労働時間の確保」が解決する可能性があります。

【売り手】運送会社を譲渡するメリット

ここでは、運送会社を譲渡・売却するメリットについて解説します。

譲渡するメリットは主に以下の通りです。

- 後継者問題の解決

- 譲渡益の獲得

- 従業員の雇用維持

後継者問題の解決

M&Aの実施により、後継者不在の問題を解決することができます。親族内での承継が難しい場合は、M&Aを実施して、第三者に会社や事業を譲渡することをおすすめします。

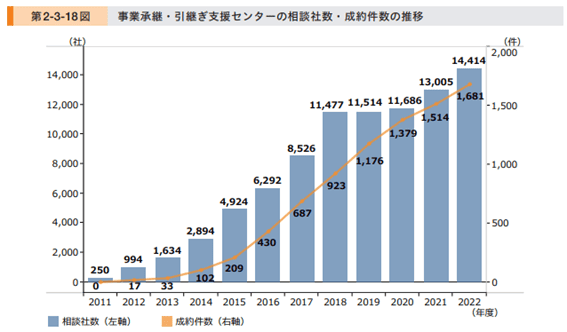

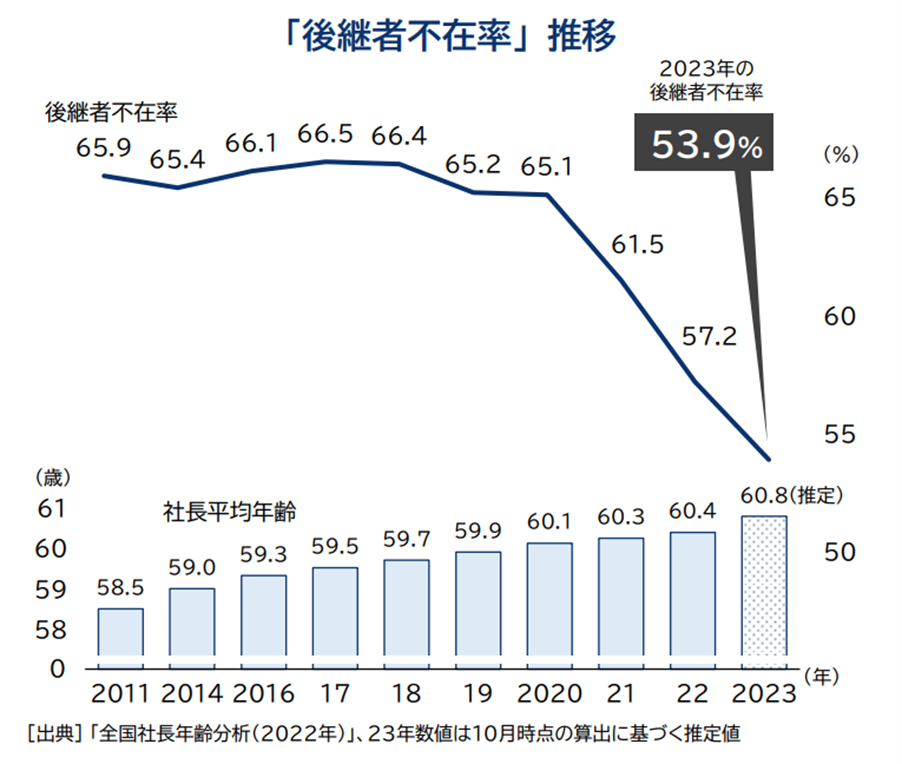

【出典】帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査(2023年)」

【出典】帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査(2023年)」

帝国データバンクの調べによると、全国的に経営者や社長の平均年齢は毎年上昇しており、2023年の平均年齢は推定60.8歳と、過去最高でした。このことから、承継や引き継ぎを考える経営者も多いことが予測できます。

また、上記のグラフでは後継者不在率についても読み取ることができます。後継者不在率は近年減少しており、2023年は53.9%と、過去最低となりました。減少する要因の一例として、M&Aを実施する企業が増えている点が挙げられます。

上記のグラフは「事業承継・引継ぎ支援センター」の相談者数・成約件数の推移を示したものです。データでは、年々相談件数が上昇していることが読み取れます。2022年は過去最高の14,414件の相談件数となりました。

親族や社内に後継者がおらず事業の継続に課題があるという企業は、他社に譲渡することもぜひ考えてみましょう。

譲渡益の獲得

会社や事業を売却することで、譲渡益を得られる可能性があります。譲渡益は以下のように計算されます。

売却益 = 売却価格 – (資産の簿価 + 売却に関わる費用)

株式譲渡を実施した場合は株主が、事業譲渡を実施した場合は企業※が売却益を得ることになります。株主には現金ではなく、株式が提供されます。

※事業譲渡にあたり、企業や法人が売却益を得た場合は課税が生じます。原則として法人は法人税の課税対象となり、売却益の約30%(法人税、法人住民税、法人事業税の合計)課税されます。

弊社CINC Capitalでは自社の価値を判断できる「企業価値算定シミュレーション」というサービスを提供しています。

自社の価値が知りたいという方は以下のリンクからお問い合せください。算定は無料です。

従業員の雇用維持

引退を考えていても、「従業員の雇用は守りたい」と考えている経営者は多いでしょう。M&Aによって他の企業に売却することで、事業が存続し、譲渡元の従業員の雇用が維持される可能性があります。廃業による従業員の雇用への影響が懸念になっている場合は、M&Aの検討を進めてみましょう。

【買い手】運送会社を買収するメリット

ここでは、運送会社を譲受・買収するメリットについて解説します。譲受するメリットは以下の通りです。

- シナジー効果の発揮

- 新規参入リスクの低減

シナジー効果の発揮

運送事業を行っている会社が同業他社を買収すれば、シナジー効果※が発揮され、売上の向上や業務効率化など、多くの利益がもたらされます。

例えば、以下のような会社を買収できれば、よりシナジー効果が期待できます。

- 自社にない強みを持っている

- 独自の流通網を持っている

- 専用機器やノウハウを保有している

「会社を大きくしたい」というざっくりした希望ではなく、「シナジー効果が発揮されるにはどこを買収したらいいか」という目線で売り手企業を選定することが大切です。

※シナジー効果…複数の要素が相互に作用することで、個々の要素の総和以上の成果や価値を生み出す現象を指します。

新規参入リスクの低減

会社内で新規事業を行ったり、新しい地域で事業を展開したりする場合は、多大な労力と経営面でのリスクが伴います。

そこで、すでに成功・安定経営をしている会社や事業を買収することで、失敗のリスクを抑えながら、買収後に安定した収益や事業展開が可能になるでしょう。

【運送会社は特に注意】デューデリジェンスの理解

運送業界はデューデリジェンスというステップでの確認事項が非常に多いです。

デューデリジェンス(Due Diligence)とは、M&Aの取引の中で買収や合併の対象企業に対して実施される詳細な調査のことを指します。

以下の表は、デューデリジェンスでの確認が必要な点をまとめたものです。

デューデリジェンス確認項目

|

確認項目 |

|

|

車両の評価方法と残存価値 |

・車両台帳・保有車両リスト |

|

運行管理体制の確認 |

・運行管理者の体制 |

|

事故履歴とリスク管理体制 |

・事故データ |

|

燃料費の管理方法 |

・コスト分析 |

|

ドライバーの労務管理状況 |

・労務管理体制 |

|

コンプライアンス関連 |

・運転時間管理の正確性 |

|

収益性影響要因 |

・車両更新の必要性と費用 |

|

事業継続性の観点 |

・ドライバーの年齢構成 |

各項目を綿密に確認することで、M&A後の円滑な事業運営とリスク管理が可能となります。

【2024年】運送会社のM&Aの事例

ここでは2024年に実施された運送業界のM&A事例を紹介します。各事例を参考に、今後のM&A実施に役立てましょう。

AZ-COM丸和HDがルーフィを子会社化

AZ-COM丸和ホールディングス株式会社は株式会社ルーフィの株式を取得し、子会社化しました。(2024年11月)

ルーフィは軽貨物事業を中心に安定した経営をする運送会社です。冷蔵冷凍車の配送ネットワークや自社で構築した配車マッチングシステムを強みとしています。

一方でAZ-COM丸和ホールディングスは、物流センター業務をメインとし、その中でも小売業を中心としたEC物流や低温食品、医薬、医療物流に特化し、事業展開をしています。

AZ-COM丸和ホールディングスとルーフィは「営業体制強化」「物流サービス品質の向上」など、シナジー効果が期待できることなどを踏まえてM&Aが行われました。

【出典】AZ-COM丸和ホールディングス株式会社「株式会社ルーフィの株式取得による子会社化のお知らせ」

ロジストラスト・パートナーズがデイリートランスを子会社化

ロジストラスト・パートナーズ株式会社がデイリートランス株式会社の株式を取得し、子会社化しました。(2024年11月)

デイリートランスは、国分グループ企業のヤシマ株式会社の物流子会社です。大阪府を拠点とし、地域の輸送に貢献しています。

一方でロジストラスト・パートナーズは、300年の歴史がある老舗食品・酒類の総合卸売業の物流事業です。

関西エリアにおける低温物流機能の強化を図るにあたり、大阪府を中心に運送業務をしているデイリートランスが魅力的に映り、M&Aが行われました。

【出典】ロジストラスト・パートナーズ株式会社「ロジストラスト・パートナーズ(株)、デイリートランス(株)を子会社化」

【2023年以前】運送会社のM&Aの事例

ここでは、2023年以前に行われた代表的な運送会社のM&A事例について解説します。

八潮ホールディングスが渡辺運輸倉庫を子会社化

八潮ホールディングス(八潮運輸)は渡辺運輸倉庫株式会社の株式を取得し、子会社化しました。(2023年7月)

渡辺運輸倉庫は広島県広島市を拠点とし、物流事業・派遣事業を展開しています。「安全で高品質なサービスご提供」をモットーに地域に貢献しています。

一方で八潮ホールディングスは、「創業100年・年商100億円」を目指す物流会社です。M&Aも積極的に行っています。

渡辺運輸倉庫は経営内容は安定していたものの、社長の後継者不在となっていたため、M&Aを必要としていました。

八潮ホールディングスは渡辺運輸倉庫のしっかりとしたビジネスモデルが魅力的に映り、その後M&Aが実施されました。

【出典】八潮運輸株式会社「渡辺運輸倉庫株式会社の株式取得に関するお知らせ」

富士運輸が日向商運と北陸トランスポートを子会社化

富士運輸株式会社は、日向商運株式会社と北陸トランスポート株式会社の株式を取得し、子会社化しました。(2021年6月、7月)

日向商運は宮崎県日向市を拠点とし、原乳、タイヤ、 肥料、 雑貨、医薬品などの中長距離配送を行っています。また、北陸トランスポート株式会社は富山県を拠点とし、精密機械や医薬品の中長距離配送を行っている会社です。

一方で買収を行った富士運輸は、全国に拠点を置くフジグループの会社で、コスト削減や業務効率化を図り、安定した経営を実現しています。

後継者不在である日向商運と北陸トランスポートは、積極的にM&Aを行う富士運輸との交渉の末、M&Aが実施されました。

このM&Aをきっかけに富士運輸はさらに拠点が増えました。

運送会社がM&Aを行う際の注意点

ここでは、運送会社がM&Aを行う際の注意点について解説します。M&Aを円滑に行うためにも注意点を理解することが大切です。

運送業許可の引き継ぎに国土交通省による認可が必要

運送会社を売却するうえで「貨物自動車運送事業法」の規定が関わってきます。貨物自動車運送事業法の第30条には次のような記載があります。

一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

【引用】貨物自動車運送事業法 第三十条

そのため、譲渡の認可を申請する際には「事業の譲渡譲受認可申請書」を提出しなければなりません。

申請書に記載する内容は以下の通りです。

- 譲渡人および譲受人の氏名あるいは名称と住所(法人は代表者氏名)

- 事業譲渡の予定日

- 事業譲渡の価格

- 事業譲渡が必要な理由

また、申請書提出にあたり、以下の添付が必要です。事業譲渡により運送事業を売却する際は、法律に基づいた許可取得の手続きが要り、自動的に引き継がれません。

-

事業譲渡契約書の写し

-

事業譲渡価格の明細書

-

定款や貸借対照表・資産目録など資料

車両名義変更手続きが必要

他社へ譲渡を行う際に、車両の名義について変更が必要です。

まずは自動車登録番号の変更が必要になります。

- 所有者変更登録申請

- 使用者変更登録申請

- ナンバープレート変更(必要な場合のみ)

続いて、 許可・認可の手続きを行います。

必要な手続きは以下のとおりです。

- 緑ナンバー(営業用トラック)の継続使用手続き

- 運送事業許可の変更届出

- 車庫証明の変更手続き

これらの手続きの申請の際に、必要書類が複数あります。

|

自動車関連 |

会社関連 |

|

|

必要な書類 |

自動車検査証 |

商業登記簿謄本 |

必要書類を揃えて、以下の流れで手続きを進めていきます。

- 車庫証明の取得

- 運輸支局への申請

- 必要に応じてナンバープレートの交換

- 自動車検査証の書き換え

手続き中は業務ができないケースが多いです。事前準備とスケジューリングを徹底することを推奨します。

車両の変更に伴い、保険の変更・承継も必要です。

保険は4つに分類することができ、保険の内容で手続き内容や項目が異なります。

|

各保険の必要な手続き及び項目 |

|

|

自賠責保険(自動車保険) |

・名義変更手続き |

|

任意保険(自動車保険) |

・契約の見直し |

|

第三者賠償責任保険 |

・保険契約の移転手続き |

|

運送業者貨物賠償責任保険 |

・運送保険の承継 |

※フリート契約…企業が所有する複数の自動車をまとめて契約する自動車保険のことを指します。

労務管理の徹底

M&Aを検討するにあたり、事前に自社の労務管理に問題がないか確認するようにしましょう。

従業員の残業を管理できていないなどの問題があった場合、譲渡のタイミングで従業員から未払賃金を請求される可能性があります。また、M&Aを行った後に未払い賃金がわかるケースもあるので、注意が必要です。

円滑な譲渡のためにも、労務管理は徹底しましょう。

まとめ|M&Aが解決につながる。運送会社は労働環境の見直しの一方で人手不足は加速

近年、運送会社や物流会社は日本政府の動きもあり、労働環境が改善傾向にあります。一方で、少子高齢化などが原因で、人手不足の問題に直面しているのも事実です。

M&Aを活用することで、人手不足の解決が見込まれるほか、以下のメリットがもたらされます。

-

後継者問題の解決

-

譲渡益の獲得

-

従業員の雇用維持

なお、M&Aを実施する際はM&A仲介会社等の支援を受けることを推奨します。

弊社はM&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。

業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。