CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

業種

- 最終更新日2025.06.26

建設業界のM&A・事業承継の最新の動向と事例について解説

近年、急速な技術革新や働き方改革などにより、建設業界は大きな変革期に突入しています。一方で、建設業界は少子高齢化や後継者不足といった課題も抱えており、事業の存続と成長のためにM&Aが効果的な手段となっています。

本記事では、建設業界における最新の動向やM&Aの事例を解説します。また、M&Aの必要性やメリットについて併せてお伝えします。

目次

建設業とは?種類や仕組み

土木工事や建築工事など、建設工事の完成を請け負う事業のことです。地域や国の経済発展に重要な役割を果たし、公共施設や住環境の整備を通じて人々の生活品質を向上させます。

建設業法により規定される建設業は、全部で29種類に分類されます。29種類の工事は、一式工事と専門工事の大きく2つです。

|

一式工事 |

専門工事 |

|

|

工事の種類 |

土木一式工事 建築一式工事 |

大工工事 |

29種類に分類される建設業の工事は、以下のような形で社会貢献しています。

- 社会インフラの整備(道路、橋梁、上下水道など)

- 住宅やオフィスビルなどの建築物の建設

- 災害復旧・防災対策への貢献

- 地域経済への影響が大きい(雇用創出など)

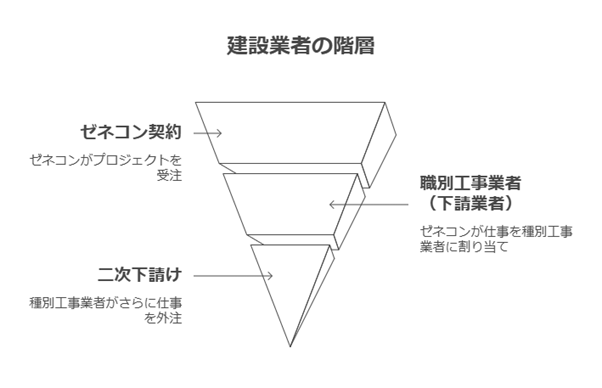

働く立場である建設業者については大きく3つに分類できます。

- ゼネコン:設計から施工まで一貫して行う業者

- 職別工事業:建築工事や土木工事に関して一部分のみ工事を行う業者。内装工事や大工工事など

- 二次下請け業者:工事の一部を下請業者の下請業者に請け負わせること。孫請け業者とも呼ばれます

また、発注者から直接請け負い総合的に行う業者のことを総合建設業と言います。ゼネコンとの違いは「発注者から直接請け負っているか」という点です。

建設業界の現状や動向

建設業界では高齢化が深刻な問題となっています。

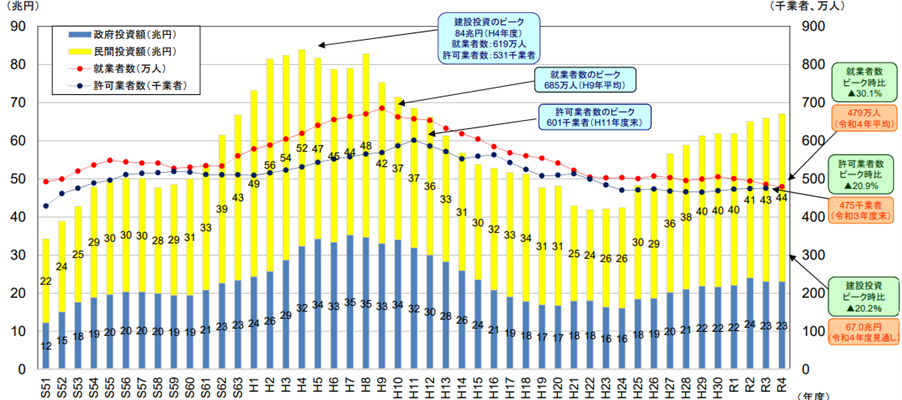

【引用】国土交通省「建設投資、許可業者数及び就業者数の推移」

【引用】国土交通省「建設投資、許可業者数及び就業者数の推移」

国土交通省によると2022年平均の就業者数は、1997年平均の685万人で就業者数が最大の時と比べると減少はしていますが、2010年からは大きな減少はなく、500万人を維持するような形となりました。

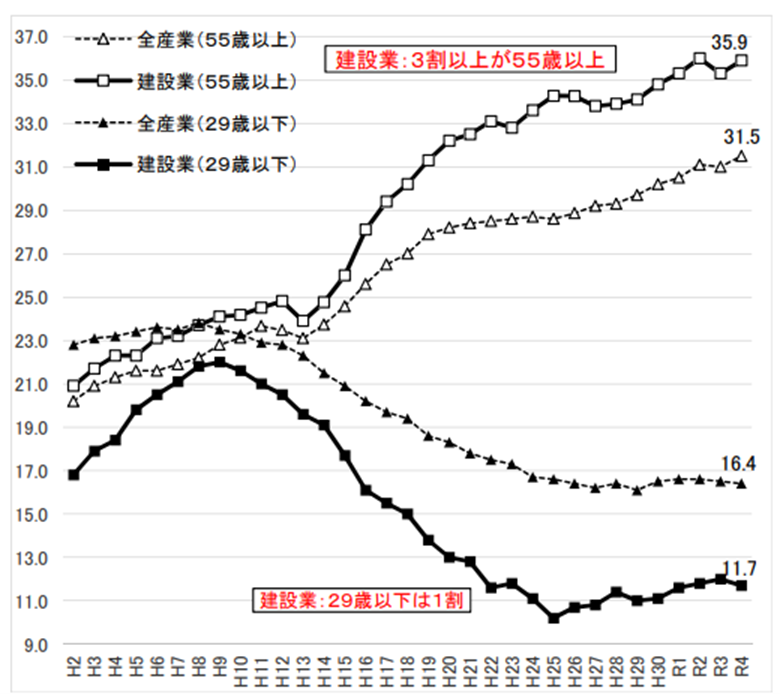

就業者数が大きく減少しない一方で、就業している年齢層は上昇しています。

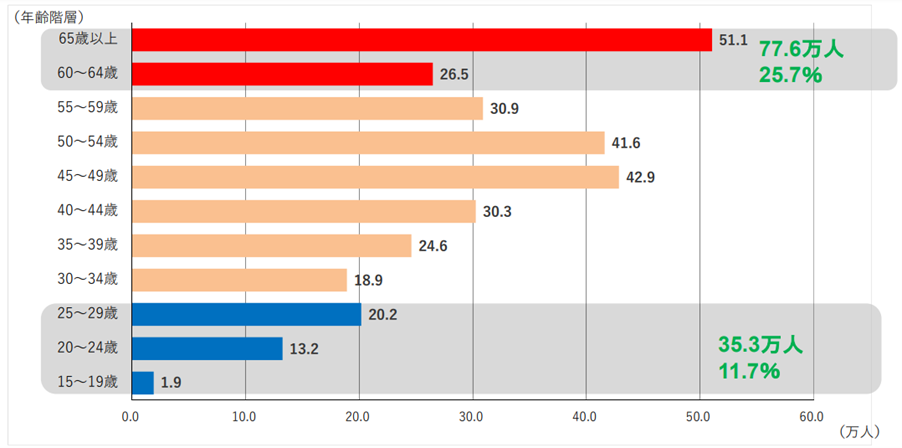

国土交通省のデータによると、2022年の建設業就業者のうち55歳以上の割合は35.9%に達し、全産業の平均(約31.5%)よりも4.4ポイント高い数値を示しています。

建設業の現状や高齢化を踏まえ、国土交通省は以下のようなことを発表しています。

- 60歳以上の技能者は全体の約4分の1(25.7%)を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれる。

- これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約12%程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進めることが必要

【引用】国土交通省「建設業を巡る現状と課題 年齢階層別の建設技能者数」

高齢の就業者の引退を踏まえ、若年層を中心とした担い手の環境整備と生産性の向上が求められています。

建設業界のM&Aの必要性

就業者や建築技能者の高齢化により、建設業界の多くの企業が課題に直面しています。

【引用】国土交通省「建設業を巡る現状と課題 年齢階層別の建設技能者数」

【引用】国土交通省「建設業を巡る現状と課題 年齢階層別の建設技能者数」

国土交通省によると、2022年平均の年齢階層別の建設技能者数は65歳以上が25.7%となっており、4人に1人が65歳以上と、高齢化が顕著です。経営者も含め、現場の高齢化は引き継ぎや承継が伴います。これらの対応ができない場合、事業の維持が難しくなります。

そこで事業の承継や雇用維持の対策として、M&Aが注目されています。M&AはMergers and Acquisitionsの略称で、合併と買収を指します。企業または事業の全部や一部の移転を伴う取引で、会社もしくは経営権の取得をします。

M&Aを行うことで経営者の引退に合わせた事業承継や、雇用の維持または獲得を行うことができ、現場の高齢化による課題の解決や事業の維持につながります。

建設業を売却するメリット

ここでは建設業が事業を売却するメリットについて解説します。メリットを理解し、今後のM&Aに活かしましょう。

後継者不足の解決

多くの企業が後継者不在の問題に直面しており、後継者がいないために事業の継続が困難になるケースがあります。

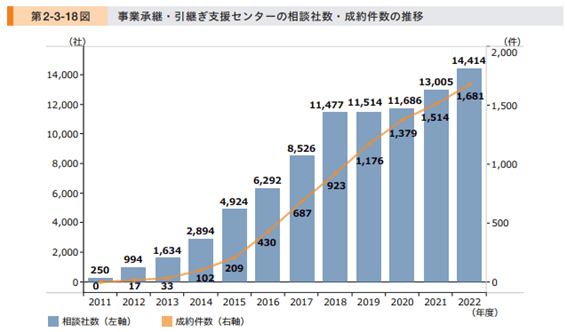

M&Aの実施により承継先が確保でき、事業が維持できます。事業の承継のためにM&Aを手段に取り入れる企業は増え続けています。

中小企業庁の調べによると、事業承継・引継ぎ支援センターの相談件数と成約件数は年々右肩上がりとなり、2022年はいずれも過去最大となっています。「社内や親族に後継者がいない」という企業にM&Aは大変おすすめです。

雇用の維持

廃業を余儀なくされている事業でもM&Aを行うことで、従業員の雇用を維持できる可能性があります。他社に事業を売却させた際に、雇用の引き継ぎを行えば、売却先の企業で引き続き勤務が可能です。

また、売却先の企業の子会社として引き続き事業が存続する場合は、雇用が維持されるだけでなく、売却先の人材を活用することも期待できます。

なお、従業員の承継についてはM&Aの手法によって異なります。「株式譲渡」と「事業譲渡」の場合、以下の通りです。

|

株式譲渡 |

事業譲渡 |

|

|

特徴 |

①法人格に変更がないため、雇用契約は自動的に維持される |

①法人格が変わるため、従業員の雇用契約は自動的には引き継がれない |

M&Aを実施することが決まり、従業員を第三者に引き継ぐ場合は、事前に従業員に丁寧な説明と情報提供をすることを推奨します。

ノウハウの獲得

買収する企業の事業が成長している場合、成長の要因となるノウハウを活用することで事業の維持はもちろん、経営改善につながるケースがあります。

また、買収後の統合プロセス(PMI)を意識してM&Aを実施すると、効果的かつ効率的なノウハウ移転が実現できます。

PMI(Post Merger Integration)とは、M&A成立後に、異なる企業文化や業務プロセスを統合し、シナジー効果を最大化するためのプロセスを指します。M&Aの成功には、単なる企業の売買ではなく、買収後のスムーズな統合作業が不可欠です。

PMIについて以下の記事で解説しています。併せてご覧ください。

【関連記事】M&AにおけるPMIとは?意味や目的、タイミング、成功させるためのポイント

【2024年】建設業界のM&Aの事例

ここでは2024年に実施された建設業界のM&A事例をご紹介します。各事例を参考に、今後のM&A実施に役立てましょう。

リックがタカボリ設備を子会社化

リック株式会社は、株式会社タカボリ設備の株式を売却し、子会社化しました。(2024年2月)

タカボリ設備は東京都港区を拠点とし、給排水設備工事と冷暖房空調設備工事などの設計から施工までを行っています。一方でリックは、ガス工事を中心とした総合設備工事を行う企業です。都市ガスパイプラインのスペシャリストとして100年を超える実績を誇ります。

リックはタカボリ設備の実績やノウハウを活用し、即戦力となる人材を確保することを目的とし、M&Aが行われました。

今後はタカボリ設備のリソースを活用し、給排水設備工事の受託体制を強化を考えており、利益率を重視した受注体制の構築が期待されています。

【出典】PR TIMES「建設コスト上昇と人材不足を同時に解決する設備工事会社同士のM&Aを支援 同業大手企業にグループ入りし財務基盤を整備、参画先の人材不足解消にも貢献」

大日本ダイヤコンサルタントがウエルアップを子会社化

大日本ダイヤコンサルタント株式会社が株式会社ウエルアップの株式を取得し、子会社化しました。(2024年2月)

ウエルアップは奈良県奈良市に拠点を持ち、特に施工管理や発注者支援に強みを持つ企業です。

一方で大日本ダイヤコンサルタントは東京都千代田区を拠点とし、橋梁を中心とした構造物の計画・設計に強い大日本コンサルタント、そして地質・地盤の調査・解析に強いダイヤコンサルタントの合併会社です。

大日本ダイヤコンサルタントはウエルアップの技術力と顧客基盤を活用することで、シナジー効果を生み出し、企業価値の向上を図る狙いがあります。

また、ウエルアップは将来的な後継者不在の問題を抱えていた点もM&A実施の理由となり、譲渡が行われました。

【出典】PR TIMES「【M&Aご成約】奈良県と東京都の建設コンサルタント会社同士のM&Aを支援」

東急建設が川村積算を子会社化

東急建設株式会社が株式会社川村積算の株式を取得し、子会社化しました。(2021年)

1965年に設立され、建築物の設計図書を基に材料の数量を正確に計測し、総工事費を見積もる「積算」のエキスパートとして知られています。主な実績には、東京スカイツリーや新国立競技場などの大規模プロジェクトが含まれ、業界内での信頼性が高い企業です。

一方で東急建設は1946年に創業した総合建設業です。「安心で快適な生活環境づくり」を企業理念として掲げており、顧客のニーズに応じた価値提供を目指しています。川村積算の技術力を活用することで、BIM※を用いた建設プロジェクトの効率化を図ることができ、M&Aが行われました。

BIMを活用することで、設計から施工までのプロセスを一元化し、業務の効率化やコスト削減を実現する狙いがあります。

また、川村積算も東急建設のリソースを活用による成長を期待し、M&Aの合意がされました。

【出典】建設ITワールド「東急建設がBIMデータで鉄筋の自動加工! MRによる検査システムも開発中」

※BIM…BIMとは、Building Information Modelingの略称。コンピューター上に現実と同じ建物の立体モデルを再現して、よりよい建物づくりに活用していく仕組みのことを指します。

【2023年以前】建設業界のM&Aの事例

ここでは2023年以前に実施された建設業界のM&A事例をご紹介します。

ナカノフドー建設がトライネットHDを子会社化

株式会社ナカノフドー建設は、トライネットホールディングスの株式を取得し、子会社化しました。(2023年3月)

トライネットホールディングスは、長野県飯田市を拠点に、一般土木工事や建築工事、不動産事業を展開する企業グループです。具体的には、トライネット、パテック、トライネット不動産、住まいる工房、創力の5社を傘下に持ち、土木工事やリフォーム工事を行っています。

一方でナカノフドー建設は建設事業、リノベーション事業、土木事業の3つの事業を軸とした総合建設業です。耐震、免震技術、建物の緑化などのニーズにも対応しています。トライネットホールディングスが持つ土木工事のノウハウは、ナカノフドー建設の全国展開においてシナジー効果を生むことが期待され、M&Aが行われました。

ナカノフドー建設は土木事業の拡大を加速させるとともに、建築事業との相乗効果を図ることを目指しています。

【出典】M&A Online「ナカノフドー建設<1827>、長野県飯田市を地盤に建設・不動産事業を手がけるトライネットホールディングスを子会社化」

大成建設がピーエス・コンストラクションを子会社化

大成建設株式会社がTOB(株式公開買い付け)を通じて、ピーエス・コントラクション(旧ピーエス三菱)株式会社の株式を取得し、連結子会社化しました。(2023年11月)

ピーエスコントラクションは、1952年に設立され、プレストレストコンクリート技術に強みを持つ中堅ゼネコンです。特に、橋梁施工や高速道路の改修工事において高い技術力を誇り、国内市場での競争力を維持しています。

一方で大成建設は、全国そして世界に展開する日本を代表する総合建設業です。1873年に創業と、長い歴史があり、国立競技場や新阿蘇大橋などの大規模プロジェクトにも携わっています。ピーエスコントラクションの買収により高速道路の更新・補修事業における競争力を高めることが期待でき、M&Aが行われました。

また、ピーエスコントラクションを連結子会社として位置づけることで、国内土木事業における強固な基盤を確立し、業界再編の先駆けとなることを目指しています。

【出典】日本経済新聞「大成建設、三菱系ゼネコン買収 人手不足でM&A活発化」

FFFHDが友建設を子会社化

FFFホールディングスが株式会社友建設の株式を取得し、子会社化しました。(2022年9月)

友建設は熊本県熊本市に本社を置く建設会社で、主に企画住宅や注文住宅、リフォーム事業を展開しています。

一方でFFFホールディングスは、住宅設備機器の卸売を中心に事業を展開しています。冨治商会を中核事業会社とする4社の持株会社として、冨治商会の設立70周年を機に令和2年4月に生まれた企業です。

友建設は地域に長く貢献してきましたが、後継者不在の問題を抱えていました。九州地域における受注機会の拡大や、サービスの多様化を考えていたFFFホールディングスにとっても買収が良いきっかけとなると判断し、M&Aが行われました。

また、FFFホールディングスの経営資源を活用することで、友建設は効率的な運営を期待できそうです。

まとめ|建設業界は環境整備と高齢化の課題解決にM&Aの選択を推奨

建設業界は持続可能な成長を達成するために、環境整備と高齢化という2つの大きな課題に直面しています。M&Aは、これらの課題を効果的に解決することができます。

特に高齢化による経営者の後継者不在については社外に承継することで、早い解決につながります。M&Aを実施する際はM&A仲介会社のアドバイスを受けるなどして、計画的に行動を起こしましょう。

弊社はM&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。