CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

M&A / スキーム

- 最終更新日2025.06.26

買収とは?意味やメリットデメリット、手続きの流れ、最新事例をわかりやすく解説

買収は事業拡大や新規市場への参入に有効な手段ですが、手続きの複雑さやリスクの高さから、慎重な判断が求められます。成功させるためには、適切な戦略と準備が不可欠です。

本記事では、会社買収の基本から、具体的な手順、メリット・デメリット、成功のポイントまで詳しく解説します。

目次

会社買収とは?

会社買収とは、企業が他社の経営権を取得し、事業を統合する手法です。企業の成長戦略の一環として用いられ、シナジー効果や市場拡大を目的とすることが多いです。買収にはさまざまな手法があり、経営戦略に応じて選択されます。本記事では、買収の基本的な概念、近年のM&Aの動向、代表的な買収手法である「株式譲渡」について解説します。

買収とは

買収とは、企業が他社の株式や資産を取得し、経営権を掌握することを指します。これはM&A(企業の合併・買収)の一形態であり、特に経営権の獲得を目的とする点が特徴です。例えば、企業が市場シェアを拡大するために競合他社を買収するケースが挙げられます。

買収・M&Aの動向

近年、買収を含むM&Aは企業の成長戦略の有効な手段として活用されています。国内市場の縮小やグローバル化の進展に伴い、成長機会を求めて積極的に買収を行っている企業もあります。2024年には、日本企業による海外企業の買収案件が増加し、業界再編の動きも活発化しました。

例えば、日本製鉄が米国のUSスチールを買収しようとした案件は、国家間の政治的要因が絡んだM&Aの事例です。米国政府が国家安全保障上の懸念を理由に買収を阻止し、結果として法的な対抗措置が取られる事態となりました。このように、M&Aは単なる企業間の取引にとどまらず、政府や規制当局の影響を受けることもあります。

今後の動向として、DX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の買収や、事業承継を目的とした中小企業のM&Aがさらに増えると予測されています。企業が競争力を維持するためには、買収のタイミングや戦略の明確化が不可欠です。

買収の代表的な手法・スキーム「株式譲渡」とは?

買収にはさまざまな手法がありますが、中でも「株式譲渡」は一般的な買収手法の一つです。これは、売り手の株式を買い手が取得し、経営権を移転させる取引を指します。特に、企業全体の支配権を獲得する際に用いられ、比較的シンプルな手続きで実行可能です。

株式譲渡のメリットは、企業の事業や資産、負債を一括で引き継げる点にあります。株式譲渡では法人格が存続するため、取引先との契約や従業員の雇用関係が維持されやすい点が利点です。しかし、買収対象企業の財務状況や簿外債務を引き継ぐリスクも伴うため、買収前のデューデリジェンスが欠かせません。

例えば、2024年には多くの中小企業が後継者問題の解決策として株式譲渡を選択しました。特に、オーナー経営者が引退する際に、第三者に経営権を引き渡すケースが増えています。このように、株式譲渡は事業承継や市場参入を目的としたM&Aで多く活用されています。

買収の種類

買収には、買収される企業が合意のもとで進める「友好的買収」と、同意なしに行われる「敵対的買収」の2種類があります。それぞれの方法には特徴があり、目的や状況に応じて適した手法が選ばれます。ここでは、友好的買収と敵対的買収の違いについて解説します。

友好的買収

友好的買収とは、買収対象企業の経営陣や株主が合意のうえで進められるM&Aの形態です。一般的には、経営戦略の一致や事業拡大を理由として、両社の話し合いを経て行われます。例えば、事業の成長戦略として大手企業が競争力のある中小企業を買収するケースが挙げられます。

友好的買収のメリットは、統合後の経営がスムーズに進む点です。買収される企業の協力を得ながら業務統合を進められるため、従業員の混乱を最小限に抑えられます。また、取引先や顧客の信頼も維持しやすく、長期的な企業成長につながります。

一方で、買収交渉が長期化しやすいデメリットがあります。経営者や株主と合意を得る必要があるため、条件面での調整に時間がかかることも少なくありません。そのため、買収計画を進める際は、事前に明確な目的を設定し、双方の利益が確保できるように交渉を行うことが重要です。

敵対的買収

敵対的買収とは、買収対象企業の経営陣の同意を得ずに実施される買収手法です。通常、株式公開買付(TOB)などを通じて市場で株式を買い集め、経営権を掌握します。例えば、大手企業が業界内の競争優位性を高めるためにライバル企業を買収するケースが挙げられます。

この手法の利点は、買収対象企業側の承諾を待たずに迅速な買収が可能な点です。特に、経営戦略上必要な買収が、相手企業の抵抗によって実現できない場合に有効です。また、企業価値向上を目的とするアクティビスト(投資家)が、経営の抜本的な改革を求めて敵対的買収を仕掛けるケースもあります。

しかし、敵対的買収は法的リスクや企業イメージ悪化の可能性があります。対象企業が買収防衛策を講じることも多く、成功までに時間やコストがかかるケースもあります。さらに、従業員の士気低下や既存の取引先との関係悪化などのリスクも存在するため、慎重な判断が求められます。

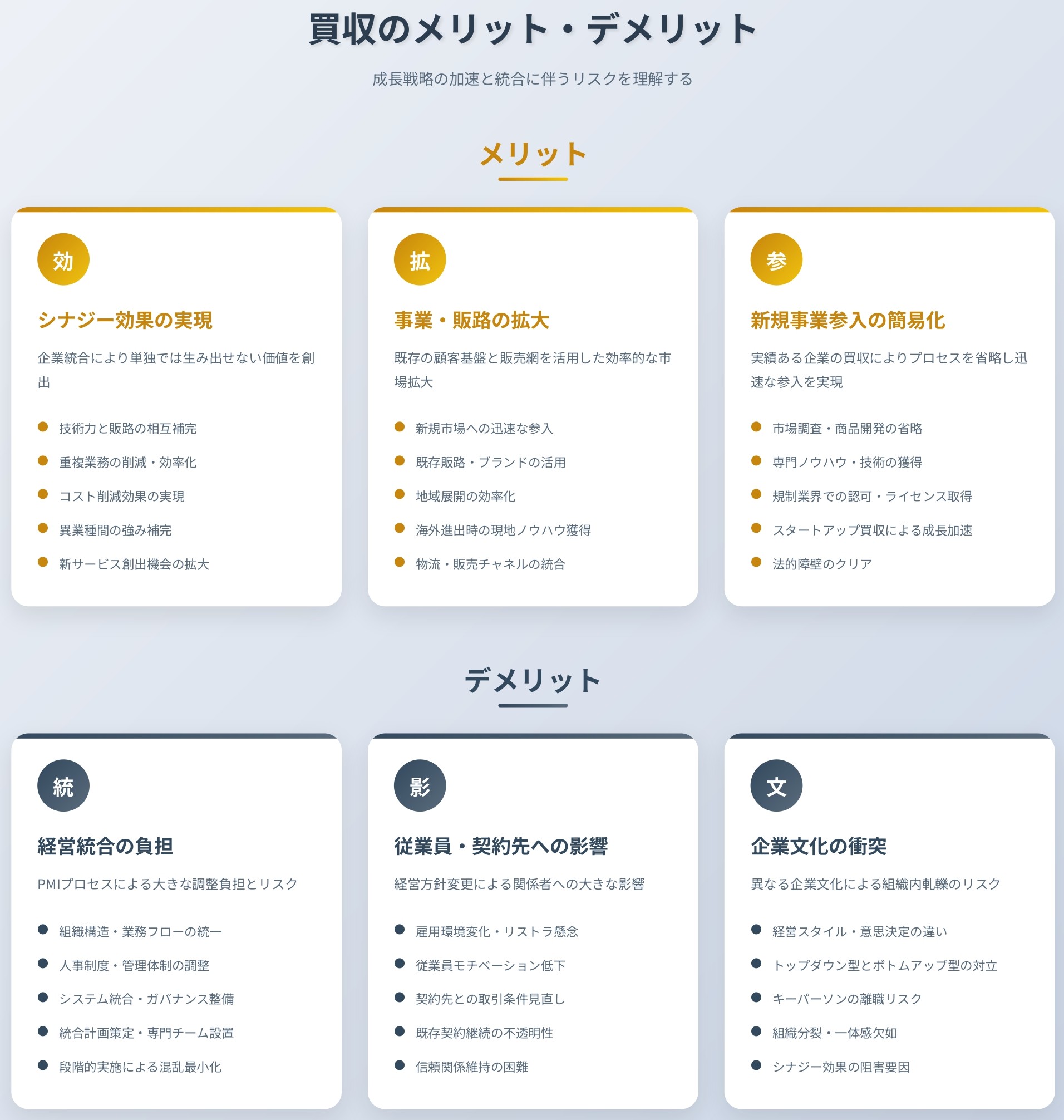

買収のメリット

企業が買収を行う主な理由は、成長戦略の加速です。自社の経営資源だけでは時間やコストがかかる事業拡大を、買収によって効率的に実現できます。特に、シナジー効果の発揮、事業や販路の拡大、新規事業への迅速な参入などが買収の代表的なメリットです。ここでは、これらの利点について詳しく解説します。

シナジー効果が期待できる

買収の魅力の一つは、シナジー効果が得られることです。シナジー効果とは、企業同士が統合されることで、単独では生み出せなかった価値が創出される現象を指します。例えば、技術力の高い企業が販路の広い企業を買収すれば、製品の市場拡大がスムーズに進みます。

シナジー効果が発揮されると、コスト削減や業務効率化が可能になります。同じ業界の企業同士が統合することで、重複する業務を削減し、経営のスリム化を図れるためです。また、異業種間の買収でも、互いの強みを補完し合い、新たなサービスの創出につながることがあります。

ただし、シナジー効果を十分に発揮するには、買収後の経営統合(PMI:Post-Merger Integration)を適切に進めることが重要です。企業文化や業務フローの違いを調整しなければ、期待したシナジー効果が得られないこともあります。そのため、事前の計画と統合戦略が不可欠です。

事業・販路の拡大がしやすい

買収を活用すれば、事業や販路の拡大を効率的に進められます。新しい市場に参入する際、ゼロから顧客基盤を構築するのは時間とコストがかかるため、既存の販路やブランドを持つ企業を買収することは有効な戦略です。

例えば、小売企業が異なる地域に展開する際、新規出店よりも既存の店舗網を持つ企業を買収するほうが速やかに市場へ進出できます。これにより、物流や販売チャネルをそのまま活用でき、顧客への訴求力も高まります。特に、海外展開を検討する企業にとって、現地企業の買収は法規制や文化の壁を乗り越える手段として有効です。

ただし、買収後のブランド統合や販売戦略の調整を怠ると、顧客の離反を招くおそれがあります。そのため、事前に市場分析を行い、買収企業の販路が自社の戦略に合致しているかを慎重に判断することが求められます。

新規事業の参入を簡易化できる

新規事業を立ち上げるには、市場調査、商品開発、販売網の確立など、多くのプロセスを経る必要があります。しかし、既にその分野で成功している企業を買収すれば、これらのプロセスを省略し、迅速に市場へ参入できます。

例えば、IT企業がフィンテック分野へ進出したい場合、既に実績のあるスタートアップを買収することで、ノウハウや技術を一気に手に入れられます。また、規制の厳しい業界では、認可やライセンスを持つ企業を買収することで、法的な障壁をクリアすることも可能です。

ただし、新規事業への参入は、買収だけで成功するわけではありません。市場の変化に対応する柔軟な経営戦略が求められます。また、買収した企業との統合が適切に行われなければ、期待した成長が実現しないこともあるため、経営体制の見直しが重要です。

買収のデメリット

買収は成長戦略として有効な手段ですが、リスクも伴います。特に、経営統合の負担、従業員や契約先への影響、企業文化の衝突といった課題は、買収後の事業運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。本記事では、買収に伴う主なデメリットと、それぞれのリスクについて解説します。

経営統合の負担がかかる

企業を買収する際、経営統合(PMI)が不可欠になります。このプロセスでは、組織構造の統一、業務フローの整理、人事制度の調整など、さまざまな調整が必要です。例えば、大手企業がスタートアップを買収した場合、管理体制の違いが課題となることがあります。

経営統合が適切に進まなければ、業務の効率が低下し、買収のメリットが十分に発揮されません。特に、システム統合やガバナンスの調整に時間がかかると、買収前よりも経営の負担が増える可能性もあります。これを防ぐためには、事前に統合計画を策定し、PMIの専門チームを設置することが重要です。

統合の負担を軽減するためには、段階的な実施が効果的です。一度にすべてのシステムや業務を統合するのではなく、優先順位を決めて進めることで、混乱を最小限に抑えられます。買収の成功は、統合のスムーズな実施にかかっていると言えます。

従業員や契約先に影響が出るおそれがある

買収後の経営方針の変更は、従業員や契約先に大きな影響を与える可能性があります。従業員にとっては、雇用環境の変化やリストラの懸念が生じ、モチベーションの低下や退職につながりかねません。特に、企業文化が大きく異なる場合、組織の一体感を保つことが難しくなる可能性があります。

契約先にとっても、買収による経営体制の変更は不安要素となります。取引条件の見直しや、既存の契約が継続されるかどうかが不透明になるため、取引関係の維持が難しくなることもあります。例えば、大手企業による中小企業の買収後、買収元の経営方針が変わったことで、取引先との関係が悪化した例もあります。

これを防ぐためには、買収後のコミュニケーションを重視することが必要です。従業員には経営方針の透明性を確保し、安心感を与える施策を講じることが求められます。また、契約先とは継続的な対話を行い、信頼関係を維持することが重要です。

企業文化の衝突が発生するリスクがある

買収後の統合において、企業文化の違いが障壁となることがあります。特に、企業規模や業界が異なる場合、経営スタイルや意思決定のスピードが大きく異なり、組織内で軋轢が生じる可能性があります。例えば、伝統的な大企業がベンチャー企業を買収すると、トップダウン型とボトムアップ型の文化が対立することがあります。

企業文化の衝突が発生すると、従業員のモチベーションが低下し、組織の分裂を引き起こす可能性があります。買収された企業のキーパーソンが離職すると、事業の継続性に悪影響を及ぼしかねません。企業文化の統合に失敗すると、買収のシナジーが失われ、事業全体の成長が停滞するリスクもあります。

このリスクを回避するためには、買収前から企業文化の違いを分析し、統合の方向性を明確にすることが必要です。また、買収後には双方の企業文化を尊重し、徐々に融合を進める柔軟なアプローチを取ることが重要です。経営陣が積極的にコミュニケーションを図り、一体感を醸成することで、組織の安定化につながります。

買収の流れ

買収を成功させるためには、適切な手順を踏むことが重要です。買収は、単に企業の株式や資産を取得するだけではなく、事前の計画や交渉、契約締結、経営統合といった多くのプロセスを経て成立します。ここでは、買収を進める際の一般的な流れとして、アドバイザーの選定からクロージングまでの主要ステップを解説します。

アドバイザーの選定・相談

買収を検討する際は、まずM&Aの専門家であるアドバイザーの選定が重要になります。M&A仲介会社やフィナンシャルアドバイザー(FA)、弁護士、税理士などがこの役割を担い、買収戦略の立案や候補企業の選定、交渉サポートを行います。適切なアドバイザーを活用することで、買収の成功確率を高めることができます。

専門家を活用する主なメリットは、法務や財務、交渉面のリスクを軽減できることです。特に、買収に慣れていない企業にとっては、契約内容の精査や買収後の統合プロセスを考慮する上で、アドバイザーの存在が不可欠です。ただし、選定を誤ると、手数料負担が増えるだけでなく、買収の方向性がぶれるリスクもあります。そのため、実績や専門性を考慮しながら、適切なアドバイザーを選ぶことが重要です。

秘密保持契約の締結

買収プロセスでは、秘密保持契約(NDA)の締結が不可欠です。これは、交渉段階で開示される財務情報や事業内容が外部に漏れることを防ぐために行われます。例えば、買収対象企業の売上や顧客リストが競合に流出すると、交渉が不利になる可能性があります。

それを防ぐために、秘密保持契約を結ぶことで、両社が安心して情報を開示し、交渉を進められる環境を整えられます。しかし、契約内容によっては情報提供の範囲や期間に制限がかかるため、詳細を精査することが必要です。情報の取り扱いに関する条項は慎重に確認し、違反時の対応についても明確にしておきましょう。

基本合意書の作成と締結

買収の基本条件が合意された段階で、基本合意書(LOI:Letter of Intent)を締結します。この書類には、買収の目的や価格、今後のスケジュールなどが明記されます。

基本合意書は、法的拘束力が限定的であるものの、交渉を円滑に進めるための重要な役割を果たします。特に、独占交渉権の付与やデューデリジェンスの進め方について取り決めることで、今後のトラブルを防ぐことができます。ただし、合意内容に不明確な点があると、後の交渉で混乱を招く可能性があるため、慎重に内容を検討することが求められます。

デューデリジェンスの実施

デューデリジェンス(DD)とは、買収対象企業の財務や法務、事業リスクを詳細に調査するプロセスです。例えば、買収後に想定外の負債や法的問題が発覚すると、経営に大きな影響を及ぼします。

デューデリジェンスを実施することで、潜在的なリスクを事前に把握し、適切な対策を講じることが可能になります。特に、財務面の調査では簿外債務の有無を確認し、法務面では契約上のリスクを精査することが重要です。しかし、調査に時間がかかると交渉が長引くため、スケジュール管理を徹底する必要があります。

最終契約書の締結

デューデリジェンスの結果を踏まえて、最終契約書を締結します。この契約には、買収価格や支払い条件、リスク対応策などが明記されます。デューデリジェンスで発見されたリスクが価格交渉に影響を与えることもあります。

最終契約書を締結することで、法的に買収の合意が確定します。ただし、契約条件に不備があると、後にトラブルが発生する可能性があるため、慎重に内容を精査することが求められます。特に、表明保証(レップ・アンド・ワランティ)や賠償責任の範囲について明確に規定することが重要です。

クロージング

クロージングとは、最終契約が履行され、買収が正式に完了するプロセスです。具体的には、買収資金の支払い、株式の譲渡、事業引き渡しなどが含まれます。契約書に基づいて資産や負債の移転が行われ、正式に買収が成立します。

クロージングが完了した後も、統合プロセス(PMI)を適切に進めることが重要です。買収後の経営がスムーズに進むよう、従業員や取引先との関係構築を継続することが求められます。経営体制やブランドの調整を適切に行うことで、買収の成功確率が高まります。

会社買収を成功させるためのポイント

買収を成功させるには、戦略的な計画と慎重な判断が不可欠です。買収のプロセスには多くのリスクが伴うため、適切な準備を行い、重要なポイントを押さえて進めることが求められます。ここでは、M&A仲介会社の活用、企業価値の分析、目的の明確化、デューデリジェンスの徹底、株式保有率の理解といった成功のための要素について解説します。

M&A仲介会社を活用する

買収を円滑に進めるためには、M&A仲介会社を活用することが効果的です。仲介会社は、買収先の選定や交渉、契約締結のサポートを行い、スムーズなM&A実行を支援します。適切な買収候補を見つけるだけでなく、価格交渉やリスク評価のアドバイスを提供してくれます。

仲介会社を活用するメリットの一つは、専門的な知識とネットワークを活かせることです。買収を単独で進める場合、法務や財務の課題に対応するのが難しいケースがありますが、仲介会社のサポートを受ければ、そうしたリスクを軽減できます。ただし、手数料や成功報酬が発生するため、コスト面の検討も必要です。

事前に企業価値の分析を徹底する

買収を成功させるためには、対象企業の価値を正確に把握することが不可欠です。企業価値の分析には、財務状況の評価、市場競争力の調査、成長性の見極めなどが含まれます。例えば、過去数年間の財務データを精査し、安定した収益を上げているかどうかを確認することが重要です。

適切な企業価値評価を行うことで、買収価格の妥当性を判断できます。市場価格よりも高額で買収すると、投資回収が難しくなることがあるため、DCF法(割引キャッシュフロー法)やEBITDA倍率などの評価手法を活用して適正価格を算出することが求められます。ただし、財務データだけでなく、企業のブランド価値や技術力などの無形資産も考慮することが重要です。

目的や戦略の明確化しておく

買収の成功には、明確な目的と戦略が欠かせません。単に企業規模を拡大するために買収を行うのではなく、事業シナジーや市場拡大の具体的な目標を設定することが必要です。例えば、新規市場への参入や技術力の強化といった目的が明確であれば、買収後の経営統合(PMI)もスムーズに進みやすくなります。

戦略が曖昧なまま買収を進めると、統合後に期待した成果が得られず、買収した企業の価値を十分に活用できなくなる可能性があります。そのため、事前に買収後のビジョンを具体化し、経営方針との整合性を確保することが重要です。

デューデリジェンスを徹底する

買収前のデューデリジェンス(DD)は、潜在的なリスクを事前に把握し、買収後のトラブルを防ぐために欠かせません。財務、法務、労務、ITなどの観点から企業を詳細に調査し、隠れた負債や訴訟リスクがないかを確認します。

デューデリジェンスを怠ると、買収後に想定外のリスクが発覚し、経営に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、専門家を交えながら徹底した調査を行い、必要に応じて買収価格の調整や契約条件の見直しを検討することが求められます。

株式保有率の理解をしておく

買収後の経営権を確実にするためには、株式保有率の理解が必要です。企業の意思決定には、議決権の割合が大きく影響を与えるため、何%の株式を取得すれば経営権を確立できるのかを把握することが重要です。例えば、50%超の株式を取得すれば、通常の株主総会の議決を単独で通すことが可能になります。

ただし、特別決議には3分の2以上の株式が必要なため、経営の自由度を高めるには66.7%以上の株式取得が望ましいです。一方で、株式を100%取得する完全子会社化を目指す場合は、少数株主の処遇も考慮しなければなりません。そのため、買収の目的に応じて、どの程度の株式を取得すべきかを慎重に検討することが求められます。

まとめ|買収が事業・販路の拡大に。専門家の支援を受けることが大切

企業の買収は、事業や販路の拡大、新規市場への参入を加速させる有効な手段です。しかし、適切な戦略や準備がなければ、経営統合の負担や企業文化の衝突などのリスクが発生する可能性があります。そのため、M&Aを成功させるには、綿密な計画と専門家の支援を受けることが不可欠です。

専門家の支援を活用すれば、買収プロセスの各段階で的確なアドバイスを受けられ、リスクの最小化につながります。今後もM&A市場は活発化すると予測され、競争力を強化するために買収を活用する企業が増えていくでしょう。