CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

事業承継

- 最終更新日2025.07.08

事業承継の3つの方法とは?自社に合った方法の選び方と進めるうえの注意点

事業承継の方法は、承継する相手の違いによって3つの種類に分けられます。どの方法を選ぶかによって、事業承継でやるべきことや発生する税金などが異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

この記事では、自社に合った事業承継方法の選び方や、事業承継を進める際の注意点について解説します。事業承継を検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

事業承継とは?

事業承継とは、企業の経営権や資産を後継者に引き継ぐことです。事業承継を行うことで、現経営者の退任後も事業を継続できます。

事業承継の方法

事業承継の方法には、「親族内承継」「社内承継(従業員承継)」「M&A」の3つがあります。以下では、それぞれの事業承継方法について解説します。

親族内承継

親族内承継とは、現経営者の親族の中から後継者を選ぶ事業承継方法です。現経営者の子だけでなく、甥や姪などが後継者となるケースもあります。親族内承継は日本で従来から行われている一般的な方法です。

親族内承継の特徴として、企業の従業員や関係者からの理解を比較的得やすいことが挙げられます。ただし、事業を承継できる親族が複数人いる場合は、後継者の選定について十分に説明したうえで、引き継ぐ資産の割合などを決めておくことが重要です。

親族内承継に取り組む際は、現在の事業内容や資産状況などを明確化する必要があります。また、後継者の選定や事業を引き継ぐ意思の確認、経営者になるための教育なども行います。必要な準備を行ったうえで自社株式や事業用資産を移転することにより、親族内承継が可能です。

社内承継(従業員承継)

社内承継または従業員承継とは、経営者の親族ではない社内の人物を後継者として事業承継を行う方法です。例えば、共同創業者や役員、優秀な従業員などが社内承継の候補となります。社内で実務に携わる人物の中から後継者を選べることが、社内承継の特徴です。社内承継は、親族内承継とともに日本でよく実施されている方法です。

社内承継に取り組む際は、親族内承継と同様に、企業の現状把握や後継者の選定・育成、自社株式や事業用資産の移転などを行います。

M&A

M&A(Mergers and Acquisitions)とは企業の合併・買収を意味する用語です。M&Aを行うと、社外の企業などの第三者に事業承継を行えます。最近では経営者の親族や社内の従業員の中で後継者が見つからないケースもあり、M&Aによる事業承継が増えてきています。

M&Aによる事業承継に取り組む際は、M&A仲介会社などの専門家に相談したうえで、事業承継先の候補となる企業を探すことが一般的です。その後、候補企業との交渉や、買い手側の企業が売り手側の企業を調査する「デューデリジェンス」などの手続きを経て、契約の締結に至ります。

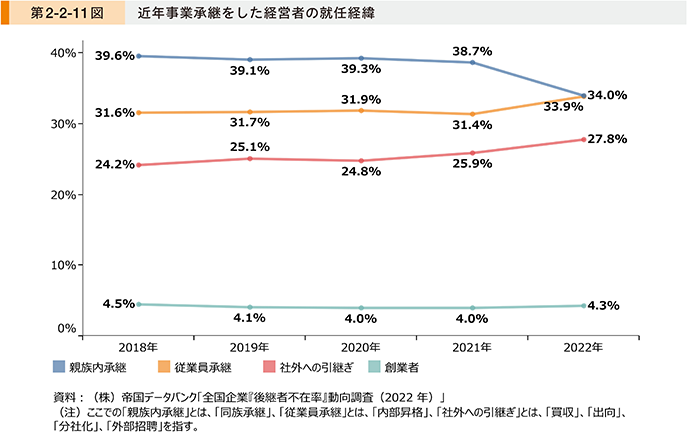

事業承継の方法別の推移

親族内承継は他の類型と比べて、一貫して最も高い割合となっているものの、近年は減少傾向にあります。一方で、社外への引継ぎの割合は2020年以降増加傾向にあり、事業承継の方法がこれまで主体であった親族への承継から、親族以外の承継へシフトしてきていることがわかります。

【出典】中小企業庁「2023年版 中小企業白書(HTML版) 第2部 変革の好機を捉えて成長を遂げる中小企業 第2章 新たな担い手の創出 第2-2-11図」

自社に合った事業承継方法の選び方

事業承継の方法によって特徴が異なるため、自社に合った方法を選ぶことが重要です。以下では、事業承継方法の選び方について解説します。

親族内承継が向いているケース

親族内承継が向いているケースは、家族や親戚の中に事業を引き継げる人物がいる場合です。長い時間をかけて自社の技術や経営ノウハウ、企業理念などを後継者に伝えたい場合も、親族内承継が適しています。後継者への教育や指導を早期から行えることが親族内承継のメリットです。

社内承継(従業員承継)が向いているケース

社内承継が向いているケースは、事業を引き継げる親族が居ない場合や、親族に限らず幅広い候補者の中から後継者を選びたい場合です。社内承継なら、自社の経営方針や企業風土への理解があり、実務に必要な力を持った人物に事業を承継できます。ほかの従業員や取引先との関係性ができているため、後継者として比較的受け入れられやすいことが社内承継のメリットです。

M&Aが向いているケース

M&Aが向いているケースは、親族や社内に後継者候補が見つからない場合です。M&A仲介会社などの専門家によるサポートを受けることで、社外から適切な承継先を探せます。M&Aによる事業承継では、自社の売却によって利益を得ることが可能です。

また、後継者が見つからず廃業した場合に借入金が残ってしまうケースにも、M&Aによる事業承継が向いています。例えば、大規模な設備投資をした数年後に、後継者の不在により廃業せざるを得なくなってしまった場合、借入金が残るリスクがあります。M&Aで事業承継を行えば企業の価値が適正に評価されるため、借入金を解消しやすくなります。

事業承継を進めるうえの注意点

事業承継を円滑に進めるには、後継者の選定や税負担・資金調達の問題などいくつかの注意点があります。以下では、事業承継を進める際に注意するべきポイントを解説します。

後継者の選定を慎重に行う

どのような事業承継方法を選ぶ場合も、後継者は慎重に選定することが重要です。企業の経営を引き継ぐためには、事業に関する専門知識やスキルのほか、財務や営業など幅広い業務への理解が求められます。

また、組織を率いるリーダーシップや、従業員からの信頼を得るためのコミュニケーション能力なども後継者に必要な資質です。これらの能力が十分に備わっているかを見極めたうえで、後継者を選びましょう。親族や社内で適任の人物が見つからない場合、M&A仲介会社などの専門家からサポートを受けることがおすすめです。

承継に伴う税負担や資金調達の問題を考慮する

事業承継を行う際には、後継者側に相続税や贈与税などの支払いが発生します。税金による負担が大きいと、承継後の経営を円滑に進められなくなるリスクもあるため、対策が必要です。例えば、「事業承継税制」という制度を活用すると、承継に伴う税金の猶予や免除を受け、負担を軽減できます。

また、日本政策金融公庫や民間の金融機関から資金調達することも、コスト面の問題を解決する方法です。事業承継にかかるコストや後継者の資金状況を考慮したうえで、必要な対策に取り組みましょう。

社内外の関係者の理解と協力を得る

社内外の関係者から事業承継に対する理解と協力を得ることも重要です。後継者の選定や事業承継の進め方に対する理解が得られないと、経営者の親族や企業の役員・従業員から反発を受けてしまう場合があります。また、株主や取引先、金融機関などにも事業承継の計画について十分な説明を行うことも欠かせません。

承継後の経営体制やガバナンスを整備する

事業承継で経営者が変わるタイミングでは、後継者に対して大きなプレッシャーがかかります。事業承継後の経営を軌道に乗せるために、予め経営体制や企業のガバナンスを整備しておくことが大切です。

もし、現経営者に依存するような状態のまま事業承継を行ってしまうと、承継後に後継者による適切な意思決定ができません。後継者をサポートする補佐役を育成するなど、承継後の経営を見据えた体制を整えておきましょう。

まとめ|事業承継は自社に合った方法選びが重要

事業承継の3つの方法や、自社に合った方法の選び方を解説しました。日本の企業で一般的な親族内承継だけでなく、親族以外に引き継ぐ社内承継(従業員承継)や、M&Aによる事業承継も最近では増えてきています。M&A仲介会社をはじめとした専門家のサポートを受け、自社に合った方法を選んで事業承継を成功させましょう。

CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。