CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

再生 / 企業再生

- 最終更新日2025.06.26

企業再生とは?事業再生との違いや手法、事例、成功させるためのポイント

経営状態の悪化や資金繰りの悪化に頭を悩ませていませんか?

売上の減少や借入金の増加、不採算事業の存在など、再生を目指す企業には多くの課題が立ちはだかります。しかし、どこから手をつけるべきかわからず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、企業再生の手法や事例、成功のポイントをわかりやすく解説します。

目次

企業再生とは?

企業再生とは、経営危機に直面している企業が、財務や事業の構造を抜本的に見直し、再び健全な経営を目指す取り組みのことです。ここでは、企業再生が必要になる具体的な理由と、その取り組みによって得られるメリットについて説明します。

企業再生が必要になる主な理由

企業再生が必要になるのは、経営環境の悪化や戦略の失敗によって、企業が資金繰りや信用維持に行き詰まるからです。資金ショート、債務超過、継続的な赤字、不採算事業の継続といった要因は、企業が破綻に向かう典型的な兆候といえます。

さらに、競争激化や需要減少など外部環境の変化にも対応できなければ、経営は一気に悪化します。企業再生は、こうした深刻な状況から抜け出し、経営を立て直すための最後の選択肢といえます。

早期に着手することで、再建の可能性を大きく高めることができます。

企業再生の成功によるメリット

企業再生が成功すれば、倒産を回避し、事業の継続と信頼の回復が可能になります。財務体制を改善すれば、金融機関との関係性も回復し、資金調達が円滑になります。

また、従業員の雇用維持や取引先との関係継続により、企業全体の安定性が向上します。加えて、信用の回復によって顧客からの信頼も得られ、企業ブランドの再構築にもつながります。

単なる延命ではなく、利益を生む企業へと変化できることが、企業再生の大きなメリットです。

企業再生と事業再生の違い

企業再生と事業再生は、いずれも経営を立て直すための取り組みですが、対象と目的に明確な違いがあります。

企業再生とは、会社全体の経営不振を立て直すための包括的な施策を指します。一方、事業再生は企業の中にある特定の事業に絞って収益性を回復させる取り組みです。

例えば、企業再生では財務や組織体制の見直しも含まれますが、事業再生は不採算部門の撤退や再編が中心となります。

実務上は両者を明確に区別しない場合もありますが、目的に応じた適切な再生手法の選択が求められます。全社的な立て直しが必要か、一部の事業に集中すればよいかを見極めることが重要です。

企業再生の主な手法

企業再生の手法は、主に「法的再生」と「私的再生」の2つです。どちらも経営再建を目的としていますが、手続きの方法や影響範囲に違いがあります。ここでは、それぞれの特徴と選択時のポイントについて解説します。

法的再生

法的再生とは、裁判所の関与のもとで法的手続きを通じて経営を立て直す手法です。この方法では、債務の大幅な圧縮や返済猶予を図りつつ、企業の存続と事業の継続を目指します。

例えば、民事再生では経営陣が残ったまま事業継続が可能なため、中小企業でも活用しやすい制度です。一方で、法的手続きが公になることで、取引先や顧客の信用を一時的に失うリスクも伴います。

そのため、外部からの支援や協力体制が整っている場合に有効な選択肢です。

私的再生

私的再生とは、裁判所を介さず、債権者との話し合いによって自主的に再建を進める方法です。強制力はないものの、手続きが非公開で進められるため、社会的信用への影響を抑えながら経営再建が可能です。

例えば、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会の活用により、金融機関との合意を取りつけ、返済条件の見直しや一部債務の減免を行うことができます。

法的再生と比べて柔軟でスピーディーな対応が可能な一方、すべての債権者の同意が必要であるため、関係者間の調整が必要です。

早期の着手と合理的な再建計画の提示が成功の条件です。

M&Aを活用した再生

M&Aを活用した企業再生は、経営不振に陥った企業が第三者に買収されることで再建を目指す手法です。スポンサー企業が資金力や経営ノウハウを提供することで、企業の存続と成長が可能になります。

例えば、ブランド力や販路、技術などの経営資源を活用することで、短期間での再建と事業拡大が見込めます。

この方法の利点は、迅速な資金注入によって経営基盤を早期に安定させられることです。一方で、オーナーシップの移転により、現経営陣の経営権が制限される場合がある点には注意が必要です。

それでも、雇用の維持や事業継続の観点から、廃業よりも社会的意義の大きい選択肢といえます。

企業再生の成功事例

企業再生は理論だけでなく、実際の成功事例を学ぶことで理解が深まります。ここでは、実際に再建に成功した3社のケースを紹介します。

日本航空(JAL)【スポンサー型再生の成功例】

スポンサー型再生とは、経営危機に陥った企業を支援するために、第三者(スポンサー)が資金提供や経営支援を行う再生手法です。スポンサーには、公的機関(企業再生支援機構など)や民間企業(投資ファンドや事業会社)があります。スポンサーは単なる資金提供者ではなく、経営改革の推進役としても機能します。ここでは、公的機関がスポンサーとなった代表的な事例として日本航空の再生を紹介します。

日本航空は2010年、巨額の負債を抱えて会社更生法の適用を申請しました。不採算路線の維持や過剰投資、経営判断の誤りにより経営が破綻寸前まで追い込まれていたからです。

再建にあたっては、企業再生支援機構がスポンサーとなり、5,000億円を超える債務の圧縮と、稲盛和夫氏による経営改革を実施しました。徹底したコスト削減と意識改革により、わずか2年で東証一部への再上場を果たしました。

この事例は、公的支援と経営改革のリーダーシップを組み合わせた、スポンサー型再生の代表的な成功モデルです。

カネボウ【M&Aを活用した再生事例】

カネボウは、事業の多角化による経営悪化で、2004年に産業再生機構の支援を受けることになりました。原因は、不採算部門の整理が遅れ、巨額の債務超過に陥ったことです。

再生計画では、収益の柱である化粧品事業を分社化し、経営資源を集中させたうえで、花王に事業譲渡するM&Aを実行しました。結果として、雇用を守りつつ、企業価値の維持と再建が実現しました。

事業の選択と集中を徹底し、M&Aを再生の手段として有効に機能させた好例です。

船井電機【コスト削減とマーケティングの活用】

船井電機は、徹底したコスト削減と海外市場へのマーケティング戦略により、厳しい経営環境の中で一時的な成長を実現しました。同社は製品の自社開発にこだわらず、既存技術を取り入れて安価かつ高品質な製品を開発しました。加えて、米ウォルマートなど大手量販店との提携により海外での販路を拡大しました。この戦略が奏功し、米国市場で一時は高いシェアを獲得したのです。

コスト競争力とマーケティングの組み合わせが、企業再生の大きな力になることを示す事例です。ただし、船井電機のケースは一時的な回復後、スマートテレビの市場変化に対応しきれず再び経営状況が悪化したという側面もあります。

この点は、企業再生が一度の成功で終わらず、継続的な市場適応力が求められることを示す教訓ともいえます。企業再生において重要なのは、短期的な利益改善だけでなく、将来にわたって持続可能なビジネスモデルを構築することです。

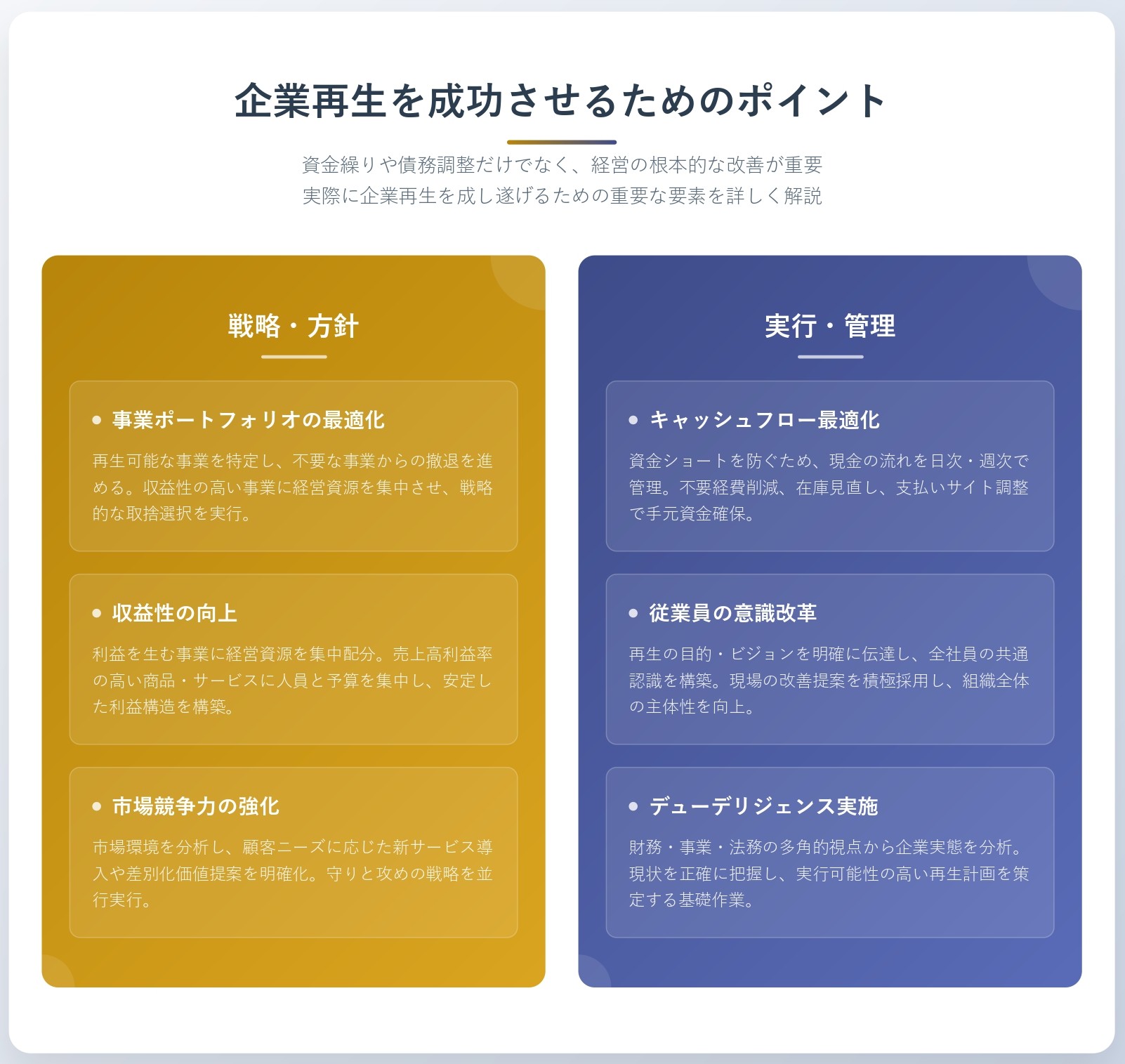

企業再生を成功させるためのポイント

企業再生を成功させるためには、単に資金繰りや債務の調整を行うだけでなく、経営の根本的な改善が求められます。ここでは、実際に企業再生を成し遂げるために重要な5つのポイントについて解説します。

再生可能な事業を特定し撤退すべき事業を整理する

企業再生では、再生可能な事業を見極め、不要な事業からの撤退を進めることが最も重要です。なぜなら、経営資源には限りがあり、すべての事業を同時に立て直すことは困難だからです。

例えば、収益性の高い事業に経営資源を集中させることで、短期間での収支改善が可能になります。

逆に、赤字が続いている部門や将来性の乏しい事業を温存すれば、再生の足かせになります。生き残るためには、事業ポートフォリオを見直し、戦略的に取捨選択を行う判断力が必要です。

資金ショートを防ぐためにキャッシュフローを最適化する

再建の最中に資金が尽きれば、どんな再生計画も実行できません。そのため、キャッシュフローを最適化して資金ショートを防ぐことが不可欠です。現金の流れを細かく管理し、収入と支出のバランスを日次・週次で把握する必要があります。

例えば、不要な経費を削減し、在庫の見直しや支払いサイトの調整によって手元資金を確保することが効果的です。

また、緊急時の資金確保手段として、金融機関との連携や追加融資の交渉も準備しておくべきです。資金繰りの安定は、再生計画の基盤になります。

利益を生む事業に経営資源を集中させ収益性を向上させる

企業を再生させるには、稼げる事業に経営資源を集中させて収益性を高める必要があります。なぜなら、利益を生む構造を作らなければ、いくら債務を整理しても根本的な解決にならないからです。

例えば、売上高に対して利益率が高い商品・サービスに人員や予算を集中配分し、事業全体の採算を改善していきます。

その一方で、利益貢献度が低い業務には投資を抑えます。このように、戦略的な集中投資によって経営の効率性を高め、安定した利益構造を築くことが大切です。

従業員の意識を改革し企業再生への主体性を高める

企業再生を実現するには、従業員の意識改革が欠かせません。なぜなら、現場の協力なしに改革を進めることは困難だからです。経営陣は再生の目的やビジョンを明確に伝え、全社員が共通認識を持てるように努める必要があります。

例えば、研修や社内報を通じて再建方針を丁寧に伝え、現場の改善提案を積極的に取り入れることで、従業員の主体性が高まります。

このように、組織全体で同じ方向を向いて取り組むことで、再生のスピードと効果は大きく向上します。

市場環境を分析し競争力を強化する戦略を実行する

持続的に成長するためには、外部環境を正確に把握し、自社の競争力を強化する戦略が必要です。再生局面では内部の立て直しに注力しがちですが、市場のニーズや競合の動きを分析することも欠かせません。

例えば、顧客の変化に応じた新サービスの導入や、差別化できる価値提案を明確にすることで、再建後の市場ポジションを確保できます。

企業の再生においては、守りの戦略と同時に攻めの戦略を並行して実行することが重要です。

現状を正確に把握するためのデューデリジェンスを実施する

企業再生の第一歩は、企業の現状を正確に把握するためのデューデリジェンス(詳細調査)です。財務、事業、法務など多角的な視点から企業の実態を分析することで、再生に向けた正確な課題と解決策が見えてきます。

財務デューデリジェンスでは、資産・負債の実態把握や収益構造の分析を行い、どの程度の資金が必要かを明確にします。

事業デューデリジェンスでは、各事業の収益性や市場性を評価し、継続すべき事業と撤退すべき事業を見極めます。

法務デューデリジェンスでは、契約関係や法的リスクを洗い出し、再生過程での障害を事前に把握します。

デューデリジェンスは単なる現状分析ではなく、再生計画の基礎となる重要な作業です。客観的かつ詳細な調査を通じて、実行可能性の高い再生計画を策定することができます。

まとめ|成功ポイントを理解し、適切に実行しましょう

企業再生は、経営危機から抜け出し、持続的な成長を実現するための重要なプロセスです。

再生手法の選択や事業の見直し、資金繰りの最適化に加え、従業員の意識改革と競争力強化の戦略が再建の成否を左右します。

成功事例に共通するのは、的確な判断、スピード感、そして全社を挙げた強い実行力です。

早期に課題を見極め、最適な支援を受けながら企業再生の一歩を踏み出しましょう。