CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

業種

- 最終更新日2025.06.26

スーパーマーケット業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説

スーパーマーケット業界は国内で約15兆円規模の市場を抱えており、地域社会の生活インフラとして欠かせない存在です。しかし、人口減少に伴う客数の減少や競合企業の台頭などから厳しい経営環境が続いています。こうした背景から、スーパーマーケット業界でもM&Aを活用した譲渡・継承が重要な選択肢となっています。

M&Aを活用すると経営統合やスケールメリットが得られる一方、地域顧客との信頼関係をどう維持するかなど、乗り越えるべき課題も少なくありません。

本記事では、スーパーマーケット業界の課題と最新のM&A動向を踏まえながら、売り手・買い手双方のメリット・デメリット、そして成功のポイントを解説します。

具体的な事例を交えながら、2025年を見据えたスーパー業界の将来像についても考察していきます。スーパーマーケットが抱えるさまざまな課題と、M&Aがもたらす可能性を理解し、これからの事業戦略にぜひお役立てください。

目次

スーパーマーケット業界の市場動向

まずはスーパーマーケット業界の売上や競合環境など、全体像を把握しておきましょう。

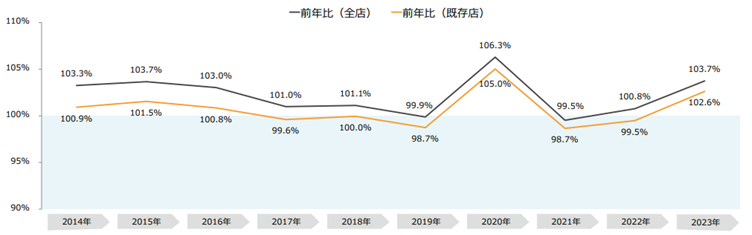

2023年のスーパーマーケット年間総売上高は全店ベースで前年比103.7%(=3.7%増)、既存店ベースでも102.6%(=2.6%増)となり、3年ぶりに前年を上回りました。特に日配カテゴリや惣菜カテゴリの伸びが顕著で、内食需要の高まりや節約志向が販売増加の要因となっています。

【引用】一般社団法人全国スーパーマーケット協会「2024年版 スーパーマーケット白書 2023年スーパーマーケット総売上高 前年比」

一方で、コンビニやドラッグストア、EC企業など多種多様なプレイヤーとの競争が激化し、店舗あたりの客数減少や価格競争が顕在化しています。さらに、宅配需要による物流コストの上昇や人件費の増加など、経営を圧迫する要因も増えてきました。

これらの状況を背景に、広域展開や経営効率化を狙ったM&Aの活用が、業界再編の大きな流れとして存在感を強めているのです。

スーパーマーケット業界が抱える課題

人口動態の変化や地域事情を背景に、スーパーマーケット業界が直面している主な課題を整理します。

人手不足による店舗運営の難航

労働人口の減少や働き方の変化により、現場の人材確保は大きな悩みの種となっています。特に棚卸しやレジ対応などに必要な人手が不足すると、サービス品質が低下して顧客満足度の低下につながります。人件費の高騰も避けられないことから、店舗運営コストの見直しと同時に省人化投資の導入が進められています。

地方店舗の売り上げの低下

人口流出や高齢化が進む地方では、売上減少による採算悪化が深刻化しています。商圏が狭まり客足が遠のくと、店舗を維持するための固定費が重くのしかかります。こうした環境の中でも地域社会に根付いたサービスを提供するためには、規模の拡大や統合を通じたコスト削減策が欠かせない課題となっています。

競合他社との価格競争

コンビニやドラッグストア、さらにはネットスーパーなど、多種多様な業態が食品販売に参入してきました。消費者は低価格帯の商品を気軽に購入できる一方、店舗側は限られた利益率の中で販売戦略を練り直さなければなりません。差別化の難しさからブランド力を高めづらく、さらなる付加価値を模索することが業界の課題になっています。

食品ロス削減の取り組みに伴う経営の負担

環境意識の高まりやSDGsの普及により、食品廃棄の削減は社会的責務となりました。発注管理や在庫管理の精度向上にはコストがかかり、店舗ごとの運用負荷も増大します。新たな技術導入や仕入れの最適化を進めることで課題解決を図りながらも、これらが経営の負担となっているのが現状です。

スーパーマーケット業界のM&A最新動向(2025年)

ここでは2025年を見据えた業界の再編動向や注目されるキーワードを取り上げます。

大手チェーンによる地域拡大を目的としたM&A

大手チェーンが地域密着の中小スーパーを買収することで、顧客基盤を素早く獲得し、商圏を拡大できる利点があります。統合後は品揃えや物流システムを共有することでコスト削減につなげられますが、地域顧客との従来の結びつきを維持するため細やかな対応が求められます。

オンラインスーパーマーケット事業の拡張

ネットスーパーの需要拡大を背景に、既存のスーパーマーケットがEC機能を強化するためのM&Aが進んでいます。店舗運営のノウハウや物流拠点を活用してオンライン注文からデリバリーまで一貫対応できるサービス整備が急速に拡張中です。こうしたサービス拡張がリアル店舗の優位性をさらに高める一方、EC企業との競合も激しさを増しています。

異業種・新規参入プレイヤーの増加

後継者不足や地元商圏の縮小といった問題を抱えるスーパーを、食品関連とは全く異なる業種が買収するケースが増えています。こうしたクロスオーバーM&Aによって新たなブランドやサービスが地域に提供されるため、顧客の満足度向上や商圏の活性化に寄与する場合もあります。しかし、業種や企業文化の違いをきちんと統合できないと、期待ほどのシナジーが得られないリスクもあるのです。

【売り手】スーパーがM&Aをするメリット

株式譲渡や事業譲渡などにより、自社の持つ課題を解決できる可能性があります。ここでは、スーパーマーケット業界がM&Aをする売り手目線のメリットをご紹介します。

後継者不足の問題を解消できる

少子高齢化や都市部への人材流出により、経営者の高齢化や管理職の不足が深刻な課題となっています。M&Aを通じて事業を引き継いでもらうことで、オーナーの引退や経営チームの補強をスムーズに進められます。人材基盤が強化されると事業の継続性だけでなく、中長期的な成長戦略も描きやすくなります。

地元での雇用を守りながら事業を存続させられる

地域に根ざしたスーパーが統合を決断する場合、最大の懸念は従業員の雇用維持です。しかし、買収先の方針次第では地域性を重視した運営が継続されることも多く、従業員の雇用が確保されやすいメリットがあります。店舗運営が存続すれば地域住民との関係性も守られ、既存の顧客基盤を維持しながら店舗を運営していけます。

規模拡大に伴いコスト削減が実現できる

M&Aでグループの一員となることで、複数店舗での共同仕入れや販促活動が可能になります。これにより仕入れ価格の交渉力が高まり、物流費用の集約なども行いやすくなります。一般的に経営規模が拡大するとシェアを獲得しやすくなり、安定した収益基盤の構築につながります。

【売り手】スーパーがM&Aをするデメリット

M&Aには、いくつかのデメリットが存在します。今後M&Aを検討する中で、売り手側が知っておくべき注意点は以下の通りです。

地域顧客との信頼関係が薄れるリスクがある

買収によって企業名やサービスが大きく変わると、これまで培ってきた地元との強い結びつきが損なわれる懸念があります。リニューアルやブランド再構築のプロセスで顧客の心を離さないためには、従来の魅力を活かした施策が必要です。新たな運営会社が地域特性を十分に理解できるかも成功の鍵となります。

M&A後に店舗が閉鎖される可能性がある

買収後の経営効率化の一環として、不採算店舗の整理統合が検討されることがあります。これは企業にとって不可避な選択肢であり、地域コミュニティに与える影響も大きいものです。店舗運営を続ける条件などをあらかじめ交渉しておくことが、地域や従業員の安心にもつながります。

企業文化やサービス方針が大きく変化する可能性がある

M&A後は統合先の経営方針やマニュアルに従う場面が増え、従来のサービススタイルや商品構成が変わりやすくなります。地方の小規模スーパーの場合、とくに地域密着の接客や独自の品揃えなどが特徴的であることが多いため、その強みが失われるリスクもあります。買収前の段階から、運営スタイルをどの程度維持するかを協議することが重要です。

【買い手】スーパーをM&Aをするメリットデメリット

買い手も地域のブランド力やノウハウを手に入れるメリットがある反面、統合コストやリスク管理を考慮しなければなりません。

買い手側にとっては短期間で店舗網を拡充し、地域顧客の信頼を含めたブランド力を獲得できるという大きなメリットがあります。既存のスーパーマーケットが持つ地域密着型のノウハウや商品開発力を取り込むことで、新しい市場への展開やサービス強化が可能になるからです。

しかし、その一方で統合プロセスに伴うシステム投資や、買収先の企業文化を理解して従業員のモチベーションを保つ必要があり、この点を軽視すると期待したシナジーを得るまでに時間を要するリスクもあります。

スーパーマーケット業界のM&A相場について

M&Aに際してもっとも気になる部分といえるのが価格相場ではないでしょうか。以下では、スーパーマーケット業界のM&A相場に関する情報を解説します。

価格は一概には決められない

M&Aの価格は多様な要因によって変動するため、一概に相場を提示するのは難しいものの、類似の取引事例などを参考に算定される場合があります。価格に影響を与える要因として、「会社の規模」「収益性」「将来性」「負債」「ブランド力」などが挙げられます。

M&Aにおけるスーパーマーケット業界の企業価値の算出方法

日本の中小企業のM&Aでは、企業価値算定方法として「時価純資産+営業権法」と「マルチプル法」が採用される場合が多いです。自社の価値について気になる場合は、ぜひ以下の企業価値算定シミュレーションをお試しください。

スーパーマーケットのM&Aを成功させるポイント

スーパーマーケット業界のM&Aを成功に導くためには、綿密な事前準備と適切な実行プロセスの管理が重要となります。以下に、特に重要なポイントを3つ解説します。

地域特性を考慮した統合戦略を策定する

各地域は消費者の年齢構成や嗜好、ライフスタイルなどが大きく異なります。そのため、一律の店舗フォーマットや品揃えを導入するだけでは、統合のメリットを生かしきれないケースがあります。一社に統合しつつも地域ごとの個性を残すことで、従来の顧客基盤を維持しながら新たなニーズにも応えられます。

店舗の従業員や顧客に配慮した丁寧なコミュニケーションを行う

M&Aによって従業員の雇用形態や職場環境に変化が生じるため、不安や戸惑いを招きやすいものです。適切なタイミングで情報を共有し、経営方針や待遇面について詳しく説明することでモチベーションを維持できます。地域の顧客にも運営方針やサービス内容の変化を説明する場を設けることで、継続的な信頼関係を構築しやすくなります。

適切なアドバイザーや専門家を活用する

M&Aには財務や法務、人事制度の統合など幅広い知識が必要です。自社だけで対処しようとすると時間とコストがかさんだり、重要なリスクを見落としたりする可能性もあります。専門家のサポートを受けることで、迅速かつ的確に手続きを進め、統合プロセスの混乱を最小限に抑えることが可能になります。

スーパーマーケット業界のM&A事例

最後に、○○業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社による株式会社いなげやのM&A

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(U.S.M.H)は、2024年11月に、関東を地盤とする老舗スーパー「いなげや」を株式交換により完全子会社化する予定です。

本件は、イオンによるいなげやの公開買付けに続く形で進められており、いなげや株は11月末に上場廃止となります。

両社は、商品調達や物流、人材育成、DX推進といった領域でのシナジーを見込んでおり、首都圏でのドミナント戦略を強化し、1兆円規模のSMグループの形成を目指します。競争の激化やコスト上昇など逆風が続く中、スケールメリットを活かした持続的成長戦略の一環といえます。

【出典】ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社「ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社による株式会社いなげやの完全子会社化に関する株式交換契約及び経営統合契約締結」

株式会社エコスによる株式会社ココスナカムラのM&A

食品スーパーマーケットを展開するエコスは、2024年9月に東京都内で8店舗を運営するココスナカムラを完全子会社化する株式譲渡契約を締結しました。ココスナカムラは創業50年以上の歴史を持ち、地域密着型の経営で高い信頼を築いてきた企業です。

一方のエコスは「正しい商売」を掲げ、関東圏を中心に店舗展開を進めています。本件は、両社の独自性を維持しつつ、ノウハウや経営資源を相互に活用することで、地域に根差した競争力のある店舗づくりと企業価値の向上を図る戦略的なM&Aです。都市型店舗への足掛かりとしても注目されます。

【出典】株式会社ココスナカムラ「株式譲渡契約締結のお知らせ」

株式会社イズミによる株式会社西友の事業譲受

イズミの連結子会社であるゆめマート熊本は、2024年8月に西友が九州地域で展開する食品スーパー69店舗を吸収分割により承継する契約を締結しました。

西友は「サニー」ブランドなどを通じて福岡県を中心に強固な地盤を築いており、駅前などの好立地店舗を多く有しています。

イズミはこれまで中国・四国・九州地方を中心としたドミナント戦略を推進しており、本件により福岡エリアでのネットワーク拡充と競争力強化が見込まれます。両社のノウハウ融合によって、地域密着型の展開と経営効率の向上が期待される大型再編です。

【出典】株式会社イズミ「当社連結子会社における会社分割(吸収分割)による株式会社西友の九州事業の承継に関するお知らせ」

まとめ|スーパーマーケット業界の特徴を理解し、M&Aを成功へ

課題を抱えつつも地域経済を支えるスーパーマーケットにとって、戦略的M&Aは避けて通れない選択肢です。

人口減少や競争環境の激化という逆風の中でも、スーパーマーケットは生活必需品を扱う業態として大きな需要を持っています。M&Aを適切に活用すれば、安定的な経営基盤を確立しつつ、地域の雇用確保や顧客ニーズへの細やかな対応を実現できます。

一方で、文化の融合や地域顧客との関係維持には十分な配慮が必要となり、統合後の運営設計こそが成功のカギを握ります。M&A スーパーが増える今こそ、業界特有の要素を踏まえた緻密な戦略によって、新たな発展を目指すことが大切です。

CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。