CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

業種

- 最終更新日2025.06.26

グループホームのM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説

少子高齢化の加速に伴い、高齢者を対象とする介護サービスは大きな注目を集めています。特に少人数制で家庭的なケアを特徴とするグループホームは、高齢者本人だけでなく、その家族にも安心感を提供する重要な役割を担っています。

今後ますます需要が高まると予想される一方で、人材不足や経営負担などの問題を抱えている施設も少なくありません。そのため、事業継続や経営上の課題解決を目的にM&A(合併・買収)を検討する動きも広がりを見せています。

本記事では、グループホームの市場動向や業界が抱える課題、M&Aの最新事情について詳しく解説します。また、M&Aを行うにあたってのメリット・デメリットや成功のポイント、さらには実際の事例を通して、今後の選択肢に役立つ情報をお伝えしていきます。

目次

グループホームの市場動向

グループホームは認知症高齢者や要支援・要介護者に対して、家庭的な環境でケアと日常生活支援を行う施設として、市場が拡大し続けています。

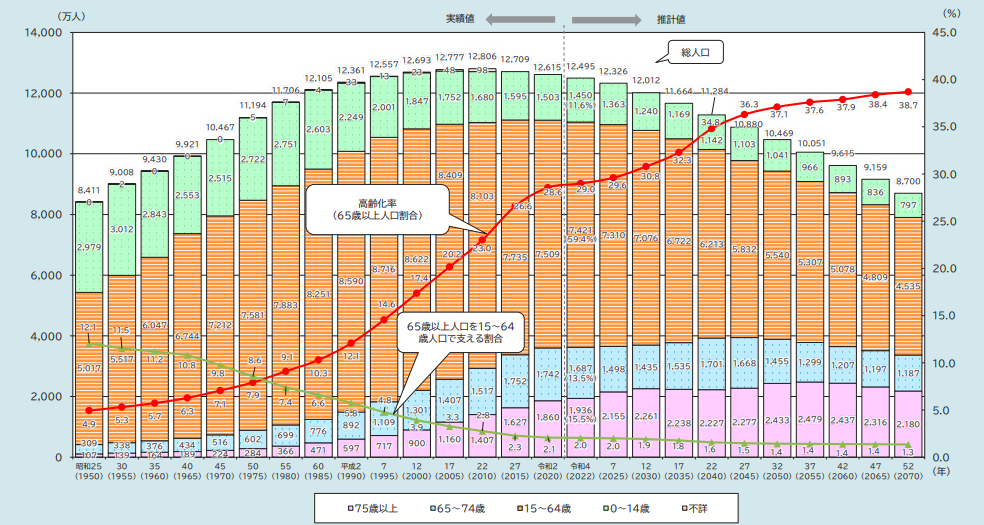

【引用】内閣府「令和5年版高齢社会白書(全体版)高齢化の推移と将来推計」

2025年時点で高齢化率(65歳以上人口割合)は29.6%に上ります。今後も高齢化率は拡大見込みであり、グループホームを含む高齢者向けのサービスの需要は今後も高まる見込みです。

近年、特に認知症高齢者を対象としたグループホームへの需要は高まりを見せています。これは団塊の世代が後期高齢者の年代に差しかかり、要介護者数が急増しているためです。施設利用者一人ひとりにきめ細やかなサービスを提供できる強みから、他の介護サービスに比べても利用者満足度が高い特徴があります。

グループホームは“小規模・地域密着型”のケアを可能にしていますが、同時に運営コストが高くなりがちな側面もあります。国や自治体の支援制度とあわせて、適切な介護報酬を確保できる運営体制を整えることが、安定した経営を続ける上で不可欠です。

一方で、大手企業の参入や市場シェアの拡大に伴い、地域ごとの競争も激化してきています。より質の高いサービスを求める利用者や家族のニーズに応えるためにも、スタッフの充実やサービスの多様化を進める施設が今後さらに注目を集めるでしょう。

グループホーム業界が抱える課題

拡大する市場とは裏腹に、人材不足や環境変化への対応など、グループホーム業界には多くの課題が存在します。ここでは、主な課題を3つ見ていきましょう。

高齢者人口および要介護者数の増加

団塊の世代が後期高齢者となる2025年頃には、要介護者数がさらに増加すると見込まれています。需要が拡大する一方で、新設施設や人材確保が追いつかず、慢性的な入居待ちやスタッフ負担増が課題となっています。運営者には、中長期的な地域ニーズの把握と適切な施設拡充計画が求められます。

人材不足と離職率の問題

介護業界全体が慢性的な人材不足に悩まされている中、グループホームも例外ではありません。給与水準や勤務形態、夜勤の負担などが離職率を高めやすく、サービス品質をいかに維持するかが重要です。研修制度の充実や人事評価制度の整備など、環境改善に向けた取り組みが継続的に求められます。

介護報酬の改定とコスト面の課題

定期的に行われる介護報酬改定の影響は、事業収益に大きく反映されます。報酬減額が行われると収益改善に向けた必要投資が困難になり、サービスの質に影響を及ぼす可能性があります。さらに、認知症対応など特殊なケアが多いグループホームでは、運営コストも高くなるため、経営バランスの確保が重要なテーマになります。

グループホームのM&A最新動向

後継者不足や新規顧客獲得を狙う大手企業の参入などを背景に、グループホーム業界ではM&Aが活発化しています。ここでは、主な動向を3つ見てみましょう。

後継者不在によるM&A

経営者の高齢化や人材不足が重なり、後継者が見つからないケースが急増しています。長期的な施設運営を維持するためにも、外部資本を呼び込みM&Aで事業を継承する動きが一般化してきました。

大手企業による市場統合

訪問介護サービスや有料老人ホームを既に運営している大手企業が、地域のグループホームを買収してサービスを統合化する傾向が見られます。これによって顧客層の幅が広がり、地域の包括的な介護環境を整備する効果が期待されています。

企業価値向上を目的とした異業種M&A

金融機関や不動産業など異業種の企業が、社会的ニーズの高さや安定収益を見込んでグループホームに参入するケースも増えています。企業価値の向上やイメージアップの観点からも、介護事業への進出が注目されているのです。

【売り手】グループホームがM&Aをするのメリット

株式譲渡や事業譲渡などにより、自社の持つ課題を解決できる可能性があります。ここでは、グループホームがM&Aをする売り手目線のメリットをご紹介します。

経営負担の軽減

日々の運営管理や労務、防災・衛生基準への対応といった負担が、買収先に移管されることで経営者の負担が大幅に軽減します。これにより、個人の健康問題や精神的ストレスが原因で施設運営が立ち行かなくなるリスクを低減できます。

事業継続による地域への貢献

グループホームは地域密着型の施設であるため、M&Aによって事業が継続可能になれば、地域住民の安心感を維持できます。売り手としても、長年育んだ利用者との絆やスタッフの雇用を守ることにつながり、地域全体にとってもプラスの影響を及ぼします。

従業員の雇用維持

M&Aによって新オーナーの経営基盤を活用できるため、給与や福利厚生の改善が期待できる場合もあります。従業員が安心して働き続けられる環境が維持されることで、サービスの質の向上にも寄与します。

【売り手】グループホームがM&Aをするのデメリット

M&Aには、いくつかのデメリットが存在します。今後M&Aを検討する中で、売り手側が知っておくべき注意点は以下の通りです。

経営方針の変化

買い手が掲げる新しい経営ビジョンが、これまでの施設理念やケア方針とは相容れない場合、利用者やスタッフの混乱につながるリスクがあります。売却条件として、一定の運営方針を維持する旨を契約書に明記するなど、調整策が重要です。

利用者や従業員への影響

事業再編や組織体制の変更が行われると、利用者のサービス利用方法やスタッフの勤務形態が変更されるケースがあります。これに対して十分な説明を行わないと、不信感や離職率の上昇にもつながりかねません。

売却希望価格の不一致

それまでの設備投資や独自のノウハウをどう評価するかは、売り手と買い手の交渉次第です。希望価格と評価額に大きな差がある場合、最終的に交渉決裂に至る可能性もあるため、専門家の査定や市場相場の把握が必要不可欠です。

売却希望価格の不一致を解消するためには、➀M&A登録支援機関など信頼できる仲介会社による客観的な評価を早期に受ける、➁業界標準の評価方法(EBITDAマルチプル法など)を基に根拠ある価格設定を行う、➂条件面(譲渡後の社長や従業員の待遇、取引先との継続等)で柔軟な対応を検討するなどの方法があります。

特に介護業界では施設の稼働率向上余地や人材確保の状況などが評価に大きく影響するため、これらの要素を数値化して提示できるよう準備しておくことが重要です。

【買い手】グループホームをM&Aするメリットデメリット

買い手にとっても、介護市場の拡大や安定的な収益基盤を得られる点など、多くの利点がある一方で、運営管理リスクが伴います。

メリットとしては、既存の利用者基盤やスタッフをそのまま引き継げるため、事業立ち上げ時のコストや時間を大幅に圧縮できる点が挙げられます。さらに、利用者や地域との信頼関係も一から築く必要がないため、有利なスタートを切りやすいでしょう。

一方で、既存の運営体制を引き継ぐということは、隠れた問題や課題を抱えている可能性もあるということです。デューデリジェンスなどでリスクを整理し、統合プランを策定することが、買い手にとっては欠かせないプロセスとなります。

グループホームのM&A相場は?

グループホームのM&A評価では、一般的に『EBITDA×マルチプル』方式や『時価純資産+営業権』方式が用いられます。介護業界におけるマルチプルは通常2〜5倍程度ですが、グループホームの場合、稼働率・収益性・立地条件・人材の充実度によって大きく変動します。

特に安定した自治体との関係性を持ち、高い入居率を維持している施設は高い評価を受ける傾向にあります。また、不動産(建物・土地)を所有しているか賃借かによっても評価方法が異なり、所有物件の場合は不動産価値も含めた評価となります。

自社の具体的な企業価値を知りたい方は、ぜひ「企業価値算定」をお試しください。

>企業価値算定はこちら

グループホームがM&Aを成功させるためのポイント

グループホームのM&Aを成功に導くためには、綿密な事前準備と適切な実行プロセスの管理が重要となります。以下に、特に重要なポイントを4つ解説します。

財務・運営状況の徹底調査を行う

施設の収支バランスや借入金の状況、稼働率などを細部まで検証する作業が欠かせません。専門家によるデューデリジェンスを活用し、潜在的なリスクを早期に把握することで、譲渡価格や事業計画をより現実的に設定できます。

利用者・従業員への配慮を十分に行う

M&A後の運営方針やサービス形態が変わる場合、利用者と従業員の不安を取り除くために十分な説明と協議が必要です。特にグループホームはサービスの質が利用者満足度を大きく左右するため、早期に現場の声を取り入れたコミュニケーション体制を整えましょう。

適切なアドバイザーや専門家を活用する

介護業界特有の規制や補助金制度、労務管理など専門性の高い領域があります。行政手続きや契約書面の作成など複雑なタスクを円滑に進めるためにも、M&A仲介会社や弁護士、会計士など、信頼できる専門家の協力を得ることがおすすめです。

グループホームのM&A事例

最後に、グループホーム業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。

株式会社ソラストによるなごやかケアリンク株式会社のM&A

株式会社ソラストは、2019年4月に、東京都内を中心にデイサービス事業を展開する、なごやかケアリンク株式会社の全株式を約13億円で取得し、子会社化しました。

なごやかケアリンクは「デイサービスセンターなごやか」ブランドで通所介護事業所を53ヶ所運営しており、本件によりソラストグループの事業所数は177ヶ所に拡大しました。

地理的重複が少ないためエリア拡充とサービス網の強化が見込まれ、同社が掲げる「地域トータルケア」構想の推進に大きく貢献する戦略的なM&Aとなりました。

【出典】株式会社ソラスト「なごやかケアリンク株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」

株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティによる株式会社ホームライク湘南のM&A

株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティは、2019年2月に神奈川県茅ケ崎市でグループホームを運営する株式会社ホームライク湘南の全株式を取得し、完全子会社化しました。

ホームライクは、地域医療との連携を重視しながら介護人材の育成にも注力しており、同社の拠点はユニマットグループの既存施設との地理的な連携による相乗効果が期待されています。複合型介護施設の運営力強化と人材確保を図るユニマットにとって、戦略的な地域拠点拡大となるM&Aです。

【出典】株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ「株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」

株式会社ケア21による株式会社凛のM&A

株式会社ケア21は、2025年5月に、(介護予防)福祉用具貸与および特定福祉用具販売事業を、完全子会社である株式会社凛に吸収分割の形で承継させると発表しました。

分割対象事業は直接介護ではないものの、住環境改善などを通じて利用者の生活を支えており、グループ内では購買機能の集約拠点としても機能しています。

本再編により、該当事業の機動的な運営と収益性向上を図る狙いで、より専門性の高い体制構築と事業効率化を目指す動きといえます。

【出典】株式会社ケア21「子会社との会社分割(吸収分割)に関するお知らせ」

まとめ|グループホームM&Aの特徴を押さえて、M&Aを成功させましょう

高齢化が進む中、グループホームへの需要は一段と高まると考えられ、M&Aは事業継続や成長における大きな選択肢です。

売り手にとっては経営負担の軽減や事業継続が可能となり、買い手にとっては蓄積されたノウハウや地域密着型サービスを手に入れられる点が魅力です。一方で、経営方針の変化や従業員・利用者への不安など、慎重に配慮すべき課題も存在します。

M&Aを成功させるためには、財務・運営状況の適切な把握、専門家との連携、そして現場とのコミュニケーションが欠かせません。これらのポイントを押さえたうえで、グループホームの特性に合ったM&Aを進めることで、すべての関係者にとってより良い結果を導くことができるでしょう。

CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、特に介護・福祉事業のM&Aに豊富な経験を持っています。グループホームの適正評価や事業承継スキームの構築、行政対応など業界特有の課題に精通したプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。