CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

業種

- 最終更新日2025.06.26

温泉業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説

温泉施設の経営に悩み、事業承継や売却を検討されていませんか?また、温泉業界への参入を目指し、M&Aの可能性を探っている企業もいらっしゃるのではないでしょうか。

一方で、温泉業界は「施設の老朽化で修繕費が捻出できない」「後継者が見つからず廃業を考えている」が課題となっています。

この記事では、2025年に向けた温泉業界のM&A動向や成功事例、課題を整理し、適切な判断をサポートする情報をお届けします。

目次

温泉業界の市場動向

日本の温泉業界は、コロナ禍からの回復基調にあり、インバウンド需要の復活や国内旅行の活性化により、市場規模は緩やかな拡大傾向を示しています。

厚生労働省「衛生行政報告例」によると、日帰り温浴施設やスーパー銭湯などを含む私営の「その他公衆浴場」の数は24年3月末で9,277施設。1年前に比べ38施設(0.4%)増えた。

一方で、施設の老朽化や後継者不足、人材確保の困難さなど、業界全体として構造的な課題を抱えています。このような状況下で、事業の継続や成長戦略としてM&Aが有効な選択肢となっており、特に地方の老舗温泉旅館を中心に、業界再編の動きが活発化しているのが現状です。

【出典】厚生労働省「衛生行政報告例」

温泉業界の市場変動の要因

市場規模の変動における、主な要因をご紹介します。

インバウンド需要の変化

コロナ禍以前の2019年には、年間約3,000万人の外国人観光客が日本を訪れ、その多くが温泉体験を楽しんでいました。2023年以降は入国制限の緩和により、インバウンド需要が徐々に回復基調となります。

国内旅行需要の推移

2020年から2021年にかけては度重なる緊急事態宣言により、温泉施設の利用が大きく制限されました。しかし、GoToトラベルキャンペーンなどの需要喚起策や、マイクロツーリズムの浸透により、国内需要は着実な回復を見せています。

また、大阪・関西万博の開催による観光需要の増加や、withコロナ時代における新しい旅行スタイルの定着が追い風となる見込みです。

温泉業界が抱える課題

温泉業界は現在、施設の老朽化や人手不足など、複数の深刻な課題に直面しています。特に地方の老舗旅館では、施設の維持管理費用の増大と収益の低下が経営を圧迫し、事業継続の危機に瀕している施設も少なくありません。

このような状況の中、後継者不足も大きな問題となっており、廃業を検討せざるを得ない温泉施設が増加傾向にあります。以下では、主な課題を3つご説明します。

施設の老朽化と修繕費用の負担増加

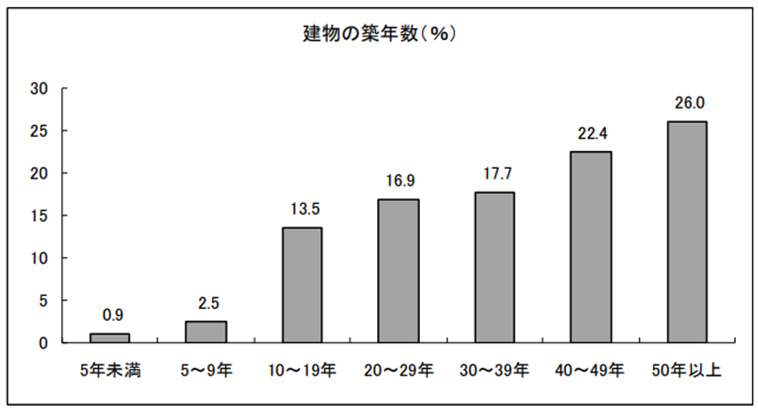

厚生労働省の調査によると、建物の築年数別施設数の割合は「50 年以上」が26.0%と最も高く、次いで「40〜49 年」が22.4%、「30〜39 年」が17.7%となっています(図1)。

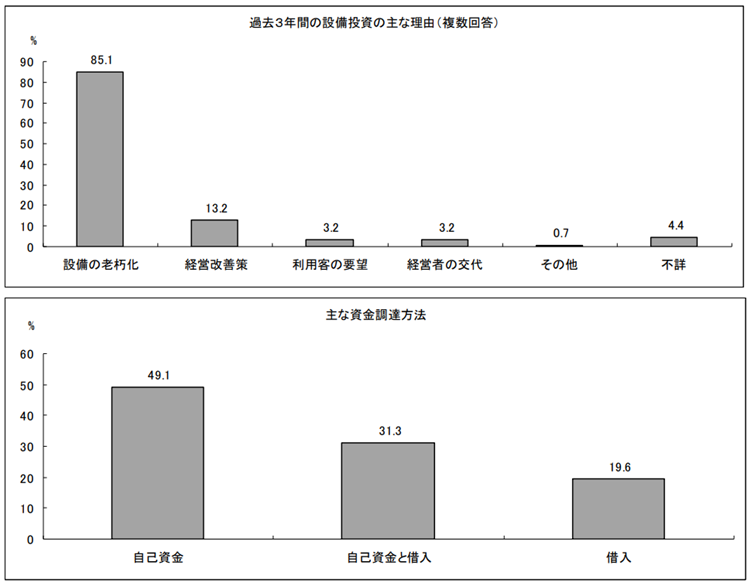

また、過去3年間の設備投資実績及び資金調達方法別に割合を見ると、設備投資実績を行った施設の主な理由としては、「店舗・設備の老朽化」が85.1%と最も高くなっています。

また、設備投資を行う際の資金調達方法は、「自己資金」が49.1%と最も多くの割合を占めています(図2)。施設の修繕費が、温泉運営において大きな負担となっていることが見て取れます。

図1:建物の築年数別施設数の割合

図1:建物の築年数別施設数の割合

図2:過去3 年間の設備投資実績及び資金調達方法別施設数の割合

図2:過去3 年間の設備投資実績及び資金調達方法別施設数の割合

利用者数の減少による収益の低迷

温泉業界の収益低迷は、利用者数の減少が大きな要因となっています。2019年と比較すると、2022年度の入湯客数は約80%程度の水準にとどまっています。この状況は、多くの温泉施設が厳しい経営状況に直面していることを示唆しています。

この背景には、以下のような複合的な要因が存在します。

- 旅行形態の変化:団体旅行需要の減少により、宿泊客数・稼働率が低減

- 消費者ニーズの変化:従来の温泉地のビジネスモデルと、現代の旅行者のニーズとの乖離

- 施設の老朽化:収益低下により、必要な設備更新や修繕が行えず、施設が陳腐化・老朽化

- 悪循環の発生:施設の魅力低下により更に集客力が低下し、観光地全体に悪影響

具体的な例として、鬼怒川温泉の宿泊客数の推移が挙げられます。1990年代のピーク時には年間341万人だった宿泊客数が、その後景気の低迷や団体旅行の衰退で減少に転じました。

この状況を改善するためには、旅行形態や消費者ニーズの変化に対応したビジネスモデルの転換が必要です。また、施設の更新や魅力向上のための投資も重要となります。さらに、温泉地全体としての魅力を高めるための取り組みも求められています。

深刻な人手不足

温泉業界における人手不足は、施設運営の根幹を揺るがす重大な課題となります。

帝国データバンクの調査によると、2024年10月時点で旅館・ホテルを営む企業の「62.9%」が正社員が不足していると回答しており、これは全業種のうち6位に該当しています。

また、非正社員に関しては「60.9%」が不足していると回答しており、この数値は全業種の中で飲食店に次ぐ2位の結果です。

人手不足の要因としては、以下のような要素が挙げられます。熱海市の具体事例をもとに状況を見てみましょう。

- 人口減少:熱海市の例では、1965年をピークに人口が減少し続けており、2045年には21,267人まで減少すると予想されています。

- 高齢化:熱海市の高齢化率は2020年時点で48.7%と、全国平均の28.7%を大きく上回っています。

- 地理的要因:例えば、熱海市と隣接する神奈川県湯河原町との最低賃金の差が128円あり、より良い給料を求めて人材が流出しています。

- 労働条件:不規則な勤務体系や休日出勤の多さが若年層に敬遠されている可能性があります。

これらの課題に対して、一部の地域では「プチ勤務」という新しい雇用形態を導入し、一定の成果を上げています。また、外国人材の活用も検討されていますが、制度面での課題も指摘されているのが現状です。

【出典】帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)」

【出典】ジョブズリサーチセンター「「ないと思っていた労働力」プチ勤務で宿の人材不足解消へ」

経営者の高齢化

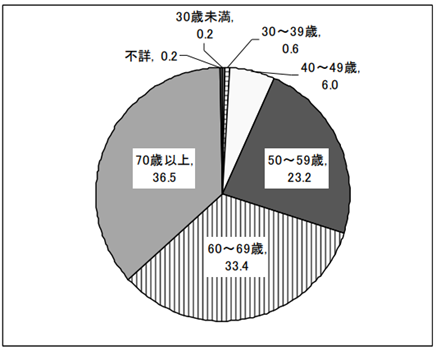

経営者の年齢階級別に全体の施設数の構成割合を見ると、「70 歳以上」が、36.5%と最も高く、次いで「60~69歳」が、33.4%、「50~59 歳」が、23.2%と、50歳以上が全体の9割以上となっている。

このような状況の中、後継者が不在のケースも多いのが現状です。

図3:経営者の年齢別施設数の構成割合(単位:%)

図3:経営者の年齢別施設数の構成割合(単位:%)

温泉業界のM&A最新動向(2025年)

温泉業界のM&A市場は着実な成長を続けており、特に地方の老舗温泉旅館を対象とした案件が増加傾向にあります。インバウンド需要の回復を見据えた外資系企業の参入や、投資ファンドによる温泉リゾートの大型施設の買収など、業界再編の動きが活発化しています。

ここでは、温泉業界のM&A動向にフォーカスして見ていきましょう。

地方の老舗温泉旅館を対象としたM&Aの増加傾向

地方の老舗温泉旅館を対象としたM&Aは、2025年に向けて年々増加傾向にあり、業界再編の重要な潮流となります。この背景には、後継者不足や施設の老朽化という課題を抱える地方の温泉旅館が増加していることが挙げられます。

具体的な動向として、以下のような特徴が見られます。

- 地域金融機関が仲介役となり、地元企業による買収を促進

- 複数の温泉旅館を展開する温泉チェーンによる積極的な買収

- 観光まちづくり会社や第三セクターによる地域活性化を目的とした買収

特に注目すべき点は、単なる事業承継にとどまらず、地域の観光資源として温泉旅館を存続させるという視点でのM&Aが増えていることです。買収側は施設のリノベーションや運営効率化を通じて、収益性の向上を図っています。

外国人観光客の需要を見越した外資系企業による買収事例

近年、外資系企業による日本の温泉施設の買収は増加傾向にあります。これは、インバウンド需要の回復と、日本の温泉文化への関心の高まりを反映した動きとなります。外資系企業による買収の特徴として、以下のような傾向が見られます。

- 都市部からのアクセスが良好な温泉地での案件が中心

- 客室数50室以上の中規模以上の施設が主な対象

- 富裕層向けのラグジュアリー路線へのリブランディングを計画するケースが多い

このような外資系企業の参入は、日本の温泉業界に新たな経営手法や投資資金をもたらす一方で、地域社会との調和や伝統文化の継承といった課題にも直面しています。そのため、地域住民や従業員とのコミュニケーションを重視し、日本の温泉文化を理解した上での運営が求められます。

【売り手】温泉業界がM&Aをするメリット

温泉業界でM&Aを検討する売り手側には、複数の重要なメリットがあります。ここでは、売り手側の主なメリットを3つご紹介します。

後継者不足の問題を解決し事業を存続できる

温泉業界のM&Aにおいて、後継者不足の問題解決は最も重要なメリットの1つと言えます。実際に、「旅館・宿泊所」の49.7%が、後継者不在であるという調査結果があります。

M&Aを活用することで、経営者は事業を継続しながら円滑な承継を実現できる可能性が広がります。特に老舗旅館では、長年培ってきた伝統や従業員の雇用、地域との関係性を守りながら、新しいオーナーへとバトンを渡すことができます。

【出典】観光経済新聞「企業の後継者不在率、過去最低の52% 脱ファミリー化進む 帝国データ調査」

老朽化施設の維持や更新費用の負担を軽減できる

従来は多くの場合、自己資金での対応が必要だった施設の補修や設備更新も、買い手企業の経営資源を活用することで計画的に実施できるようになります。

また、グループ企業のスケールメリットを活かした資材の一括購入や、修繕業者との交渉力強化によるコスト削減も期待できます。

さらに、買い手企業が持つ施設管理のノウハウや技術を活用することで、より効率的な維持管理が可能になります。予防保全の考え方を導入することで、大規模な修繕を未然に防ぎ、ランニングコストを抑制するといった取り組みも実現できます。

地元経済や観光産業への貢献を維持できる可能性がある

温泉施設がM&Aを通じて買収された場合でも、地域の観光資源としての役割を維持し、地元経済への貢献を続けられる可能性があります。

多くの温泉施設は、地域の観光産業の中核として重要な役割を果たしています。観光客の集客や雇用の創出、関連産業の活性化など、地域経済に大きな波及効果をもたらしているのです。

M&Aにより経営基盤が強化されることで、「安定した雇用の維持による地域の就労機会の確保」「食材や備品の地元業者からの調達継続」「観光PRや誘客活動を通じた地域全体の活性化」といった形で、地域貢献を継続・発展させることが期待できます。

また、外国人観光客の誘致に強みを持つ企業による買収の場合、インバウンド需要の取り込みを通じて地域全体の観光産業の発展に寄与することも可能です。地域の魅力を国内外に発信し、新たな観光客層の開拓につながるといった効果も期待できます。

【売り手】温泉業界がM&Aをするデメリット

続いて、売り手側のデメリットを見ていきましょう。

従業員が雇用条件の変化に不安を感じ退職するリスク

経営権が移行することで給与体系や福利厚生、勤務体制が変更される可能性があり、長年働いてきたスタッフが不安を感じて退職してしまうケースが少なくありません。

特に温泉旅館では、お客様との信頼関係や施設特有のおもてなしが重要な価値となっています。ベテラン従業員の退職は、サービス品質の低下やリピーター離れにつながる可能性があるため、事業価値を大きく毀損するリスクとなります。

このようなリスクを軽減するためには、雇用条件の継続性確保を買収条件に含めたり、段階的な制度変更による激変緩和措置の導入が必要です。

地元住民や常連客からの反発や信頼低下が懸念される

温泉業界のM&Aにおいて、地元住民や常連客からの反発は深刻な課題となります。長年築き上げてきた信頼関係や地域との結びつきが損なわれることへの懸念が、M&A実施の大きな障壁となっているのです。

特に由緒ある温泉旅館の場合、地域のシンボル的存在として認識されていることが多く、外部資本による買収は地元コミュニティに大きな衝撃を与える可能性があります。実際に、老舗旅館のM&A後に地元住民から反対運動が起きたケースも報告されています。

地元住民や常連客からの反発・信頼低下を避けるためには、地域住民や常連客とのコミュニケーションを丁寧に行ったり、伝統や価値観を継承する姿勢を明確に示したりすることが大切です。

売却価格が期待に達しない場合がある

温泉施設の価値評価は非常に複雑で、以下のような要因が価格評価を難しくしています。

- 温泉権や源泉の価値算定の複雑さ

- 老朽化施設の修繕費用の見積もりの困難さ

- 地域性や季節変動による収益予測の不確実性

- のれん価値や無形資産の評価の難しさ

また、コロナ禍の影響による業績悪化も、売却価格に大きく影響を与えています。過去の好調期の業績を基準に価格を設定しても、現在の収益性や将来の回復見通しを重視する買い手との間で、価格の合意に至らないことが少なくありません。

このような状況を踏まえ、温泉施設の経営者は売却価格に関して現実的な期待値を持つことが重要です。また、価格以外の条件、例えば従業員の雇用継続や取引先との関係維持なども含めて総合的に判断することが賢明です。

【買い手】温泉業界をM&Aするメリットデメリット

ここまで、売り手企業にとってのメリット・デメリットを整理しました。続いて、買い手企業にとってのメリット・デメリットを整理します。

メリット

観光業や地域経済への貢献を通じたブランド価値の向上が期待できる

温泉施設を買収する企業にとって、地域経済や観光産業への貢献は、社会的価値の創出とブランド価値向上につながる重要な要素です。

地域の観光産業の中核を担う温泉施設は、雇用創出や地域活性化に大きな影響力を持っています。M&Aを通じて施設を存続させることで、地域経済への貢献を継続できるだけでなく、企業の社会的責任(CSR)活動としても高い評価を得ることができます。

既存顧客基盤を引き継ぐことで集客リスクを抑えられる

温泉施設のM&Aにおいて、既存顧客基盤の継承は買い手企業にとって大きな魅力となります。

特に老舗温泉旅館では、数十年以上かけて築き上げた固定客層が存在し、安定的な集客が見込めます。新規出店の場合、顧客の開拓から始める必要がありますが、M&Aでは既存の顧客データベースや予約履歴を活用できるため、営業面でのリスクを大幅に軽減できるのです。

デメリット

施設の老朽化対応や修繕費用が想定以上にかかるリスク

温泉施設では、老朽化が進んでおり修繕が必要な状態の企業も多いのが現状です。特に源泉設備や配管系統は目視での確認が難しく、買収後に予想を超える修繕費用が発生するケースが少なくありません。

そのようなリスクを避けるためには、表面的な施設状況の確認だけでなく、設備の詳細な調査と将来的な修繕計画の策定が不可欠です。慎重なデューデリジェンスを行い、修繕費用を適切に見積もるようにしましょう。

従業員や顧客との信頼関係を維持するための対応が求められる

従業員や顧客との信頼関係維持が非常に重要な課題となります。これは単なる経営権の移転だけでなく、長年培われた「おもてなしの心」や「施設独自のサービス文化」を継承していく必要があるためです。信頼関係の維持には、慎重かつ丁寧なコミュニケーションが不可欠となります。

特に重要なのは、現場スタッフのモチベーション維持です。ベテラン従業員の持つノウハウや、お客様との関係性は温泉施設の重要な資産となります。彼らが新体制でも安心して働ける環境を整えることが、サービス品質の維持につながります。

温泉業界のM&A相場について

M&Aに際してもっとも気になる部分といえるのが価格相場ではないでしょうか。以下では、温泉業界のM&A相場に関する情報を解説します。

価格は一概には決められない

M&Aの価格は多様な要因によって変動するため、一概に相場を提示するのは難しいものの、類似の取引事例などを参考に算定される場合があります。価格に影響を与える要因として、「会社の規模」「収益性」「将来性」「負債」「ブランド力」などが挙げられます。

M&Aにおける温泉業界の企業価値の算出方法

M&Aの譲渡価格は、「DCF法」「類似会社比較法」「時価純資産法」など複数の算定方法を状況に応じて使い分け、あるいは組み合わせて算出します。自社の価値について気になる場合は、ぜひ以下の企業価値算定シミュレーションをお試しください。

温泉業界がM&Aを成功させるためのポイント

温泉業界のM&Aを成功に導くためには、慎重な事前準備と関係者との丁寧なコミュニケーションが欠かせません。ここでは、成功に向けて特に重要な3つのポイントを解説します。

施設の資産価値や収益状況を正確に評価する

温泉施設は、不動産や設備、温泉権など、複雑な資産構成を持つため、専門的な知識に基づいた綿密な評価が必須となります。

施設の資産価値を評価する際には、建物や設備の老朽化状態、必要な修繕費用、温泉源の状態や権利関係など、多岐にわたる要素を総合的に判断する必要があるでしょう。特に温泉権については、その価値評価が一般的な不動産評価とは異なるため、温泉業界に精通した専門家の意見を求めることをおすすめします。

さらに、温泉施設特有の無形資産についても適切な評価が必要です。老舗旅館としてのブランド価値、常連客との関係性、地域社会における存在意義など、数字では表現しきれない価値についても、M&Aの価値算定に反映させることが重要となります。

地域住民や従業員への説明を徹底し信頼関係を維持する

地域住民や従業員への説明を徹底し、信頼関係を維持することは、温泉業界のM&Aを成功に導く重要な鍵となります。

温泉施設は多くの場合、地域の観光産業の中核として長年親しまれてきた存在です。そのため、M&Aによる経営権の移転は、地域社会に大きな影響を与える可能性があります。

まず従業員に対しては、丁寧な説明を行うことが重要です。具体的には、M&Aの目的や今後の経営方針、雇用条件の変更有無などについて、個別面談や説明会を通じて詳細な情報提供を行います。

地域住民に対しても、M&Aによって温泉施設の伝統や文化が守られ、地域経済への貢献が継続されることを丁寧に説明する必要があります。また、買収側の企業は地域のお祭りや伝統行事への参加、地元食材の活用、地域雇用の維持など、具体的な地域貢献策を示すことで、住民の理解を得やすくなるでしょう。

買収先や売却先の企業文化や経営方針を事前に確認する

企業文化や経営方針の不一致は、M&A後の統合プロセスで深刻な問題を引き起こす可能性があります。特に温泉施設では、おもてなしの理念や地域との関わり方について、両者の価値観が合致していることが重要です。

例えば、高級路線の温泉旅館を大衆向けチェーン店化しようとする場合、サービスの質や価格設定の違いによって、従業員の反発や顧客離れを招く可能性があります。

また、地域密着型の経営を重視してきた温泉旅館が、効率性を重視する企業グループに買収されることで、地域との関係性が希薄化するリスクも考えられます。こうした価値観の違いは、M&A後の統合を困難にする要因となるため注意が必要です。

M&Aの専門家を活用する

M&Aを成功させるには、プロの力を借りることも大切です。専門知識がない状態で交渉を続けると、不当な条件で売却してしまう可能性も考えられます。プロのサポートを受け、希望の条件での成約を目指しましょう。

温泉のM&A事例

最後に、温泉業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。

株式会社 DMC aizuによる株式会社東亜利根ボーリングのM&A

2025年2月1日、福島県猪苗代町に本社を置く株式会社DMC aizuは、株式会社東亜利根ボーリングが運営していた「はやま温泉事業」を吸収分割により承継しました。本件は、DMC aizuが展開するスキー場やリゾート施設と温泉資源を統合し、観光事業のシナジーを強化することを目的としています。

DMC aizuは、東北地方でも有数の来場者数を誇る「猪苗代スキー場」をはじめ、「ヴィライナワシロ」「猪苗代観光ホテル」など複数のリゾート施設を運営しています。今回、スキー場に隣接するはやま温泉の供給事業を取得したことで、宿泊施設との連携を強化し、観光客の利便性や満足度の向上を図る考えです。

また、はやま温泉は江戸時代から親しまれてきた歴史ある温泉地で、「美人の湯」としても知られています。これをDMC aizuの既存施設と組み合わせることで、温泉を活かした宿泊プランや観光商品の開発が期待されます。さらに、猪苗代町との連携を深め、地域資源を最大限に活用することで、地域経済の活性化にも貢献していく方針です。

本件は、地方のリゾート施設におけるM&Aの好例であり、観光資源の統合による競争力向上の成功モデルとなる可能性があります。

【出典】株式会社 DMC aizu「はやま温泉事業承継(温泉供給事業)のお知らせ」

リゾートトラスト株式会社によるRTCC株式会社のM&A

リゾートトラスト株式会社(本社:名古屋市中区)は、2023年6月30日付で、連結子会社であるRTCC株式会社を吸収合併しました。本件は、グループ内の経営の合理化・効率化を目的とした簡易合併・略式合併にあたり、リゾートトラストを存続会社、RTCCを消滅会社とする形で実施されました。

リゾートトラストは、会員制ホテルやゴルフ場の運営を中心に事業を展開しており、RTCCは旅行業法に基づく旅行業を手がけていました。今回の合併により、RTCCが提供していたサービスをリゾートトラスト本体に統合することで、グループ全体の経営資源を集約し、より効率的な事業運営を目指します。なお、RTCCはリゾートトラストが100%株式を保有する子会社であったため、本合併による株式や金銭の交付は発生していません。

本件は、親会社が完全子会社を統合することで経営のスリム化を図る典型的な事例といえます。特に、観光業界では、施設運営やサービス提供の効率化が求められており、グループ内の組織再編を通じた競争力強化の動きが今後も進むと考えられます。

【出典】リゾートトラスト株式会社「連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ」

株式会社アルファクス・フード・システムによるナチュラルグリーンリゾート株式会社のM&A

株式会社アルファクス・フード・システム(AFS)は、2017年9月21日付でナチュラルグリーンリゾート株式会社から「ナチュラルグリーンパークホテル」の運営事業を譲り受けました。本件は、同社が事業拠点とする不動産の取得とあわせて実施されたもので、事業の透明性向上と外食産業向けサービスの強化を目的としています。

AFSは、外食業界向けのPOSシステムやオーダーエントリーシステムの提供を主力事業としていますが、ホテル運営には飲食サービスの提供をはじめ、外食産業との共通点が多くあります。本事業の取得により、ホテル運営を通じた市場ニーズの把握や新製品の試験運用が可能となり、既存事業とのシナジーが期待されます。

また、本件は支配株主との関連当事者取引の解消を目的とした側面もあります。譲渡元のナチュラルグリーンリゾートは、AFSの代表取締役社長である田村隆盛氏の配偶者が経営しており、同社との取引関係が続いていました。今回の譲受により、取引の透明性を向上させ、企業価値を高める狙いがあるとみられます。

本件は、IT企業がホテル運営事業を取得する異業種M&Aの事例として注目され、外食・宿泊業の連携による新たなビジネス展開の可能性を示すものといえるでしょう。

なお、2022年にアルファクス・フード・システムは、山口県山陽小野田市に所有するナチュラルグリーンパークホテルの宿泊部門と天然温泉に関する事業を、ホテル事業のリゾリート(山口県山陽小野田市)に譲渡しています。

【出典】株式会社アルファクス・フード・システム「ホテル運営事業の譲受に関するお知らせ」

まとめ|温泉業界のM&A動向を抑えてM&Aを成功させましょう

温泉業界のM&A市場は2025年に向けてさらなる活性化が予想されています。温泉業界のM&Aを成功に導くためには、市場動向の理解と綿密な準備が不可欠です。慎重な準備と実行、そして関係者との丁寧なコミュニケーションを心がけることで、持続可能な事業承継や経営統合を実現できるはずです。

この記事で解説した動向やポイントを参考に、自社の状況に合わせた最適なM&A戦略を検討することをおすすめします。

CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。